在学习党的二十届四中全会公报时,对“十五五”时期经济社会发展“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”居于首位,而“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”排在第二位。这个位次的变化,引起学者的广泛议论,这里暗藏什么玄机?

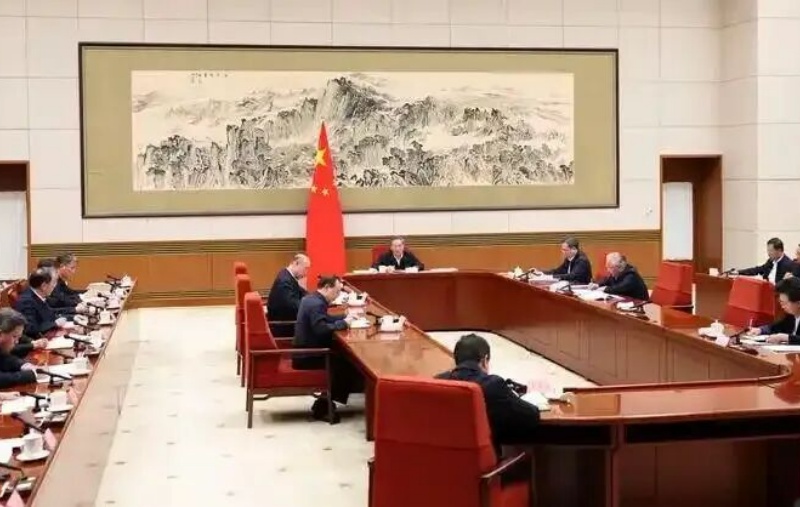

五年规划战略任务第一第二位次变化,成为舆论焦点 “十五五”时期经济社会发展战略任务,有12条。“12项战略任务,每一项都很重要。不过,排序是极有讲究的。谁排首位,谁列次席,其中的战略考量和接下来的政策安排必然有较大的不同。 在党的十九届五中全会公报中,对“十四五”时期的经济社会发展也是12项战略任务部署,其中“科技自立自强与创新驱动发展”居于首位,“加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级”排在第二位。科技自立自强与现代化产业体系,皆为重中之重。而这次加上新质生产力,份量就更重了。 首先要肯定,对科技创新仍然非常重视。此前的“十四五”公报强调“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,本次《公报》的定位上要求“全面增强自主创新能力,抢占科技发展制高点,不断催生新质生产力”,从“战略支撑”到“制高点争夺”,姿态更主动,要求更高,聚焦突破"卡脖子"环节和最前沿领域。 重要的是,这次“科技自立自强”“发展现代产业体系”,两者在战略任务中排序发生位次互换的变化,后者升至首位,前者退居次席。这样的调整,背后有何深意?又释放出哪些重要信号呢? 李强总理的哪一句话,揭开了这个“迷” 在大家猜测关注点很显集中时,李强总理的一句话揭开了这个迷。 10月24日,国务院总理李强在主持召开国务院“十五五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议并作讲话。李强指出,编制纲要草案要紧要强化全局思维,准确把握“十五五”发展所处的历史方位,准确把握国内国际两个大局,保持战略定力,充分估计可能的外部冲击、做好应对准备,牢牢把握发展主动权。 “充分估计可能的外部冲击、做好应对准备,牢牢把握发展主动权”。这一句话,说得明白。是破解玄机的一把钥匙。 可能的外部冲击有哪些?要认清“十五五”时期我国所处的外部环境,这是外部冲击的背景。经济全球化逆风,是发达经济体从经济全球化的推动者转变为阻碍者,通过"脱钩断链"、"去风险"等方式对我国进行围堵打压,带来外部市场被压缩、产业链被动转移等风险。这个背景,大家是知道的。 来自外部的冲击,可能有哪些? 中国当前面临的外部风险主要体现在地缘政治、大国关系、经贸科技、金融及对外投资等领域。 地缘政治与大国关系的风险。大国博弈加剧,特别是中美贸易冲突日趋激烈。 贸易风险。经济全球化遭遇逆流,保护主义、单边主义升温。美国等国家对中国商品加征高额关税,并重构全球经贸格局。 地缘冲突风险。如乌克兰危机、巴以冲突此起彼伏,冲击全球能源供应与贸易路线。

全球产业链供应链重构风险。这是首当其冲的风险,呈现本土化、区域化、碎片化趋势。这种重构,正在激烈进行。 科技与产业风险。美国等国家对华实施“小院高墙”式的科技封锁,在半导体、人工智能等关键领域升级出口限制。我国面临技术断供威胁和“卡脖子”风险。 个别国家还通过《芯片安全法案》等手段,在技术产品中预设后门,带来数据和网络安全隐忧。 金融体系风险。部分国家金融动荡加剧,美联储等主要央行政策面临“两难”,其货币政策的负面溢出效应可能引发资本异常流动、汇率大幅波动等风险。 高企的全球公共债务也是一个不容忽视的风险点。 有国家威胁冻结中国在美资产。 对外投资风险。美欧国家以“经济安全”为导向,强化跨境投资审查,大幅增加中国企业“走出去”的不确定性和合规成本。 环境保护、社会治理、数据流动等非关税壁垒的高标准要求,也增加了企业国际化布局的压力。 我们知道,外部风险具有联动性强、传导快的特点。国际风险可能通过金融市场、供应链、预期改变等渠道传导至国内,并与国内的风险隐患产生联动。 由“有没有”转向“急不急” 面对复杂的外部环境,中国强调统筹发展和安全,力图通过“以高质量发展的确定性应对各种不确定性” 。 我们知道,“十四五”将科技自立自强置于首位,是当时应对严峻外部挑战的必然选择。在诸多关键领域面临“卡脖子”风险的情况下,必须集中力量在技术上实现突破,解决“有没有”的问题。其核心逻辑是,通过优先解决技术供给,为产业升级提供源头活水。 而“十五五”将实体经济置于首位,则是在“十四五”科技实力跃升的基础上,战略重心从技术供给端向产业需求端的转移。本次会议着重强调了产业发展的重要性。“产业”一词在公报全文中出现10次之多,词频数量居于前列。其核心逻辑变为,以现代化产业体系作为主战场,让科技创新这个“最强大脑”更好地服务于实体经济这个“身体”。 这一调整,释放两个关键信号: 其一,是应对大国博弈的系统竞争。当前国际竞争不仅是单点技术的竞争,更是整个产业生态、供应链韧性的竞争。这一调整意味着在大国博弈的关键时期,中国经济起家的法宝被提到前所未有的战略高度。“保持制造业合理比重”正是为了筑牢经济压舱石,避免“脱实向虚”。 其二,是防止创新与产业“两张皮”。在“十五五”时期,国家料将加力推动科技创新与产业发展深度融合,形成创新与产业相互滋养的良性循环。领导每次出发都讲产业创新。 从《公报》的目标次序来看,产业体系和科技创新的次序较“十四五”公报发生了互换,凸显“产业生态”的优先性。这次调整标志着从“以技术突破带动产业升级”到“以体系化产业建设牵引和承载技术突破”的战略深化。当然,这是斗争已经从“有没有”转向“急不急”。 十五五期间怎样蓄近水、解近渴? 防止远水不解近渴,这是我们最现实的担忧。 慢的办法救不了急。曹雪芹《红楼梦》是这句成语的出处“这也容易,只是‘远水解不得近渴’。”该成语由“远水”与“解不了近渴”构成动宾关系,通过比喻机制形成复句式表达。其核心语义指向空间或时间维度上的资源错配,强调应急措施与需求时效性的矛盾。 面对动荡变革的世界,中国的应对之策是发扬历史主动精神,在危局中寻找转机,通过办好自己的事,为充满不确定性的世界注入确定性。从“被动应对”到“主动塑造”策略表明,中国的思路不再是简单地被动响应外部冲击,而是通过强化内力,将发展的主动权牢牢掌握在自己手中。 所以,这次会议提出要“勇于面对风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。 所以,这次会议对于2035目标的表述有变化,由十九届五中全会提出的经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升,变为经济实力、科技实力、国防实力、综合国力和国际影响力。加上“国防实力”、“国际影响力”。 所以,这次会议重申实体经济与制造业的基础性地位,提出“巩固壮大实体经济根基”, 所以,这次会议较“十四五”公报新增了“构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”,优化提升“传统产业”,培育壮大“未来产业”的表述。 所以,这次会议提出要“保持制造业合理比重”,明晰现代化产业体系的内涵,明确先进制造业是现代化产业体系的骨干,新增了“航天强国”的提法。 所以,这次会议对产业发展目标由“十四五”公报的“产业基础高级化、产业链现代化”向“智能化、绿色化、融合化方向”转变, 所以,这次会议更加强调国家安全。将“国家安全屏障更加巩固”作为“十五五”目标之一。要求“坚持统筹发展和安全”。

2026年至2030年,到底会发生什么?我们都要想到。从四中全会《公报》中这些表述的变化,我们能够读出深层次的东西。 从李强总理的一句话,我们可以演出话语体系的变化。我们一定要洞透文件的每一处变化,学懂弄透,学而有思,学而明白。 来源:中国外宣通讯社 中国外宣网 作者:李锦 (编辑:思雅) |