人民日报对话任正非,透露芯片与人工智能信息

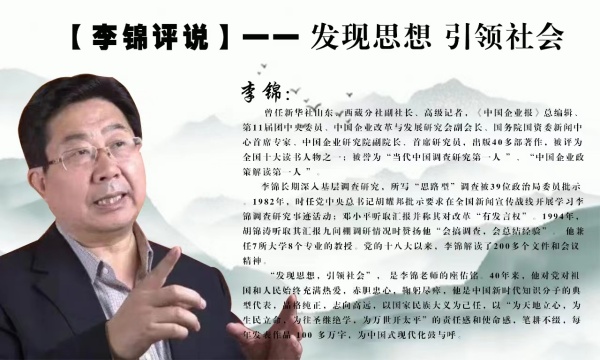

李 锦

人民日报发表一篇奇文,对话任正非,这篇文章很好看,有新闻,信息量大,原汤原味,长知识,长学问,有开阔思路之好。放在头版突出位置,非常吸引人。

题目“ 国家越开放,会促使我们更加进步”,看来是最后加上去的。 但是内容很生动,完全是对话,是没有修饰过的对话。句句是真话,让人相信。

重要的是,让人感觉任正非式思维,知道中国顶尖企业家对顶尖问题的思维,原来中国的一流产品是用这种方式搞出来了。

对于芯片与中国人工智能两大问题的看法,有揭密性质, 看了让人长知识。原来任正非是这么看的,我们心里便有底了。

这篇报道没有死搬一种模式,而是以轻松活泼的对话形式出现,一新耳目。

任正非(资料图)

第一个标题,是“不去想困难,干就完了,一步一步往前走”。

当记者问:面对外部封锁打压,遇到很多困难,心里怎么想?他回答:没有想过,想也没有用。不去想困难,干就完了,一步一步往前走。

记者提出昇腾芯片被“警告”使用风险,对华为有什么影响吗?这是最敏感的问题。

任正非回答:中国做芯片的公司很多,许多都做得不错,华为是其中一家。我们单芯片还是落后美国一代,我们用数学补物理、非摩尔补摩尔,用群计算补单芯片,在结果上也能达到实用状况。这里任正非透露一个秘密,我们不是用模仿、追赶美国的方法,而是用数学补物理、非摩尔补摩尔,用群计算补单芯片。这是一种打破常规的创新思维。

当记者问:如果说有困难,主要困难是什么?任正非回答:中国在中低端芯片上是可以有机会的,中国数十、上百家芯片公司都很努力。特别是化合物半导体机会更大。硅基芯片,我们用数学补物理、非摩尔补摩尔,利用集群计算的原理,可以达到满足我们现在的需求。软件是卡不住脖子的,那是数学的图形符号、代码,一些尖端的算子、算法垒起来的,没有阻拦索。

困难在我们的教育培养、人才梯队的建设。实际是指出中国当前科学教育 的困境。

第二个标题,“理论科学家是孤独的,我们要有战略耐心,要理解他们”。

基础研究周期会很漫长,但企业是需要讲效益的。任正非对此回答:我们一年1800亿元投入研发,大概有600亿元是做基础理论研究,不考核。1200亿元左右投入产品研发,投入是要考核的。没有理论就没有突破,我们就赶不上美国。

这里大概有600亿元是做基础理论研究,不考核。这一点使人对任正非特别钦佩。企业是讲效益的,但是一定要从长远考虑。这点,国有企业差距太大,都应该向华为学习。

讲到华为“黄大年茶思屋”,任正非回答:黄大年是个伟大的科学家,我国是在海湾战争中发现这个人的。美军在直升机下有一个吊舱,探测萨达姆埋在沙漠里的武器,一开战就准确把它消灭了。再一找,才知道这吊舱是中国人做的,黄大年在英国大学做的一个探矿吊舱,北约用来做武器用。他辞职回国做了吉林大学老师。他用自己的钱,向学校要了一间40平方米的房子,开了一个茶思屋负责提供免费咖啡,开展“一杯咖啡吸收宇宙能量”。我们得到他家族的授权,利用他的名字,做了一个黄大年茶思屋非盈利的网络平台,免费让大家查阅世界的科技信息。同时,对基础研究开放喇叭口,和各大院校合作。这些都是战略性投入,不考核的。基础理论这一块,我们内部建立一个机制,什么时候能做出来不知道,对科学家也不做要求。这里可以看出任正非的境界与眼光。

这里,人民日报不惜版面在头版用这么大段落介绍黄大年。

第三个标题,是“社会主义的一个目的就是为了发展社会”。

当记者问:美国经济学家理查德·沃尔夫等专家认为,美国为何没有像中国那样发达的高铁系统,主要是因为美国走的是资本主义道路,做什么都要赚钱。中国走的是社会 主义的道路,高铁、重载铁路、先进的电力网络、发达的高速公路以及通往乡村的水泥路,遍布各处的水利设施、星罗棋布的发电厂……这些并不赚钱,但垫起一个发达的社会基础,体现的是国有企业的社会价值。对此,您怎么看?

任正非回答:为什么不赚钱的事,只有社会主义做?社会主义的一个目的就是为了发展社会。我们也只能走社会主义市场经济的道路,不然高铁、高速公路、水坝……这些东西都建不起来。这是讲的是国企使命任务。

对于人工智能的未来前景怎么看?任正非回答:人工智能也许是人类社会最后一次技术革命,当然可能还有能源的核聚变。人工智能发展要经历数十年、数百年。不要担心,中国也有很多优势。人工智能在技术上的要害,是要有充足的电力、发达的信息网络。发展人工智能要有电力保障,中国的发电、电网传输都是非常好的,通信网络是世界最发达的,东数西算的理想是可能实现的。

中国的优势,任正非认为在芯片问题其实没必要担心,用叠加和集群等方法,计算结果上与最先进水平是相当的。软件方面,将来是千百种开源软件满足整个社会需要。

天天讲的人工智能,任正非回答:从根本上说,算法不掌握在IT人手里面,而是掌握在电力专家、基建专家、煤炭专家、医药专家、各类行业专家……手里面。实践层面看,中国制造业人工智能运用非常快,会诞生很多中国模型。

这次对话,是漫谈的方式,开始似乎并没有一个提纲,或者并没有按照提纲来说的,信口说来。没有一点点穿鞋戴帽的东西,平时常用的套话一句也没有。然而,信息丰富,很生动,非常可信,很有意思。这可视为一种打破形式主义的新闻创新。

希望人民日报多做不带框框、不干扰对象的采访,多登这样接地气、讲真话、信息价值量大、可信度高的新闻报道。人民日报带了一个好头,各省市县级报纸更应该多发这样的报道。

(编辑:思雅) |