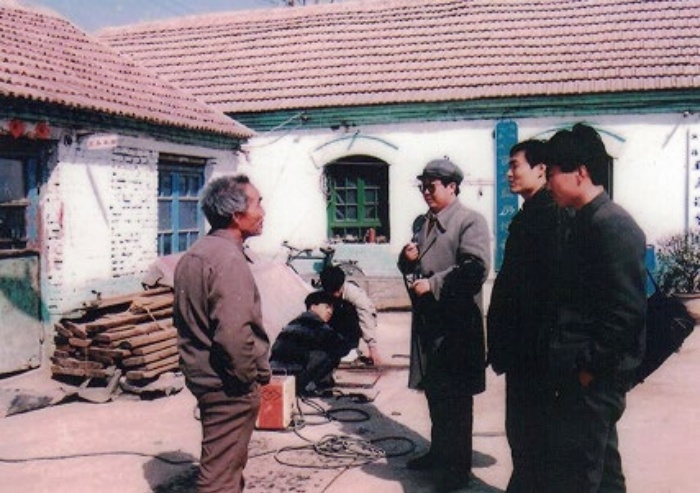

1993年11月李锦来到兴福镇赵赵村调研。 兴福调研是30多年前的事情了。记者节快到了,正好我从兴福回来,有话可说。我说的好传统不是上个世纪,就是现在。 在兴福、博兴乃至自滨州这个地方,人们久久说起兴福调研这件事情。10月26日这里举行二十届兴福国际厨具节。来的官员很多,让我来为展览揭牌,我的身份不是新华社记者,也不是官员,是“兴福现象的总结提出者,推广者”。我当时是新华社高级记者,我的正高职称,是那一年批的。 这些天在兴福,很多企业家见面都用“恩人”这个词来表达对我的感情,不光兴福、博兴,连滨州人见面都这么说,我说不要这么说。这是党和国家的需要,是老百姓的期待,我只是一个文人,碰到这个机遇。这个典型的上报与推开,引起一定反响,对中国经济改革与制度建设起了推动作用,那是国家的需要。 党的领导是决定性的。上到党中央,下到镇党委,都重视。历届县委书记都重视这件事情。人民群众的创造是根本的,没有兴福企业家做出这些事,我也写不出来。 我在兴福调研的事情经口口相传,几乎家喻户晓。很多老一辈的人走了,现在20来岁刚参加工作的人也在说,这件事情影响这里20岁至80岁的三代人,在这60年间出生的兴福人都记得这件事。

我是“配锁匠”,是为国家破解难题配钥匙的人

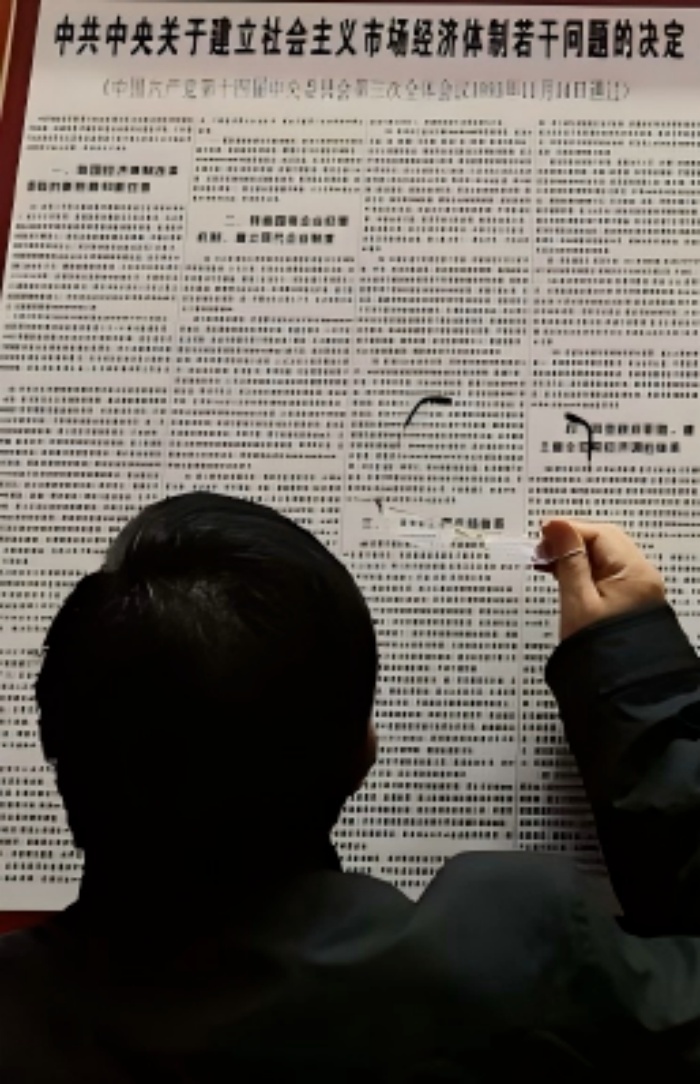

一个典型调查为什么影响这么大?这么久。是因为党中央重视民营经济这件事情,是中国式现代化走到这一步了。 象我们这样的人,是时刻心中有党的。心比较大,总想着为党分忧的事情。1993年11月14日,十四届三中全会《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》放了一个口子。提出“就全国来说,公有制在国民经济中应占主体地位,有的地方、有的产业可以有所差别”。提倡“及时总结群众创造出来的实践经验,尊重群众意愿,把群众的积极性引导好、保护好、发挥好”。11月19日,我带着“可以有所差别”的思想来到兴福镇来调研的。

从党的十一大到二十大,李锦跟踪党的代表大会研究50年。这是研究十四届三中全会决议。

这里当时被戏称为“白区”,我在这里调研了48天,开始一次是24天不动身,没有到县城去,没有回济南。我在这里的调查提出了民营经济是社会主义先进生产力的代表者,让市场经济先锋人物上台等观点。新华内参清样发了三篇,召开了兴福现象研讨会。党的十五大接受了民营经济是社会主义市场经济的组成部分,结束了长期沿用邓小平提出的“补充”的说法,写进了宪法,为民营经济“上了户口”。

兴福现象研讨会,1994年12月在博兴召开。

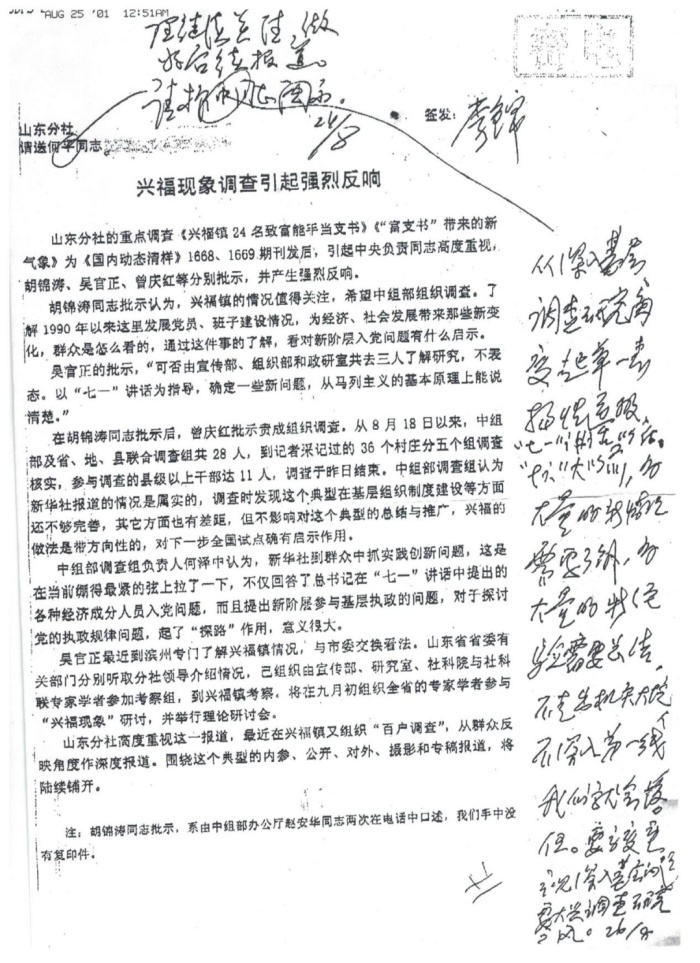

第二次是2001年7月江泽民同志提出“三个代表”以后,就新阶层成入党问题意见纷纷,我在这里调查24户富裕农民当支书的事情。中央领导胡锦涛批示,中央派出调查组来核实我提供的事实。后来领导同志再次批示,“认为可以做结论了”,这对党章的修改起了重要的证明作用。 1989年8月,《中共中央关于加强党的建设的通知》,指出:私营企业业主同工人之间实际上存在着剥削与被剥削的关系,不能吸收私营企业主入党。2002年,十六大党章修改时“社会其他阶层的先进分子“可以”入党,这个调查在关键时刻起到作用是明显的。

内参调查的第一稿。

可以说,是党的十四届三中全会、党的十五大,党的十六大,成就了我的调查。我这个人就喜欢围绕这些党的代表大会做调查,从党的十大到二十大,带着问题下去调研,提出问题。用调查报告解决党和国家最大的难题,用我的说法就是叫“配锁匠”。我是配钥匙的人,哪个锁打不通,我就下来到老百姓中“配钥匙”。

我是温度计,是按党的要求插在老百姓怀里

上面为什么重视,关键是能不能了解到真实情况。为了了解的这里的落实政策情况。我在这里住了48天,那是1994年一年。不要干部陪同,县委没有派人来,由一个20岁的小青年王际灵领我走村串户。

1982年4 月,新华社社长穆青对李锦的题字。

一辆自行车,一个20岁的通讯员,36个村庄,一个路边店,这就是我调研的条件。所以我了解到真实情况,和那些被批斗的投机倒把分子一一交谈过去。至今村里人还说,我到他们那个村去过,我在谁家吃过饭,在谁家住过。 我的第二个法宝就是“温度计”。我从当记者始,一年在乡下300天。我说我是党插在人民群众心中的“温度计”,我了解老百姓想什么,国家要解决什么,这是我的来源,是根扎得深。上顶着天,下立着地。所以我就力大无穷了。 1981年12月,新华社社长 穆青在会议上说:为宣传三中全会,李锦同志做出了很突出的成绩,为新华社争了光,立了功。群众认为他是党的好记者、农民的好朋友,这是人民给他封的。 我几十年,就是这么过来的。 任树茂是教师,曾经被当作投机倒把的人打击。李锦去他家几次。后来兴福现象开了会,铺开了民营经济。他常说“李锦就是当朝的彭湃、方志敏、刘志丹。 一个人下来几十天,开辟一个根据地”。这是李锦为他拍的照片。

我是信号灯,在黑暗中独自照亮旅途的人

第三个事情,我是一个信号灯,远处海中的船见到信号灯在亮着,就知道往哪里走。我们就起这个作用。探讨民营经济的合理性,兴福现象的提出为党的十五大民营经济“上户口”提供了实践 基础。 在90年代初,关于“公有制为主体”与民营经济(当时称“私营经济”)关系的争论仍是理论禁区。“兴福现象”的出现,以实践回答了这些争论。 提供了“所有制结构改革”的基层范本:兴福镇通过“一人带一户、一户带一村、一村带一镇”的模式,自发形成了以民营经济为主体的所有制结构。这为党中央在十五大上最终确立“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的基本经济制度,提供了一个来自基层的、成功的、有说服力的实践案例。它证明了民营经济不是“补充”,而是社会主义市场经济的 “重要组成部分”。

新华社总编辑南振中与何平的批示,就兴福调查,新华社总编室发出表扬的通知。

我调查研究的特点是“一个村蹲点调研50天”,从党的十一大到二十大的50年,我围绕五年一次党代会与每年中央全会的主题进行蹲点调研。特点是“早”一步,通常在大会前两个月推出自己的系列调查,以典型提出预判思路,通过内参或者公开报道发布出来,为高层决策提供参考。 这些调查,为45位中央政治局委员批示,有的为中央派出调查组核实,有的在理论界引起较大反响。

文人要有自己的核心功能与核心竞争力

为什么要搞调查研究?不是为评职称,为当官。在兴福调查后的1995年,我提出了“发现思想引领社会”的我的座右铭。 一个是党的温度计,一个是国家配锁匠,一个是社会信号灯。所以到了2009年,我不当新华社记者后,我提出了我的核心价值观: 在不当新华社记者后,我提出自己的核心价值观: 历史趋势发现力 国家难题破解力 社会进步引领力 这是一个知识分子提出的核心功能和核心竞争力。我不再是新华社记者,也不再是什么官员,我不再依靠某个衙门,仍然如此。这是我与所有同代文人不同的地方。我敢说这个话,是因为我做到了。而且一直做到现在。不要名,不要钱,不要官,不要职,因此无欲则刚,常有真知灼见。 去年开了兴福现象30周年研讨会,北大的、清华的,中央党校的、中国社科院的、中国政治学研究会的、领导科学研究会的人都讲起这件事情。夸赞我的调查研究,夸得我有点不好意思。不过我相信大家都是发自真心说这个话的。我的本事,确实来自于调查研究。

一次调查,创造了新华社九项奇迹

这件事情后来有人归纳,就是新华社的“兴福奇迹”。所谓奇迹,就是很少有人这么做,别人根本不想做的,或者说想做也做不到的。 包心鉴他们在总结时说过。 兴福现象的调查,创造了中国新闻史九大奇迹: 一是在一个乡镇蹲点调研48天,不动身,不回家,连县城也不去;后来跟踪调研30多年。 二是下村不要干部陪同,只有一个领路的青年,一个人一辆自行车,在老百姓中转悠; 三是给新华社总编何平的情况与思想的汇报信长达9600字; 四是与党委沟通,向姜春云、赵志浩、吴官正三届省委书记汇报与联系,请领导到现场调研; 五是新华社为一个乡镇发表8篇《国内动态清样》;这在改革开放以来是罕见的,当然凤阳小岗村超过了这个数。 六是引起中央高层重视,中央派出调查组专门调查与核实; 七是在党的两次代表大会召开前提出新思路,并为党代会报告所采纳;影响到党章修改和宪法的修改 八是新闻记者发现与提出一种“现象”,在30年间召开四次兴福现象研讨会; 九是写出理论著作《马克思主义的新发现》,提出新的理论体系,在学术界引起高度关注。 会上有人说,一个人做一件事,在一个方面突出是容易的,而在这么多方面突出是罕见的。而且是做了一辈子,实是罕见。这些做法与成就,把当代调查研究推向高峰,是不可复制的。 清华大学李江涛教授说,一个人一辈子有一件事就值得骄傲一生,李锦做了这么多大事情。在政府和群众间成了桥梁纽带,这一辈子值得了。

这样的事情,新华社现在还有没有?

按说新华社是很高档的新闻部门,他有一个渠道,是上报情况 的“绿色通道”,人才可能会在这里发挥作用。如果这个渠道办不好,就大打折扣了。

为调查一个大户当村支书事情,李锦用了11天,写出长篇调查。

那时候,我的调查标题是“博兴县兴福镇24户富裕农民当支书”,就是这样一个来自乡村的小故事,变成一个经济现象,也是社会现象、政治现象。修改党章前发生这样的事情,是在绷得最紧的时代之弦上拨了一下,发出惊天回响,事情不在大小,而在意义。从这里找到历史锁结,破解了难题,指引了未来。在我们那这一代人中,这样的事情不光是我,有本事的记者也有这样的案例。 不知道类似这样的调查现在还有没有?有多少?现在批评报道是有的,但是对国家思路上为中央重要决策起重大决策咨询作用的,不知还有没有?这样的记者还有没有?领导是不是倡导,我也不了解。 深入群众调查研究的传统,是共产党的传家宝,也是新华社的传家宝。借此,纪念中国记者节的到来,回顾这个过程。 来源:中外网 作者:李锦 (编辑:思雅) |