大力培育数智高技能人才,助推新质生产力高质量发展

金思宇/文

内容摘要:在全球数字化转型浪潮下,数智高技能人才成为新质生产力发展的核心动能。本文通过界定其内涵特征,结合国内外产教融合实践案例,提出“教育-产业-政策”三角支撑体系等培育路径,为构建现代化人才体系提供解决方案。

一、引言

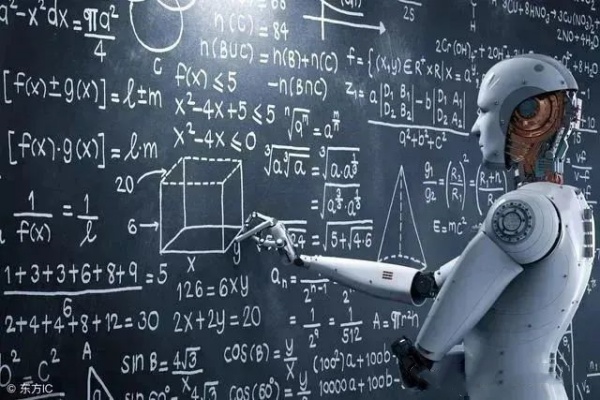

当前,以人工智能、工业互联网为代表的数字技术加速重构产业生态。据工信部数据(2025),中国机器人产业上半年营收增长27.8%,工业机器人产量增幅达35.6%,连续12年领跑全球应用市场。在此背景下,兼具数字技术应用能力与智能系统运维能力的复合型人才,成为推动新质生产力跃升的战略资源。

二、数智高技能人才的内涵与特征 (一)定义解析 根据《数字经济人才白皮书(2024)》,数智高技能人才指掌握数据采集分析、智能设备运维、算法优化等核心技术,并能实现技术与产业场景深度耦合的实践型人才。其能力模型呈现“双金字塔”结构: ⑴技术底座层:工业大数据分析、数字孪生建模、机器视觉检测等硬技能; ⑵应用创新层:跨领域协作、复杂问题解决、工艺优化设计等软实力。 (二)核心特征 1. 技术复合性:需同步掌握IT(如Python编程)、OT(如PLC控制)、DT(如SPC分析)三类技术; 2. 场景适应性:如首钢冷轧公司AI工程师需将钢铁冶金经验转化为质量管控算法规则; 3. 持续进化力:据蚂蚁工场调研,智能制造领域知识半衰期已缩短至2.3年。

案例印证:杭州“数智工匠”计划要求学员通过“三阶能力认证”——基础技能(工业机器人操作)、系统集成(MES部署)、创新应用(能效优化算法开发),体现分层培育逻辑。

三、数智高技能人才在新质生产力发展中的核心作用 1. 驱动产业智能化转型 ⑴案例:荆州美的全球首个家电“5G全连接工厂” 通过5G、AI视觉质检与工业互联网技术深度融合,实现“每10秒下线一台洗衣机,库存降低50%,单台人工成本下降50%。这一成效直接依赖具备智能产线运维、数据可视化管理能力的数智人才。 ⑴钢铁行业智慧化实践: 首钢冷轧公司构建AI驱动的质量管控知识图谱,推动生产从“经验驱动”转向“模型驱动”,使生产线效率提升21.2%,产品缺陷率下降35%。 2. 提升生产效率与质量 数智人才通过数字孪生、工业大数据分析等技术,实现生产全流程精准管控。例如,北京人形机器人零部件柔性产线具备“秒级报价-分钟接单-小时交付”能力,满足高精度、小批量定制需求。 3. 优化就业结构与人才储备

2025年北京市人形机器人产业规模占全国1/3,上半年营收增长近40%,机器人领域专精特新企业数量居全国首位。这一增长直接拉动了对复合型技能人才的需求,催生工业数据工程师**、智能产线运维师等新兴岗位。

四、国内外培育数智高技能人才的成功案例与数据支撑 (一)国内创新模式 1. 产教融合型实训基地:北京科技职业大学“机器人制造进课堂” ⑴ 校企共建全国首产教融合人形机器人柔性制造线,集成数控机床、工业机器人、数字孪生平台等先进设备,为学生提供10个沉浸式实训工位。 ⑴ 运营模式:采用 “企业订f教学实训”双轨制,由企业提供真实生产任务,师生参与从工艺设计到成品交付的全流程。2025年秋季起,机械电子工程专业学生将承接人形机器人零部件生产,年培训达500人次,产值超200万元。 2. 政策引导型培育计划:杭州“数智工匠”与北京标杆应用 ⑴ 杭州市政府通过奖学金、技能竞赛等机制整合多方资源,培养数百名智能制造工匠。 ⑵ 北京市发布“数字经济十大标杆应用”,首钢AI质量管控等案例成为产教融合课程设计蓝本,推动教学内容与产业前沿同步。 (二)国际经验借鉴 1. 德国“双元制”本土化实践 ⑴中核五公司参照德国技能培训模式,研发核岛主设备仿真培训系统,涵盖16项高精度训练科目(如反应堆压力容器定位),通过混合现实(MR)技术将人才培养周期缩短40%。 2. 新加坡“技能创前程”的数字化延伸 其核心逻辑——企业主导课程设计——在国内落地表现为蚂蚁工场与北职大共同开发《工业数据采集与可视化》等5门核心课程,企业工程师驻校授课,确保技能与岗位需求“零时差”对接。 表:国内外数智高技能人才培养模式对比 | 国家/项目| 核心机制| 关键技术应用 | 成效 | | 北京产教融合产线| 企业订单驱动实训 | 数字孪生、智能管控系统 | 年培训500人,订单产值200万元 | | 德国双元制(中核)| 校企协同仿真训练 | MR眼镜、3D虚拟建模 | 技能培养周期缩短40% |

| 新加坡技能创前程 | 行业主导课程开发 | 人工智能数据集建设| 新兴产业人才匹配度达90%+ |

五、培育路径与策略的深化建议 1. 构建“教育-产业-政策”三角支撑体系 ⑴教育端:将数字孪生、工业互联网等纳入职教课程,推广北职大“做中学”模式。 ⑵产业端:鼓励企业共享生产数据用于教学(如美的提供5G工厂运行数据优化实训内容)。 ⑶政策端:落实《数字中国建设2025年行动方案》,要求数字经济核心产业增加值占GDP超10%,需配套人才专项基金。 2. 建设高仿真公共实训平台 参考中核五公司核岛培训系统经验,在重点领域建立1:1虚拟现实实训基地,覆盖智能制造、能源等场景,解决高危、高成本行业实训难题。 3. 完善“能力-贡献”双维评价标准 ⑴能力维度:掌握工业数据采集、智能产线运维等核心技能;

⑵贡献维度:量化人才对生产效率的提升值(如首钢案例中21.2%的效能进步)。

六、构建人才红利新生态 数智高技能人才培养是打通“科技强-产业强-经济强”通道的核心枢纽。当前需重点突破三大瓶颈: 1. 课程滞后性(现有教材更新周期超3年 VS 技术迭代周期1.5年); 2. 实训资源失衡(珠三角实训工位供给量为东北地区2.7倍); 3. 评价标准缺位(76%企业缺乏技能贡献量化工具)。 未来应加速推进: ⑴建设国家级虚拟实训平台,破解高危高成本行业培训困局; ⑵实施“数智工匠学分银行”,实现技能成果跨企业、跨地域认证; ⑶深化“工程师入校、教师入企”双流动机制,筑牢产教融合生命线。

正如金思宇所说:唯有构建“教育链-产业链-人才链”深度咬合的齿轮系统,方能将人口规模优势转化为“新质生产力时代的战略竞争优势”。

七、结论

参考文献: 1. 《中国机器人产业发展报告(2025)》 2. 首钢冷轧AI质量管控白皮书(2025) 3. 德国双元制本土化实践评估(中核五公司,2025) 4. 杭州市数智工匠培养成效蓝皮书(2025) (作者金思宇系经济学家、中国政策科学研究会特邀研究员、中国合作贸易企业协会数字经济专业委员会顾问、远望智库产业顾问、民生智库专家顾问) (编辑:思雅) |