习近平肯定乔石“牢记初心、勤政为民的可贵品质”的生动证明

——为乔石同志拍摄《倾听》作品的回忆

李 锦

今天,中共中央举行纪念乔石同志诞辰100周年座谈会,习近平同志出席会议并发表重要讲话,对乔石同志做出高度评价。有一个很长的段落认为乔石同志不忘初心,牢记人民。我想起跟随乔石同志到群众中调研的情况,这是对习近平同志的乔石肯定性的评价的生动说明。

习近平总书记讲话时强调:我们纪念乔石同志,就是要学习他牢记初心、勤政为民的可贵品质。乔石同志始终把党的事业和人民的利益放在首位,恪尽职守,一心奉公。他对人民群众怀有深厚感情,明确指出:“全国各阶层人民群众,绝大多数的老百姓,无论男女老幼,都是我们服务的对象。” 习近平在会议上强调:江山就是人民,人民就是江山。我们要始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,坚持以人民为中心的发展思想,切实维护人民根本利益、努力为民造福,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。表达志于为民造福的坚定立场与鲜明态度。 从1988年到1995年,我作为新华社记者五次随乔石同志到基层调研。我亲眼目睹乔石同志深入群众,与群众打成一片的情景。印象最深的是他1991年1月在沂蒙山区苍山县农民家调研的情况,这幅《倾听》照片得到乔石的重视与喜爱,也是我一生难忘的事情。

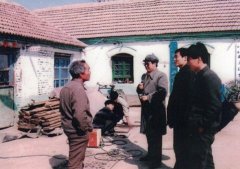

当时是天寒地冻,春节前要到沂蒙山区苍山县老党员家看望。当时沂蒙山正在抓脱贫工作。看到乔石同志,进了院子,我抢先一步进了门。这是一个非常普通甚至贫穷的家庭。屋子太窄,其他陪同领导没有进来。乔石进了门,见到大娘家便说:“老人家,您好呀”。他搀着大娘坐下来,自己则站着听大娘讲农村情况。他问农村“能不能喝上水”“用上电”,“过年能不能吃上水饺”。当时,我抓拍了这张题为“倾听”的照片。

1991年1月17日,乔石在沂蒙山区苍山县农民家调研时,倾听群众的意见。 新华社记者 李锦摄 后来乔石看到了这幅照片,他托人感谢我为他拍了好照片。1995年再见面时是1995年10月在泰安。他当着山东省委书记赵志浩的面夸奖这幅照片说“李锦同志很会抓表情,拍照片时有思考”。郁文在旁边说:“乔石最喜欢这张照片了。” 又过了十年,2005年5月,他又让秘书给我打电话,他想要这张照片,并派秘书到济南来取,秘书给我捎来一盒茶叶,说委员长向您问好。我找到底片,又洗了一张交给来人,并转达了对老人家的问候。这张照片记录了他对人民群众的尊重。秘书说,委员长在所有记者拍的照片中,他最满意的是这一张。 秘书告诉我,浙江省美术家协会主席要为乔石同志画一幅画,乔石同志就推荐了这幅照片,说这张照片拍得好。跟新华社李锦同志去要一张大一点的。过去15年了,他仍然记着这张照片,可见老人家对人民群众的感情。 这张照片画面上只有乔石同志和群众在一起,没有前呼后拥,没有其他内容,主题集中,人物突出。最为突出的是,老百姓坐着,乔石同志站着,他在倾听群众的声音。他作为全国人大委员长倾听群众的意见,这表明着群众在委员长心目中有地位有多高,分量有多重。我不由得生出对乔石同志的钦佩之情。不是我照片拍得多好,而是这张照片表现出尊重人民,相信人民,到人民中去调查,倾听群众意见的真实情况。我觉得,表现领袖与人民关系的照片,我这幅当属上乘之作。 因为我抢先一步进了房间,挨得最近。正好这时候电视台的记者跨进了门。他们打的灯光,被我先用上了,屋内带一种温暖色调,使得这张照片有暖人心肺的感觉。后来,听说按照我这幅照画了一幅油画,放在他家中醒目位置。一直到老,乔石都在看那这张照片,人民永远在他心中。 又过了若干年,大概是2012年前后,我在中国企业报当总编辑,乔石同志的儿子认识企业报的副总编曾永青,希望能找到这张照片。我觉得领导同志喜欢,他的儿女也喜欢,这是一种家风的传承。 今天,习近平同志在纪念乔石同志诞辰100周年的时候,对乔石同志作出“牢记初心、勤政为民的可贵品质”的评价。我找出这幅照片,这既是对习近平同志评价的证明,也寄托我对乔石同志的怀念。

这张照片1991年1月17日,距离现在已经了23年多了,现在将这幅照片及我的著作《深度》一书中《乔石的倾听》一节转载于后,以悼念敬爱的乔石同志。

1995年10月,李锦第五次随同乔石同志到基层调研。(谷永威摄影) 转载:《深度》中国言实出版社2015年出版的著作 第四章151页 第四节 中央领导的调研随行记者

乔石的《倾听》 20世纪90年代,我的新闻生命进入了一个极为特殊的时期。 这一阶段,既是由调研记者向调研专家的过渡阶段,又是由新闻记者向智囊记者的过渡阶段。这两个阶段几乎是重叠的,互相支撑,并行不悖。1989年九间棚典型的推出是转折点。自这一典型问世以来,从双星集团、“兴福现象”到大明集团,抓典型速度之快,影响之大,让人们不禁一次次关注。 几年间,我长期蛰伏于民间,苦心孤诣,深入到乡野基层去做实地考察。长期在外,不回济南,已是常事。我自己还颇为幽默地总结了两个“不是”:不是单位开会不回去,不是中央领导来不回去。第二个“不是”,道出了我这一时期的一个重要的使命:作为新华社随行记者陪同中央领导下乡调研。我的调查研究能力提高之快,与这一时期独特的工作状态大有关系。 1987年4月担任山东分社摄影部主任之后,副总理、政治局委员以上级别的中央领导到山东来,基本上随行记者这一角色都由我所担当。中央领导到基层都希望轻车简从,随从人员要少而精。一般一位中央领导到基层,山东方面会派遣三四名随行记者。新华社山东分社派一名文字记者和一名摄影记者随同前往。80年代中后期,我已经从图片报道转向一手抓文字,一手抓摄影。这一时期,我撰写的《新春佳节夸支部》、《灾区观门联》、《喜听农民夸麦收》等新闻稿件图文并茂、生动形象,常常以小见大,揭示出小事背后的时代变迁。领导看到我的文字功底硬,便让我既负责图片报道,也负责文字报道。这样每次中央领导来山东调研,新华社派我一人前往便可,这在山东分社,可以说是首开先例。 七八年间,我陪同胡锦涛、宋平、朱镕基、李鹏、乔石、吴邦国、万里、田纪云、邹家华等众多国家领导人到山东基层调研。而我为乔石拍摄的一幅照片,以及围绕着这幅照片所发生的故事,更能体现出领导的信任与器重。 《倾听》的照片,是1991年1月我随全国人大常委会委员长乔石到沂蒙山区调查时拍摄的。当时,乔石到一位年迈的老大娘家里去走访。因为屋子太小,门也太窄,随同人员进不去,只有我一人快步走进屋内。乔石进屋后,大娘只顾得跟领导说话,也没顾得让座。老大娘坐在床头,跟站在一旁的乔石兴致勃勃讲起话来。我迅速按下快门,抓拍下了这一幕。这幅照片,以简洁的构图、强烈的对比,生动形象地展现出领导人和群众之间的亲密情感,被我视为他所拍摄的领导人照片中的得意之作。 图片的前景是农村常用的水瓶和两只碗。乔石与老大娘位于中景,且老大娘位于乔石的前面,突出了群众的主人地位。站着的乔石,头微微向老大娘倾斜,而老大娘则坐在床头,头稍稍仰起,形成呼应关系。照片中乔石所代表的是为人民谋利益的“党的形象”,而人民群众则是中国共产党永葆青春的基础,领导立于群众之侧,专心倾听群众呼声,巧妙的构图将党群关系表现得淋漓尽致。从人物形象上看,图片中的乔石与老大娘形成了有趣的对比。 乔石穿戴整齐,显出倾听状,表情认真而严肃;老大娘穿着棉袄,仰起的脖子与虚化的手将她滔滔不绝的倾诉状态表露无遗,无拘无束,生动自然。两人一动一静,一站一坐,对比鲜明又彼此呼应,巧妙地完成了“倾听”这一主题的表现。从光线上看,整幅图片以暖色调为主,给人以温暖、亲切之感。 从细节上看,前景中的水瓶与瓷碗,是农村用来喝水的器具,表现出“到群众中去”的生活现场。尤其值得称道的是后景中墙上所挂的绘有红色五角星的喇叭,象征着党的声音传遍千家万户,起到了画龙点睛的作用,使整幅图片的主题得到了进一步的提炼与升华。党的声音从哪里来,是倾听人民群众的声音后发出的,图片的这种寓意深刻而隽永。 群众路线是中国共产党的起家法宝,也是非常重视的传统。“从群众中来,到群众中去”是共产党的认识路线与工作路线。党的干部到群众中去,倾听群众的声音,按照群众的意愿,为人民服务,这是共产党能够永葆生命的保证,也是历史唯物主义的要求。显然,这个典型瞬间的抓取,倾注了我对群众路线的理解。 乔石本人对这幅图片也是赞不绝口。1995年8月,他一到山东便要见我,在泰山上,他与夫人郁文说起我拍摄的照片,连声称赞。那一阶段,从1988年到1995年乔石到山东5次,新华社都派我陪同下去调研。 2004年,浙江省美术家协会主席要为乔石作一幅肖像画,乔石想到了这一幅照片。他特地让工作人员打电话给我,请把这一幅图片再寄一份给他。这时距离拍摄这幅照片已经14年,乔石还能清楚地记得这幅照片,可见他对这幅照片的印象之深。 (编辑:思雅) |