写在前面的话: 记者与李锦老师曾在北京国务院国资委安定门办公区一个楼办公。 作为国务院国资委唯一纸质媒体记者逐渐了解到,国资委新闻中心首席专家李锦老师,可称得上"国宝"级的人物了,很不简单。 李锦写的调查被45位党和国家领导人批示。他围绕和谐社会主题,组织并编辑46篇调查文章,被中央及省部领导批示45件,多篇在全国引起反响。 特别得到历届党和国家主要领导人的评价之高。李锦的调查研究行为被邓小平、胡耀邦、胡锦涛等党和国家领导人赞扬。邓小平认为“他有发言权”;胡耀邦认为他文章“写的极生动,极有说服力”并号召全国新闻战线向他学习;胡锦涛认为他“会搞调查,会总结经验“。这些不是通常的接见或者批示,而是党的最高领导人直接对他个人的调研作风、调研水平和调研报告做出评价。在国资委工作期间更是勤勤恳恳,兢兢业业。 为此,“无冕之王”曾两次专门相邀采访,但都因特忙而没有成行,直至2023年6月终算如愿以偿。记者以《当代中国调查研究第一人一一李锦》为题,形成近万字调研文章发表在《瞭望中国》新媒体上引起社会广泛热议。 今天,读罢李锦先生《天下再无范敬宜》回忆佳文,两位文坛巨匠的家国情怀与学术坚守又令人肃然起敬!记者又被感动着了,中心有话不吐不快一一 范敬宜先生作为中国新闻界与教育界的泰斗式的人物,以“离基层越近,离真理越近”的理念深耕一生,其慧眼识珠的人才观与“光源型”人格魅力,成为后世楷模;李锦先生数十年扎根调查研究一线,以笔为刃、以实践为基,怀揣与挚友的未竟之约,发出“我将无我,夙愿报国”的赤子呐喊,尽显知识分子的责任担当。 文中聚焦的“建立中国特色社会主义新闻调查研究理论体系”,绝非个人志趣所致,而是时代发展与国家治理的必然要求。 在信息纷繁复杂的当下,新闻媒体作为“社会瞭望者”,亟需专业的调查研究能力作为支撑,而体系化的教育正是培育这类人才的关键。两位先生共同构想的调查研究“五经”,既传承了中华优秀传统文化中的实证精神与体系化智慧,又紧扣新时代新闻教育与国家治理的现实需求,其“0-1”创新价值不言而喻。 本文急切地盼望中国再现一个范敬宜式的"伯乐",为国家教育事业勇于担当,扶持有识之士上位,以完成两位大文豪共同构想的“建立中国特色社会主义新闻调查研究理论体系”。 "我的生命还有5年(身体倍儿棒15年没问题,记者加),如果再有一个范敬宜,我会放下一切,完成这件事情。”一一李锦。

十五载岁月流转,夙愿未竟但精神永存!

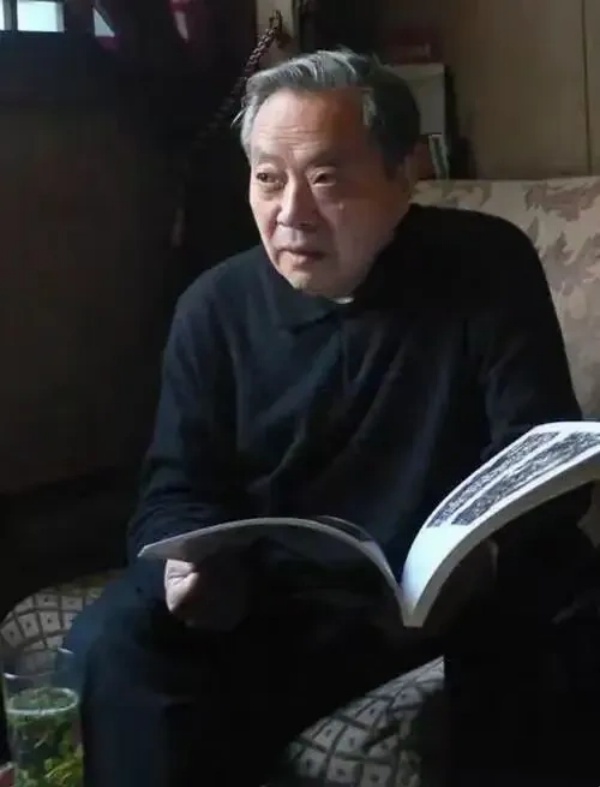

时任清华大学新闻与传播学院院长的范敬宜教授

笔墨铸初心

夙愿照千秋

——读李锦《天下再无范敬宜》一文有感 刁鹏程 吉 海/文

2025年11月13日,是清华大学新闻与传播学院首任院长范敬宜教授逝世15周年的忌日。 这天,被誉为“中国当代调查研究第一人”的李锦先生发表了纪念文章《天下再无范敬宜》。文章追忆了二人肝胆相照的交际往事,倾诉了心灵深处的家国共鸣,核心聚焦于两位文坛巨匠共同擘画的重大课题——建立中国特色社会主义新闻调查研究理论体系。

这一看似“无形无质”却关乎国家教育根基的事业,功在当代、利在千秋。作为一名深耕新闻领域多年的从业者,读罢全文,既被“业未就,身躯倦,鬓已秋;你我之辈,忍将夙愿,付与东流?”的悲怆感慨所动容!更被两位先生的家国情怀、学术担当深深感召,心中感动、感佩、感悟交织,久久难以平复。

(沂蒙山九间棚精神调研展览馆)

一、有感于2005年7月:时代呼唤下的重大命题 命题缘起:实践催生的理论诉求 2005年,范敬宜教授将学生李强的农村调查作品《乡村八记》寄呈温家宝总理,随即引发重大反响。 6月16日,《人民日报》在一版突出位置刊登了温总理的回信,并分8个部分选登了这份调查报告,其影响力迅速席卷新闻界与教育界。时任新华社山东分社党组副书记、副社长的李锦先生敏锐捕捉到这一事件的深层意义,致信范敬宜教授,提出应将此事在新闻教育界推广深耕,并进一步叩问新闻教育的办学方向,明确倡议“建立中国特色社会主义新闻调查研究理论体系”。 范敬宜教授对此高度重视,当即转呈时任中央宣传部部长刘云山,该提议得到了中央高层的认可与支持,成为一段学界与业界呼应、个人理想与国家需求同频的佳话。 理论支撑:新闻教育的本质回归与时代需求 1. 实践是新闻的源头活水:范敬宜始终倡导“离基层越近,离真理越近”,调查研究正是连接新闻与基层的桥梁,缺乏系统的调查研究教育,新闻人才培养便会沦为“纸上谈兵”,难以培育出扎根大地的合格从业者。 2. 体系化是教育传承的核心路径:零散的实践经验难以形成长效育人机制,只有构建完整的理论体系,才能让调查研究从“个人技巧”升华为“学科范式”,实现代际传承与行业赋能。 3. 国家治理需要专业调查研究人才:新时代的社会治理面临复杂课题,新闻媒体作为“社会瞭望者”,亟需具备专业调查研究能力的从业者,为决策提供精准参考,这一体系的建立正是回应国家治理的现实需求,为治国理政注入智力支撑。 未了夙愿:历史遗憾中的时代追问 一次,中央党校、山东社会科学院的博士硕士们到九间棚参观,李锦老师带领他们驻足“望龙阁”,品读柱上“顶天立地胸纳乾坤气,高岸深谷笔吐惊雷声”的楹联,凝视门匾“蹲点”二字,细赏《母子情深》雕刻,更详解《龙顶山书院记》中“时代趋势发现力、国家难题破解力、社会进步引领力”的核心价值追求。 这份藏于山水间的学术坚守,真正读懂者寥寥。 “老范希望我到清华大学新闻学院工作,为他当助手,将调查研究体系建立起来。可是在那一次谈话后,仅仅5年,范敬宜先生就去世了。”李锦先生在文中的感慨令人扼腕。

如今,李锦先生也已步入范敬宜当年的年纪,他怅然道:“如果人生还剩下5年,老范与我商量的调查研究理论体系创立的事情,看来是很难实现了。”这份遗憾不仅是两位先生的个人怅惘,更折射出我国新闻教育领域的一项重要空白,持续追问着每个新闻人、教育者的责任与担当。

(外地博士、硕士、大学生来到九间棚村展览馆参观的情形)

二、有感于两大文豪:调查研究“五经”的雏形构想 心灵契合:家国情怀中的学术共鸣 范敬宜与李锦,一位是深耕新闻界与教育界的“大文豪”,一位是扎根调查研究一线的“小文豪”,两人因农村改革新闻宣传的共同经历结下深厚情谊,形成了超越功利的心灵默契。 正如李锦先生所言:“国家难题、农民情绪、新闻发现学、调查研究的创新,这是连接我们关系的基石。”长达一小时的畅谈,无个人得失计较,无家长里短琐碎,唯有对国家事业的赤诚、对学术创新的执着,这种平等无私的交流,正是文人风骨的最佳写照。 范敬宜在《满江红·赠人》中写下的“平生愿,唯报国,征途远,肩宁息”。正是他矢志不渝的人生追求,这份情怀融入其教育理念,成为推动实践教育、强化社会责任感的精神内核。 理论根基:古今相承的体系构建逻辑 1. 文化传承的创新性转化:春秋战国时期,孔子周游列国归来后编纂“五经”,构建起儒家教育的核心体系,为后世教化奠定根基。 李锦提出的调查研究“五经”,正是借鉴这种“体系化育人”的智慧,将中华优秀传统文化中的调查精神(如《黄帝内经》的实践观察、孔子“每事问”的求知态度、李时珍《本草纲目》的实证精神、徐霞客游记的探索精神)转化为现代教育资源,实现古今智慧的对话。 2. 学科建设的完整性原则:调查研究“五经”(《中国共产党调查研究史》《中华民族调查研究史》《调查研究学概论》《新闻调查研究方法论》《调查研究发现学》《调查报告写作学》),涵盖历史溯源、理论基础、方法技巧、实践应用等多个维度,符合学科建设“史论结合、知行统一”的基本规律,搭建起兼具深度与广度的学术框架。 3. 教育实践的可行性路径:“先立框架再填内容”的构想,既避免了体系构建的盲目性,又为后续完善留下空间,体现了“循序渐进、稳步推进”的科学思维,契合我国新闻教育改革的现实节奏,具备极强的落地价值。 知音难觅:未竟事业的无限怅惘 两位文坛巨匠曾谈及毛泽东的调查研究之道。 美国记者斯诺曾问毛主席,为何众多留洋归来的人才中,最终是他掌舵领航,毛主席答道,无非是比旁人多了“总结”二字,而总结的根基正是调查研究。 当李锦先生将“五经”构想娓娓道来时,范敬宜听得津津有味,赞许道:“你是调查研究‘五经’呀。”随即又怅然叹息:“这个事情做不成喽,你不操刀,恐怕这件事再也无人做了。”这份叹息背后,是对知音的绝对信任,更是对事业的深切执着。 “老范说这个调查研究体系建立不起来,是此生的一大憾事。”这让人心生杜甫“良觌违夙愿,含凄向寥廓”的苍凉感,也让这份未竟的事业更显沉重与珍贵。 历史巧合:时空交汇中的精神共振 纵观古今中外,杰出人物的时空交汇往往暗藏精神共振,范敬宜与李锦的交集亦不例外,其新闻实践中的历史巧合,恰是两人家国情怀与学术追求的生动注脚。 1979年,中国农村改革破冰之初,新闻界两件扛鼎之作双峰并峙,成为时代鲜明印记。 一件是5月13日范敬宜在《辽宁日报》头版刊发的述评《莫把开头当“过头”》,以深刻洞见回应改革“倒春寒”的质疑,5月16日便被《人民日报》头版头条转载并加长篇编者按点名表扬,为改革定音; 另一件是12月17日《人民日报》头版头条刊发的李锦新闻照片《棉花姑娘的喜悦》,以章丘姑娘承包土地兑现收入的鲜活影像,定格了联产承包制的实践成果 。两大杰作一述评一摄影,皆为破例刊发的时代力作,共同见证了农村改革的破冰之旅。2018年改革开放40周年之际,《棉花姑娘的喜悦》入选新华社推出的三篇代表作之列,更被中国共产党党史馆列为农村改革联产承包的标志性作品,与邓小平、万里合影同列陈展,其历史分量不言而喻。 这种跨越领域的精神呼应,并非个例。16世纪末,东西方戏剧界双星闪耀,中国汤显祖与英国莎士比亚同年谢世,虽相隔万里却灵犀相通。《牡丹亭》的“至情”宣言与《哈姆雷特》的人性叩问,共同冲破封建道统与神权束缚,彰显了人文启蒙的时代追求 。 正如范敬宜、李锦二人,虽一为述评大家、一为纪实先锋,却以各自的新闻实践,共同书写了改革年代的精神图谱,其内核都是对时代真相的探寻与民生福祉的关切。 回溯中国文化史,更有诸多历史性相逢传为佳话。公元前518年,孔子赴洛阳问礼于老子,两位思想巨擘的对话奠定了中华文脉的根基,孔子归后叹曰“吾今日见老子,其犹龙邪” ; 公元744年,李白与杜甫于洛阳邂逅,诗坛双星的交集迸发千古才情。闻一多先生曾盛赞此类相遇“是日月相会,堪比太阳和月亮的碰撞”,恰如其分地道出了杰出人物交汇时的能量迸发。 这些跨越时空的巧合,本质上是精神追求的高度契合——当怀揣赤诚之心的创作者与时代同频,其作品便会超越个体局限,成为文明进步的催化剂。 范敬宜与李锦的新闻实践巧合,连同他们对调查研究“五经”构想的深度共鸣,正是这种精神契合的当代延续。

从孔子编纂“五经”的教化初心,到范、李二人扎根基层的调查坚守,跨越千年的精神脉络清晰可见,更为中华优秀文化的创新性转化与时代新人的培育,留下了深刻的历史启示。

(李锦与九间棚村民百姓在一起的情形)

三、有感于李锦老师:“我将无我,夙愿报国”的赤子呐喊 孤独坚守:理想追求中的精神淬炼 “人跟树是一样的,越是向往高处的阳光,它的根就越要伸向黑暗的地底。” 李锦先生深知,真正的学术追求需要远离喧嚣、坚守孤独。他放弃北京、济南的舒适生活,扎根沂蒙深山十载,只为保有足够的时间与心境,深耕调查研究领域。这种孤独不是与世隔绝的孤僻,而是“心无旁骛”的专注,是成就大事必备的精神淬炼—— 正如范敬宜所倡导的“力戒浮躁,新闻要有文化”,唯有摒弃功利杂念,才能在学术道路上走得长远、走得坚实。 理论内核:使命担当与人生价值的统一 1. 时代需要“牺牲型”担当者:每个时代都有其独特的使命,而使命的达成往往需要有人甘愿牺牲个人利益。 建立调查研究理论体系,正是关乎国家教育千秋伟业的大事,需要像李锦先生这样的先行者,以“为事业牺牲”的决心攻坚克难。 2. 人生价值在于“初心践行”:幸福的真谛是“把灵魂安放在最适当的位置”,而对于有家国情怀的知识分子而言,最适当的位置便是践行初心、为国效力。 李锦先生的“不幸福”,恰恰源于未能将全部精力投入到最想做的事业中,这份遗憾正是其赤子之心的最好证明。 3. 真才实学源于“实践淬炼”:面对学生“拜师学艺”的请求,李锦先生坦言:“本事是练出来的,需要时代巨变的大条件、顶天立地的大胸襟、烈火金刚的大苦难、含辛茹苦的大勤奋。” 这一观点深刻揭示了“实践出真知”的真理——调查研究的本领绝非书本所能传授,唯有在基层实践中历经磨砺,才能真正掌握其精髓。 抱憾余生:知音已逝的时代叩问 “现在,老范走了,疚愧也不时袭上心来。” 李锦先生的愧疚,源于关键时刻的“不够勇敢”,更源于对知音的辜负…如今74岁的他,发出了“再过几年,天下没了李锦,谁还有著述调查研究五经的想法?” "我最大的遗憾是一身调研的本事即将失传”的叩问? 这份叩问里有孤独,有焦虑,更有对后继者的殷切期盼。 “范敬宜当时还能识得一个李锦,而李锦现在也已74岁,且我眼前已经无期待之人。”这句肺腑之言,道尽了知音难觅的苍凉;

而“如果我的生命还有5年,如果再有一个范敬宜,我会放下一切,完成这件事情”的告白,则将“我将无我,夙愿报国”的赤子之心展现得淋漓尽致。

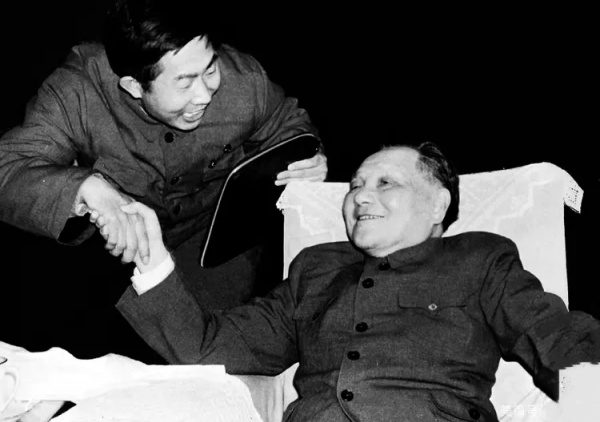

(左:范敬宜与李锦在共同构想“建立中国特色社会主义新闻调查研究理论体系”及现代新闻调查研究“五经”的情形)

四、有感于“识人者”范敬宜:“光源型”人才的时代价值 慧眼识珠:对人才核心素养的精准把握 2005年7月,范敬宜对李锦的评价掷地有声,“你研究马克思主义出了专著,经济学也出了专著,获得‘五个一’工程奖!光搞新闻的人,有这个底座吗?赶上你的人不多。” 他精准提炼出李锦的三大核心素养:亲身经历的宝贵财富、对调查研究深入骨髓的理解、一心为国的家国情怀。这一评价不仅是对李锦个人的认可,更蕴含着深刻的人才观: 1. 复合型知识结构是核心竞争力:新闻调查研究横跨多个领域,唯有具备马克思主义理论、经济学等多学科功底,才能实现对社会现象的深度解读,这是单一专业背景难以企及的。 2. 实践经验是不可复制的财富:正如孔子13年颠沛流离的经历成就了其教育事业,李锦先生历经苦难、几起几落的人生阅历,使其对调查研究的理解远超书本层面,这种实践淬炼的能力具有不可替代性。 3. 家国情怀是持久动力源:“不给你光,你自己发亮,你就是光源。”范敬宜的这句评价,点出了优秀人才的本质——真正的强者无需依附他人,家国情怀便是其内在的“光源”,支撑着他们在逆境中奋起,在顺境中坚守,即便历经挫折也能屡次登上事业巅峰! 这与白居易被贬后难复巅峰的境遇形成鲜明对比,更显珍贵。 范敬宜其人:新闻界的“国学大师”与教育先驱 范敬宜何许人也? 能让温家宝总理亲笔回信,能成为李锦先生一生敬仰的知音? 他是北宋名臣范仲淹第二十八世孙,更是中国当代著名的新闻工作者、教育家,被誉为“中国名记者”“新闻界的国学大师”。 早年历经抗战动荡的他,师从吴门画派樊伯炎,受教于钱穆、朱东润等国学大师,深厚的文化底蕴为其新闻生涯奠定了坚实基础。 从《东北日报》的普通记者,到《辽宁日报》副总编辑、《经济日报》总编辑、《人民日报》总编辑,他始终践行“离基层越近,离真理越近”的理念,采写的《莫把开头当“过头”》等名篇在全国引发巨大轰动。 2002年出任清华大学新闻与传播学院首任院长后,他确立了“素质为本,实践为用,面向主流,培养高手”的办学方向,编纂《马克思主义新闻观十五讲》,倡导“三贴近”原则,为新闻教育事业倾注心血。他设立的范敬宜新闻教育奖,是中国唯一的新闻教育类奖项,至今仍在激励着无数新闻学子。

这样一位兼具深厚学养、丰富实践与家国情怀的大师,其对李锦的认可,本身就是对调查研究理论体系价值的最佳佐证。

(2024年"李想集锦"出版200期暨李锦调查研究座谈会在九间棚召开的情形)

五、有感于李锦老师:为家国事业勇敢自荐的担当 笔耕不辍:专业积淀的实力彰显 “二十大开了,我两个月拿出37万字的文章;春节8天写出14万字,一天只睡四个小时,弄得住院;一年写政策建议与经济评论200多篇,一年出150万字。” 李锦先生的创作效率令人惊叹,而这背后是一辈子深耕一事的专业积淀。正如他所言:“主要因为一辈子干一件事,太熟悉了。” 这种“熟能生巧”的背后,是数十年如一日的坚守与钻研,是对调查研究领域的全面掌控。 2005年以来的20年间,他写下2000多万字,在沂蒙深山蛰伏的十年里,仅国是评论与建议文章便高达1500万字。这份以笔墨为犁、以岁月为田的深耕,正是完成调查研究“五经”的核心底气——唯有对专业领域了如指掌,才能构建起系统完整的理论体系。 理论依据:“0-1”工程的战略意义与现实可行性 1. “0-1”创新价值:李锦先生将调查研究理论体系建设定位为“0-1”工程,精准道出其战略意义——我国至今尚无一套完整的调查研究教材。 这一体系的建立将实现从无到有的突破,为新闻教育、社会治理提供全新的理论支撑。 2. 国家治理的人才支撑需求:中国共产党长期执政需要大量能提出问题、解决问题、建言献策的人才,而调查研究能力正是这类人才的核心素养。 构建调查研究教育体系,本质上是为国家治理培养后备力量,关乎千秋伟业。 3. 务实可行的实施路径:“三年便可突击出来”的判断。基于李锦先生的专业积淀与体系化构想; “需要国家教育部门支持、实验平台与助手”的诉求,则客观指出了工程推进的必要条件,既不盲目乐观,也不消极悲观,体现了实事求是的务实态度。 赤子之心:为国荐才的真诚呐喊 “我竟然一直没有动笔。中国共产党需要这一套教材,中华民族需要这一套教材。”李锦先生的自责与呐喊,源于对国家事业的深切关怀。 他并非缺乏能力,而是受制于现实条件;他勇敢自荐,并非为个人名利,而是希望能借助合适的平台,完成与范敬宜先生的未竟之约,为国家留下宝贵的精神财富。

这种“不避嫌疑、只为家国”的自荐,正是知识分子担当精神的生动体现,彰显了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的崇高境界。

(这个院子是李锦的家)

结尾:夙愿不灭 薪火相传 范敬宜先生离去15年。 他与李锦先生共同擘画的调查研究理论体系仍未建成。 这是两位先生的遗憾,也是时代的留白。 但正如范敬宜先生所倡导的“如果有来生,还是作记者”的新闻理想,两位先生用笔墨与行动铸就的家国情怀、学术担当,早已化作不灭的薪火,在新闻界、教育界传递不息。 调查研究是谋事之基、成事之道,建立中国特色社会主义新闻调查研究理论体系,既是对两位先生夙愿的回应,更是新时代赋予我们的使命。 或许正如李锦先生所忧,知音难觅、后继者难寻,但只要这份“为国为民”的初心不改,这份“体系化育人”的理念不灭,总有后来者会接过接力棒,在两位先生开辟的道路上继续前行。 天下虽再无范敬宜,但范敬宜们的精神永存; 天下尚有李锦,更应有无数传承其初心的后继者。 愿这份跨越十五载的夙愿,能在新时代的土壤中生根发芽,终成荫蔽后世的参天大树,不负两位文豪的深情呼唤,不负时代赋予的历史使命。

愿我们以笔墨为舟,以初心为舵,在调查研究的浪潮中勇毅前行,让两位先生的理想之光,照亮新闻事业与教育事业的千秋之路。

(左起:赵书记、李锦、刁吉海、曹院长在九间棚参观学习合影)

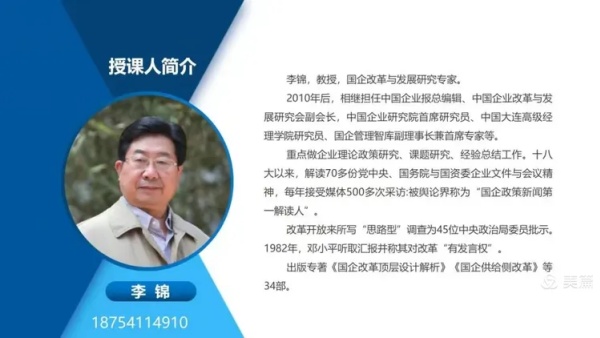

(李锦教授简介)

作者简介:刁鹏程 男

共产党员 经济师 研究生(在读) 某中央企业工会主席 ,原《中国人物传记》杂志社专题部主任、记者。

(作者:刁鹏程) |