“海”纳百川 “泉”艺薪传

——观《胡海泉唢呐艺术表演与编创人才培训》汇报音乐会谈从历史音符到当代演绎

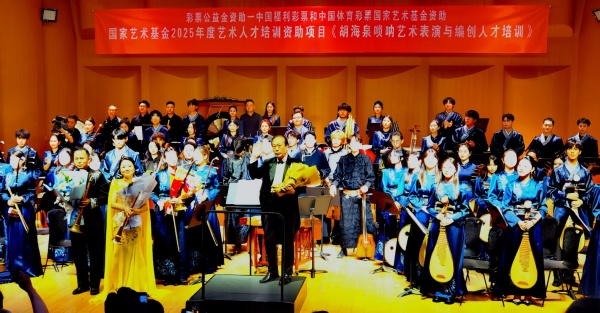

崔 涛 6月22日晚,当低音唢呐协奏曲《苏武》的最后一个音符在中央民族大学中慧楼音乐厅缓缓落下,由“彩票公益金资助一中国福利彩票和中国体育彩票”、“国家艺术基金资助”的国家艺术基金2025年度《胡海泉唢呐艺术表演与编创人才培训》集中培训汇报音乐会在全场经久不息的掌声中画上了圆满的句号。这场以“海纳百川,泉艺薪传”为主题的音乐盛会,不仅是对一代管乐宗师胡海泉先生毕生艺术成就的致敬,更是一次民族音乐在当代传承与创新的集中展示。13首精心编排的作品,如同13颗璀璨的明珠,串联起从传统到现代、从民间到殿堂的唢呐艺术发展脉络,向观众呈现了一场跨越时空的音乐对话。

胡海泉(1935年2月21日-2006年11月3日),生于辽宁北镇,中国当代著名唢呐演奏家、民族管乐大师、音乐教育家、作曲家、一级演员。新中国成立后,他第一个把唢呐搬上舞台,演奏了第一支唢呐协奏曲《欢庆胜利》。先后在东北人民艺术剧院音舞团,中国电影乐团等处任职,曾发起成立中国民族管乐研究会并任会长。被中国音乐学院等各大专业院校聘为客座教授。被中国民族管弦乐协会授予“民族艺术终生贡献奖”,享受国务院津贴。各类创作、整理、改编的作品二百多首,曾著《唢呐演奏艺术》等书多部,录制的电影、电视音乐数百部。代表作品《欢庆胜利》。

项目负责人中央民族大学音乐学院副教授胡美玲在活动上致辞

一、传承:从历史音符到当代演绎的精神接力

(一)经典重现:跨越时空的艺术对话 音乐会以胡海泉先生1976年创作的吹打乐《庆胜利》震撼开场。此曲是胡海泉先生的经典代表作,此场音乐会演奏版本由著名作曲家、演奏家胡海宽先生配器并指挥,是首次将唢呐大家族各类唢呐全部运用到一首作品中的集中展示。如今,全体学员与中央民族大学民族吹打乐团再次演绎这首经典,激昂的节奏瞬间将观众带回了那个举国欢庆的年代。舞台上,唢呐声与锣鼓声交相辉映,仿佛重现了当年人们庆祝胜利的热烈场景。这种跨越时空的艺术重现,不仅是对历史的致敬,更是一次跨越时空的精神对话。胡海泉先生“让唢呐登上大雅之堂”的艺术理想,正通过学员们的指尖得以延续和传承。

同时,这首作品中使用的各类加键改革唢呐亦是对先生和制作大师吴仲孚先生乐器改革成果的汇报。自上世纪50年代初,胡海泉先生与百年老字号宏音斋(吴氏管乐)第三代传承人中国民族管乐改革大师吴仲孚等同志根据时代的需要,自制工具,科研攻坚,最终确定D调传统唢呐形制和音律。1961年2月,与刘凤桐、宋宝才、吴仲孚等同志共同研发成功中音加键唢呐。他们研制的唢呐,一直沿用至今,在海内外各大民乐团中使用,为民族音乐交响化奠定了坚实的基础。

新型传统唢呐和中音加键唢呐的成功研制,填补了民族管乐的行业空白。为唢呐制作和演奏的标准化提供了技术依据,大大推动了中国民族管弦乐团的快速发展,在中国民族管乐的发展史上具有里程碑意义!

音乐会现场有一个特别的环节,格外令人感动。国家级非物质文化遗产“宏音斋笙管制作技艺”代表性传承人吴景馨女士,向项目主持人胡美玲、青年学员与授课专家赠予特制限量典藏『百鸟朝凤』系列唢呐、彩虹唢呐和彩虹笙等乐器。作为管乐制作大师吴仲孚先生的衣钵传人,吴景馨女士以精湛技艺延续家族百年匠心,此次赠器之举彰显着非遗技艺“以器传艺、以艺传人、以人兴业”的传承脉络。从传统工艺的坚守,到音乐人才的培育,再到文化事业的赓续,这场充满仪式感的赠礼,生动诠释了中华优秀传统文化在时代浪潮中生生不息、薪火相传的动人图景 。

(二)技法传承:传统技艺的当代诠释 《乡村新曲》的演绎则为观众呈现了更为具象的传承图景。王超与张博两位年轻演奏者,手持东北唢呐,以“牙滑音”“颤指花舌同奏”等高难度技巧,生动勾勒出人民公社时期的劳动场景。乐曲中,急促的吐音如锄头落土般铿锵有力,悠扬的长音似山歌声般婉转悠扬,完美还原了胡海泉先生1960年创作时对生活质感的精准捕捉。这种跨越甲子的艺术接力,让观众感受到了传统技艺在当代的生命力。

同样,在《二人转牌子曲》的表演中,六位演奏者将商调与徵调的对话演绎得如二人转角色般鲜活生动,完美诠释了胡海泉先生“强而不燥、弱而不虚”的演奏理念。乐曲中,商调的明亮与徵调的浑厚相互呼应,仿佛两位演员在舞台上精彩对唱,将二人转的独特魅力通过唢呐展现得淋漓尽致。这种对传统技法的精准传承,不仅是对胡海泉先生艺术成就的致敬,更是对民族音乐文化的守护。

(三)精神延续:艺术理想的代代相传 《苏武》是第一首以东北传统大唢呐演奏的协奏曲。1990年,胡海泉根据民间传统音乐《苏武牧羊》的音乐素材创作了低音唢呐协奏曲《苏武》。他在乐曲中大胆运用现代音乐的写作手法,使音乐对比鲜明。此曲具有鲜明的东北音乐风格,结构严谨、音乐耐人寻味。乐曲由三个乐章组成,第一乐章,描写了苏武受命出使匈奴,朝中文武百官送行的盛大场面;第二乐章,叙述了苏武惨遭屈辱,被扣北海牧羊以及他对祖国、家人苦苦思念的沉重心情;第三乐章,表现了苏武忠贞不屈,不辱使命,终于光荣地手持汉节回朝复命并接受满朝文武的热烈欢迎。 在著名指挥家杨春林先生的精准诠释下,完美地表现出作品内在思想内涵和民族大义。通过音乐,将汉使者苏武历尽屈辱与磨难,宁死不降的高风亮节向世人告白。作品无论是从风格特点掌握上还是演奏技巧方面均有较高难度,乐曲本身在艺术上的表现亦有一定的价值和地位。特别值得分享的一点是,杨春林先生亦是1998年5月24日,“民族管乐魂——胡海泉先生艺术生涯五十年作品音乐会”的指挥,令这场音乐会感动满满,意义非凡。

胡海泉先生毕生致力于将唢呐艺术从民间推向更广阔的舞台,他的艺术理想深深影响着一代又一代的唢呐人。在这场音乐会上,学员们用实际行动诠释了对先生艺术精神的传承。从《庆胜利》到《乡村新曲》,从《二人转牌子曲》到《苏武》,每一首作品的演绎都凝聚着学员们对胡海泉先生艺术理想的理解与实践。他们不仅传承了先生的演奏技法,更继承了他对民族音乐的热爱与执着。这种精神层面的传承,让胡海泉先生的艺术理想在新时代焕发出新的光彩。

二、创新:传统基因与现代表达的破壁融合

(一)地域文化与唢呐艺术的融合 音乐会的创新维度首先体现在对地域文化的挖掘与融合上。《茂腔情》由刘伟作曲并演奏。该作品将黄岛的国家级非遗茂腔巧妙融入唢呐演奏,全曲分为引子、慢板、散板、快板四个段落,让唢呐完美模仿了茂腔尾音翻高八度的独特唱腔。乐曲中,唢呐声时而婉转悠扬,时而高亢激昂,仿佛将观众带到了胶东半岛的乡间地头,聆听着当地百姓对传统艺术的深深眷恋。这种将地域戏曲基因与器乐化表达相结合的创新尝试,让茂腔这一古老的艺术形式在唢呐声中焕发新生。

屠伟创作的《淮河云啸》则以凤阳歌、拉魂腔为音乐骨架,通过筒音超吹与双颤滑颤等现代技法,生动模拟出水浪翻涌的自然景象。此曲引子运用了创新的演奏手法,用筒音做5(低音5)指法,筒音超吹#1(高音升1)在高音2上面小二度颤音演奏,在最后华彩部运用双颤音演奏,并在双颤音基础上进行双颤滑颤,模仿出水浪音效。观众仿佛看见淮河从静谧的清晨开始,一路奔腾向前,最终汇入大海的壮阔场景。作者将淮河的自然之美与人文情怀融入唢呐演奏,让唢呐这一传统乐器展现出“声绘山河”的独特魔力,实现了传统音乐元素与现代表现手法的完美结合。

(二)时代主题与音乐叙事的结合 孟敬曾创作的《咏声》堪称将时代主题与音乐叙事相结合的创新典范。作品以胡海泉先生的经典旋律为动机,通过慢板的沧桑、小快板的西洋调式交融,直至东北E调唢呐的欢庆快板,巧妙地将创业故事融入音乐表达。乐曲中,打击乐与钢琴的配合如创业路上的铿锵步伐,唢呐声则似创业者的心声倾诉。这种将音乐叙事与时代主题相结合的尝试,不仅丰富了唢呐的表现力,更是对胡海泉先生“音乐当为时代发声”理念的当代回应,让传统乐器在新时代讲述新的故事。

《云涌乌蒙》同样是一部充满创新精神的作品,由吴玉辉、单泽共同创作。作品将彝族音调与现代作曲技法巧妙结合,引子的长音如云海翻涌,快板的吐音似山风呼啸,不仅生动描绘了贵州乌蒙山的磅礴气象,更成为新时代贵州人民砥砺前行的精神写照。乐曲中,传统民族音调与现代作曲手法的碰撞,让唢呐从单纯的地域文化载体升华为新时代的精神象征,展现了唢呐艺术在当代的无限可能。

(三)演奏形式与表现手法的创新 在演奏形式上,音乐会也呈现出诸多创新之处。《火热的土地》由全洪州、石松华创作。三重唢呐的对话极具画面感——高音唢呐如红绸翻飞,低音唢呐似鼓点夯地,中间段落加入呐子与口琴模仿乡音对话,将北方田野的丰收图景在器乐对话中生动展现。这种多元乐器的组合与互动,打破了传统唢呐演奏的单一形式,为观众带来了全新的听觉体验。 吹打乐《秋收》由李明超创作,这首作品通过吹打乐来展示秋季丰收的喜庆场面。全曲可分为三个音乐场景:第一个清晨景象,大家热热闹闹的一起去收割;第二个收割休息用东北秧歌的基调来展现载歌载舞的欢乐心情;第三齐心协力大丰收。此曲通过吹与打的交相呼应,时而气势磅礴、热烈奔放,时而平和柔美、含蓄细腻,与刚健有力、粗犷豪放的风格相互补充。给人以强烈的画面冲击感。

在表现手法上,郭相贞、王超创作的吹打乐《田野欢歌》将《在希望的田野上》的经典旋律与鲁西南鼓吹乐巧妙结合,高音唢呐领奏如农夫吆喝,低音唢呐呼应似土地回响,粗吹粗打的热烈与原曲的悠扬完美交织。这种对经典旋律的创新性改编,不仅让观众感受到了传统音乐的魅力,更体会到了创新带来的新鲜感。

三、表演与编创:技艺传承与艺术重构的双重突破

(一)表演技艺:精湛演绎展现多元可能 在表演层面,演奏者们以精湛的技艺展现了唢呐艺术的多元可能性。《六字开门》中,十位演奏者用传统E调唢呐演绎“滚指”“水嘟噜”等复合技巧,将原本用于戏曲更衣拜贺的伴奏旋律化作精彩的炫技之作。舞台上,唢呐声此起彼伏,流畅的山东音调在音乐厅掀起热烈的民间风情,让观众惊叹于唢呐演奏的高超技艺。

《春风吹绿黄河岸》的演绎同样令人印象深刻。杜君、李广锋两位演奏者用唢呐的“金声玉振”,生动展现了黄河岸边春风拂过、大地回春的勃勃生机。乐曲中,第一段断奏模拟劳动场景,第二段慢板倾诉新旧对比,第三段快板再现沸腾生机,层次分明的演奏让观众感受到了音乐的叙事魅力,也展现了唢呐在不同情感表达上的丰富表现力。

(二)编创能力:传统解构与现代重构的创新 在编创维度,音乐会展现了从胡海泉先生到当代学员们的创新突破。胡海泉先生改编的《六字开门》与创作的《春风吹绿黄河岸》,分别以复三部曲式和戏曲元素创新,为唢呐创作奠定了专业基础。这些作品不仅在当时具有开创性意义,更为后世的唢呐创作提供了宝贵的经验。

当代学员们的编创作品则展现了对传统音乐语言的创造性转化。如《田野欢歌》将经典歌曲与地方鼓吹乐结合,《咏声》将时代主题融入音乐叙事,《云涌乌蒙》将民族音调与现代技法融合,这些作品既根植于传统,又不拘泥于传统,展现了编创人才对唢呐艺术的深入思考与创新探索。他们通过对传统音乐元素的解构与重构,为唢呐艺术注入了新的活力,推动了民族音乐的当代发展。

(三)人才培养:项目成果的集中展示 这场音乐会不仅是一场精彩的艺术展演,更是《胡海泉唢呐艺术表演与编创人才培训》项目成果的集中展示。在国家艺术基金的支持下,中央民族大学音乐学院精心组织了此次培训项目,邀请了众多专家学者授课,为学员们提供了难得的学习与交流机会。音乐会上,学员们的出色表现,无论是演奏技巧还是编创能力,都充分体现了项目的培训成果,展示了新一代唢呐人才的专业素养与创新精神。 这种人才培养模式,为民族音乐的传承与发展提供了新的思路。通过集中培训、大师指导、实践演出等多种形式,不仅传承了传统的演奏技艺,更培养了学员们的创新思维与编创能力,为唢呐艺术的未来发展储备了人才力量。 从《庆胜利》到《咏声》,从东北唢呐到彝族音调,舞台上的每一次吹奏,都是对“根在民间,魂在创新”这一理念的生动践行。国家艺术基金的支持为传承提供了肥沃的土壤,中央民族大学的学术积淀赋予了专业的高度,但真正让古老唢呐焕发新生的,是两代音乐人对艺术理想的坚守与传承。 回望胡海泉先生的一生,无论是奠定唢呐独奏地位、演奏中国第一首唢呐协奏曲、发明唢呐演奏新技法;还是著书立传、创作民族管乐作品、培养民族管乐人才;亦是研发改革唢呐制作、成立专业学术组织共同发展、出国演出传播中国音乐文化。胡海泉把自己的一生献给了为之奋斗的唢呐艺术,他秉承民族音乐传统,沿袭唢呐艺术,并赋予唢呐艺术新的血液,他为唢呐艺术乃至民族管乐艺术的发展都做出了突出的、无私的奉献。这些奉献深深体现了老一代的民族音乐工作者对民族管乐事业的孜孜不倦的追求精神,这种精神就是胡海泉唢呐艺术的灵魂。 正如项目负责人胡美玲女士所言:“今夜的落幕不是终点,而是民族音乐传承的新起点。当学员们接过胡海泉先生的艺术火炬,那些在舞台上绽放的金声玉振,终将化作铸牢中华民族共同体意识的文化强音,在中华大地上久久回荡。“胡海泉”三个字已然成为中国唢呐界的一面旗帜,这场音乐会所展现的传承与创新精神,将激励更多的音乐人投身于民族音乐的保护与发展事业,让唢呐这一古老的乐器在新时代焕发出更加耀眼的光芒,为中华文化的繁荣发展贡献力量。” 这场音乐会的意义,早已超越了一场普通的艺术演出,它不仅展示了项目的培训成果,更揭示了民族音乐传承的核心密码——唯有像“海”一般纳取民间艺术的百川,才能让唢呐之“泉”在时代更迭中永葆活力。 (编辑:思雅) |