七一前夕,多地到沂蒙山区平邑县地方镇九间棚村开展组织活动,到李锦调查研究展览馆参观。每天,李锦接待数百人。李锦讲解马克思主义经典作家关于调查研究的案例及自己的调查研究体会。

6月28日,李锦向青岛澳柯玛集团党员干部讲解马克思主义经典作家关于调查研究的案例。

6月28日,李锦向临沂金盾小学老师讲解调查研究。金盾小学是临沂最大的小学,有8000名学生。

国有企业干部在李锦展览馆参观。

李锦老师的“树根”情怀 近日,平邑县作家协会采风组应新华社高级记者李锦之约,一行八人前往九间棚村拜访了李锦老师。 初夏的沂蒙大地郁郁葱葱,松青林秀,黄杏满枝,麦浪飘香,我却无心欣赏眼前的美景,心里期盼着尽快见到崇拜已久的李锦老师。

对李锦老师虽仰慕已久,却未曾谋面。除心仪与仰慕之外,还充满了好奇与疑惑:新华社高级记者、国企改革政策解读与引领者、沂蒙精神最早的挖掘人之一,究竟是怎样的一位“胸纳乾坤气、笔吐惊雷声”的高人呢?作为一名功成名就的新华社高级记者,是什么原由让他扎根九间棚村30余年,背井离乡、乐不思蜀呢?已逾古稀之年的老者,哪来的动力和精力,拥有什么诀窍,始终站在了改革开放时代的最前沿,“入则深山悟道、出则引领乾坤”呢?带着种种好奇与疑惑,我们的车沿着盘山公路一路盘旋着上行,开进了九间棚村。

李锦的家安在沂蒙山区腹地。远处是莽莽蒙山,右边中景是天宝山,前景是李锦安家的九间棚村龙顶山北麓 李锦老师的农家小院坐落在半山腰间,几棵苍劲翠绿的国槐遮掩之下,还陪伴着一棵高大的梧桐树,清风徐来,空气中弥漫着山野间花草的清香。在小院门前,举目远眺,远山近水,如诗如画,令人心旷神怡。难道李锦老师迷恋的正是这秀美怡人的景色吗? 见到李锦老师时,令我又吃了一惊:这是74岁的李锦老师吗?满头浓密的乌发竟不见一根白丝,气色红润、精神抖擞,和蔼可亲,满面春风,微笑着和我们逐一握手。 我好奇地询问李锦老师的乌发时,一句“没有染发”令我羞愧不已:比李锦老师小十多岁,却已两鬓斑白了。 当我把出版的长篇小说《方圆之间》赠送给李锦老师时,李锦老师给予了热情鼓励,说金融题材的小说不好写,能写出来出版了就不简单,还说在微信群里早就关注了。李锦老师对一个从未谋面、从不相识的无名之辈还这么热心关注,令我感动。 近两个小时的采访中,李锦老师侃侃而谈,如数家珍,似乎说不尽对革命老区沂蒙山区的深情厚意,还有对淳朴善良的老区人民的赞誉:在这里,我喜欢的不仅是秀美的风光、怡人的自然环境,更欣赏的是,近“天”(交通便利、离北京较近)接“地”(与百姓打成一片,能时刻倾听底层百姓心声),还有老区浓厚的红色基因与厚重的历史文化,在此既可得天独厚又能专心学问,少有外界俗事干扰,犹如王阳明龙场悟道也。 在谈到如何才能做到“胸纳乾坤气、笔吐惊雷声”时,李锦老师答复两个字“三多”,即多看、多学、多思。信息时代,足不出户即可广知天下事(多看);学习不分年龄,追赶潮流不论老少,只要肯静下心来下功夫学,就没有搞不明白的问题,就能立于时代前沿;善于思考与专研不仅需要宽广的视野和境界,更需要戒骄戒躁,静下心来,持之以恒扎根于人民、扎根于脚下的土地——接地气。

采访即将结束时,李锦老师兴致勃勃,带领我们参观了三棵树之根。

李锦老师介绍胡定南先生专门作的国画“根固风雄”。

首先是悬挂在李锦老师门厅里,题为“根固风雄”的国画。由山东画院高级画师胡定南先生专门为李锦老师而作,千年古树盘根错节长在山石悬崖之间,老枝遒劲、新芽茂密,画中题词赞誉李锦老师扎根沂蒙三十余年,胸怀天下,雄才大略之风骨。

右为李锦老师介绍树根,左为平邑作协主席姜晓彬

李锦家墙上挂着的“树魂”。这是在石缝中挖出的树根。

第二个树根悬挂在李锦老师房门一侧屋檐之下,是撬开石缝后挖出来的一段长约50公分的弯曲状树根,宽约十公分,厚度仅约一公分(在一公分石缝中生长的)。李锦老师说,他钟爱的不是其造型,而是其顽强的生命力,与大自然抗争的精神!

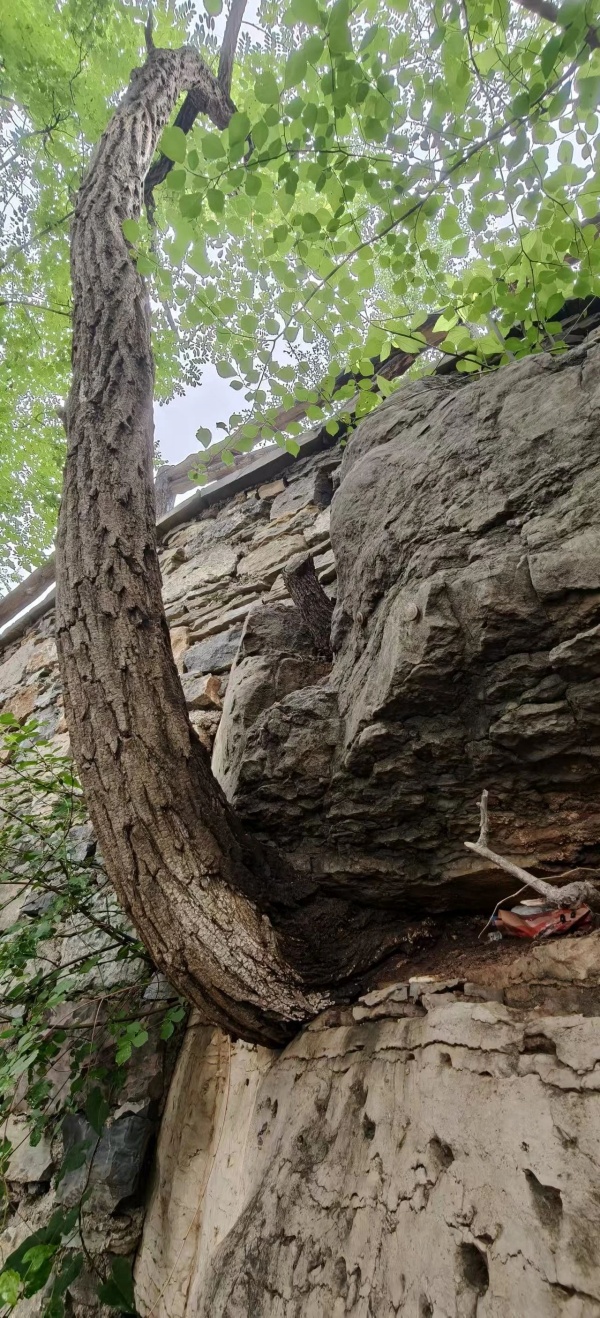

李锦老家前面在岩石中顽强生长的国槐,从石缝中钻出。 第三个则是李锦老师庭院门外扎根于岩石缝隙中的一棵国槐:两大巨石之间,一棵碗口般粗的国槐,树根从两块大岩石缝隙中弯出,打了个近九十度的折,向上挺身而出数米之高,枝繁叶茂屹立于悬崖峭壁之上。生命力之顽强令人惊叹不已。 听了李锦老师的话语,尤其是看完三个不同的树根,对李锦老师所有的好奇与疑惑便释然了。

根深方叶茂,适者才生存,植物如此,人亦如此!扎根于人民、扎根于生活,脚踏实地,一步一个脚印积极向上,不正是李锦老师“胸纳乾坤气、笔吐惊雷声”的制胜法宝吗?

李锦说自己是党插在老百姓怀里的“温度计” 。他长期生活在最基层的农民中间。 当年,在沂蒙山褶皱深处,李锦老师沿着九间棚人铁锤钢钎开凿出的致富之路,踏着孟良崮战役的弹痕,循着红嫂纳鞋底的针脚,始终以大地为纸,以脚步为笔,用沾满泥土的笔触丈量着沂蒙精神的当代脉搏,三十年来始终与这片红色热土同频共振,才书写出了沂蒙精神的华丽篇章。 同样在国企改革的大潮中,李锦老师时常深入广大企业调研,在机器轰鸣声与工人的汗水中捕捉改革动脉;在万千讯息中,李锦老师几十年如一日,始终博览群书、广阅网讯,披星戴月、绞尽脑汁,才勇立潮头、拨云见日拥有了真知灼见,似航海中的罗盘指南针,为国企改革指明了前进方向,又如导航仪为国企改革者引路前行。 作为一名文学爱好者——基层作协会员,要想写出接地气的作品,不也同样需要扎根百姓之中,从身边现实生活之中发现素材、汲取营养、挖掘亮点吗? 至于李锦老师的满头乌发以及旺盛精力的秘诀,我也感觉找到了答案:拥有正能量的人便会调动起全身的正能量,来维护身心健康;有事可做,对社会对他人多做贡献的人——对社会有用的人,心态就会年轻;心态好了,身体自然也会好。 脚下生根,心中有根,就会永远不迷茫、不消极、不怠工,更不会停止前进的脚步!

李锦老师的“树根”情怀,是人生智慧,也是人生哲学,值得我永远学习。

李锦在九间棚村安家已经10年,他亲手种植的翠竹进入雨季后在近几天也开始拔节了。

李锦在家中与平邑作协会员交流工作经验

作者:付立果,笔名素天,中国金融作家协会会员,临沂市作协会员,《中国青年文学家》杂志理事。出版金融题材长篇小说《方圆之间》。喜欢撰写杂文、小说,注册开办《沂蒙山文苑》微信公众号。 |