海棠旧梦纪晓岚

陈 鹏 电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》看过20多年了,那个有胆有识、大智大勇的满清汉人大臣的光辉形象,一直刻在脑子里,而他在京城虎坊桥的旧居,离我居住的地方只有几站地,走,今天我们一起去看看。 穿过珠市口西大街喧嚣的车流,一座青砖灰瓦的四合院坐落于虎坊桥路北,门楣上,“纪晓岚故居”金字匾额格外注目,这是纪氏六世孙纪清远的手笔,史载纪晓岚在这里住了62年,并在此终老仙逝。

与陈独秀、蔡元培、曹雪芹故居的冷冷静静相比,这里游人如织,前者或许过于凝重,而纪晓岚诙谐睿智的喜剧艺术形象,却吸引了更多的人前来观光。

纪府所在地,是当年北京外城核心区域。有清一代,北京内外城有别,满人住内城,汉人住外城。纪府这个院子,位于外城前门外偏西南,紧邻闹市,却又不为所染,门前通衢大道,院落坐北朝南,正是个居家的好地段。 清代这里一直叫虎坊桥。从那时到清末明初及至今天,院子周边都是京城一等一的繁华所在。前门外商业文化圈儿、琉璃厂士大夫文化圈儿、天桥市民文化圈儿,一直拱列于周边,包蕴着醇厚瑰丽的京南文化。 纪府这座宅院成规模的建造,始于雍正朝,当时是岳钟琪的府邸,纪晓岚的父亲,是在岳家搬走之后进来的。 纪府这个院子,原是一座三进带跨院的四合院(一说四进),现在东边隔壁的晋阳饭庄是曾经的一部分,西边也要再向外宽出许多(现在的面积,不足原来整个宅院的三分之一)。

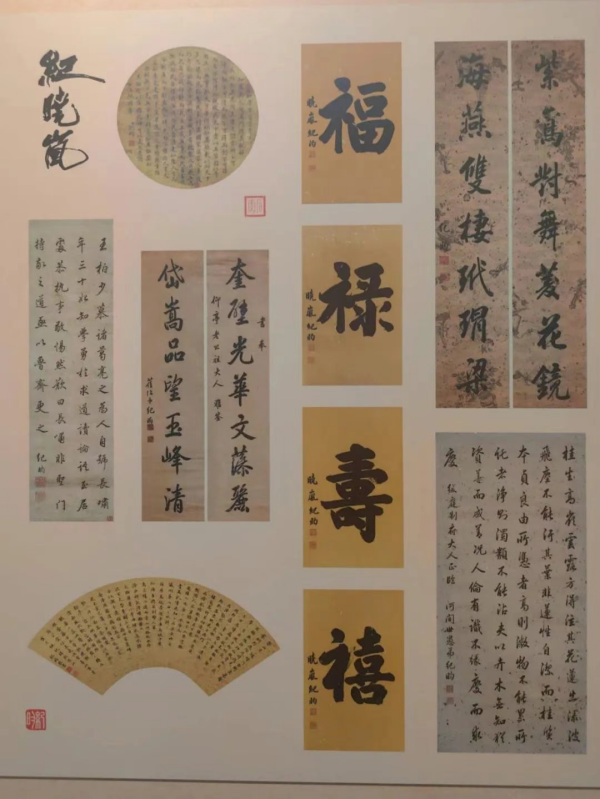

府内几间主要的房子都有名号:绿意轩、瑞杏轩、静东轩,孤桐棺、槐安国,还有最为声名卓著的阅微草堂,纪晓岚曾自题诗云:“读书如游山,触目皆可悦。”

踏进故居门槛,只见东南角那株虬枝盘曲的紫藤如紫色云霞落地,枝干已灰白皲裂,却依然在风中摇曳生姿。纪晓岚曾在《阅微草堂笔记》欣然记述:“其荫覆院,其蔓旁引,紫云垂地,香气袭人。” 当年,老舍先生闲坐于藤萝架下饮酒赋诗,留下了“四座风香春几许,庭前十丈紫藤花”的赞叹。如今藤影依旧,只是前院房屋拆除后,这200多岁的生命已从深闺移至街边,倔强地昭示着生命的坚韧。 步入陈列室,一杆乌木长烟袋赫然入目。烟锅大如拳,烟杆近一米——此乃“纪大烟袋”名号的由来。相传他在编纂《四库全书》时,从槐西老屋步行至圆明园,装满烟袋的三四两烟丝已快燃尽。

想象这位一品大员吞云吐雾伏案疾书,烟雾缭绕中,四库提要的文字从笔端流淌而出。乾隆曾为之惊叹:“美富四库之储,编摩出于一人之手”,十三载心血,凝成旷世巨著,这随身不离的小小烟袋锅便是其才学勤勉最鲜活的见证。

天生一个纪晓岚。纪晓岚姓纪名昀,字晓岚,一字春帆,别号三十六亭主人、观弈道人、孤石老人、石云;属龙。 清中叶政治家,思想家,文化事业领导者,诗人,小说家,史评家,文学评论家,诗论家,音韵学家,编辑家,出版家,版本学家,目录学家,文物鉴赏家,学术领域带头人。曾官翰林院编修,詹事府左春坊左庶子、充日讲起居注官,福建学政,翰林院侍读学士、侍讲学士、充文渊阁直阁事,詹事府詹事,内阁学士,兵部侍郎兼直阁事,都察院左都御史,礼部尚书,兵部尚书,管理国子监事大臣、以礼部尚书协办大学士、加授太子少保衔;赐紫禁城内骑马,诰授光禄大夫。 纪晓岚还先后八次充任全国文武会试主考官、同考官,数任殿试读卷官;先后充任武英殿纂修官,三通馆纂修官,功臣馆总纂官,国史馆总纂官,胜国总裁官,会典馆副总裁官和四库全书馆总纂官等。功臣殉节录总纂官,方略馆总校官,职官表总裁官,八旗通志馆总裁官。这么多的要职加身,是天子的信任与宠爱,纪晓岚自然要尽忠尽职,报效朝廷。 后院不大,一棵300余年的海棠浓荫蔽日,每年春天,花开万朵,婀娜多姿。老海棠斜倚墙角,呈倒人字型向上生长,粗重树干需水泥柱支撑才能挺立。它曾见证少年纪晓岚与婢女文鸾的缱绻情愫。两人海棠树下私定终身,却因门第阻隔终成憾事。晚年纪晓岚抚树追忆,在《阅微草堂笔记》中隐晦提笔:“相思莫相负,再遇待来生”。

草堂正厅上方,高悬着启功题写的“阅微草堂旧址”匾额,此处原为纪晓岚书房。他自称“闭门即是深山”,在此写下与《聊斋志异》齐名的《阅微草堂笔记》。鲁迅评其“雍容淡雅,天趣盎然”,更赞其借鬼狐之言“发人间之幽微”。而今堂内仅存仿制书案,真迹已随历史飘散。

这座宅院的故事远不止于清代。1930年,北洋议员刘少白居此,宅邸化名“刘公馆”,实为中共河北省委秘密联络站。他的女儿刘竞雄曾冒死传递“家中出事,千万勿回”的纸条,助父亲躲过特务抓捕。 次年,梅兰芳与张伯驹等人更在此创立“北京国剧学会”,梨园雅音从此绕梁不绝。从革命潮流暗涌到艺术世代传承,这座老宅承载的使命远超出一座书斋。

1958年,故居已变身“晋阳饭庄”,开车路过时经常见到。遥想当年老舍常坐紫藤架下品尝山西面食。他戏称“驼峰熊掌岂堪夸,猫耳拨鱼实且华”,藤花飘落碗碟间的场景早已成为旧日风华。

而彼时故居仅存原面积三分之一,西厢房拆毁,东厢改建旅社,阅微草堂也被扩修改造,有古建学者指其“规格远超臣子书房旧制”。 2003年重修开放后,游客在纪晓岚画像前驻足惊叹——长须清癯的面容与电视剧中“铁齿铜牙”的倜傥形象相去甚远。

陈列柜中,六世孙女纪清漪捐赠的明清瓷器与《景城纪氏家谱》并置,血脉与文脉在此交融。导游指着海棠树讲述爱情传说,孩童踮脚细看烟袋锅的尺寸,草堂虽不复旧观,然纪晓岚的风骨和面容却随这些物件鲜活如初。

据史载和史证,我们可以大致描画出这样一个纪晓岚:个子不高,容貌中下,体态略胖,肤色略暗,脚丫娇小白净,耳垂有孔(纯天然"穿痕"),高度近视,轻度口吃,走路迅疾,特别怕热,该谐滑稽,生性好动但专注力强,喜欢"抖机灵"嘲弄别人,但人缘不错,宅心仁厚,自奉极俭,课子极严,酷嗜吸烟但不善饮,以肉为粮(鸭肉除外)、以茶为汤、以果"为纲",生活粗率,体质不错,颇溺情欲。不知道这个纪晓岚跟"您那个"纪晓岚像不像,但这就是他。 草木荣枯间,纪晓岚故居已从私人宅邸、政治暗哨、饭店商肆化为文化地标,而那位嗜烟好谑的一代文宗,终以《四库全书》的浩瀚与海棠花语的凄婉,将自己镌刻进一个民族的记忆。先贤虽逝,当那株纪晓岚亲手栽下的300年海棠再度飘香庭前,阅微草堂的灯火仿佛仍在历史长河的深处明灭。 (编辑:思雅) |