第二章:人杰之志——位卑未敢忘忧国 古往今来,常受大众缅怀之人,久为世人称颂之事,多始成于“志”这一字。 “精卫衔微木,以之填沧海”,“刑天舞干戚,猛志固常在”,神人之斗志长传不朽;岳飞“壮志饥餐胡虏肉”,于谦“粉骨碎身浑不怕”,二人忠君爱国、一死名垂,名臣之忠志万古流芳;梁山伯与祝英台坟前化蝶、相伴双飞,情侣之爱志至死不休;焦裕禄与王进喜为国为民、艰苦奋斗,党员之矢志终身不渝;黄继光与邱少云舍命一战、有我无敌,烈士之意志震古烁今。即使下愚之人,亦知其人、其志难能可贵,不敢拿俗眼轻看,可见千古得失,久则自有公论,终不以俗情鄙见埋没志诚。 福基于志诚,祸生于反复。人的志向决定实践方向,志正则行端,志歪则行斜。观当今国人之志:别具怀抱者,斗志昂扬、猛志常在,纵使身处逆境绝境仍百折不挠、初心不悔;庸碌无为者,素无大志、屈志从俗,干大事而惜身,见小利而忘义,患得患失、遇挫则止;自觉平常者,专心一志、心虔志诚,把小日子过得烟火缭绕、颇有声色;自视甚高者,志骄意满、玩物丧志,将大好局面搞得每况愈下、难以维系。 由此可见,志存者笃行、志消者难行,故仅“志”这一字,于当今国人而言即相当重要。立什么志?如何立志?看似平常普通的问题,却令人难以做出清晰准确的回答,有些人穷尽一生都没有触碰到正解。 所谓立志,就是立足于己定下志向——对自己所在的家庭、地域、社会、国家之现状以及个人天赋秉性有清晰的认知,在综合考量各方因素后进行清晰的自我设计,从此志比金坚、志固不移,依志展开清晰的社会实践。当然,这一过程耗时甚久,正如《论语》所言“三十而立”之释意,一个人往往需要近二三十年的反复打磨,志向方能立得正、立得住、立得稳。

彭德怀元帅、粟裕大将、邓华上将都是出生于普通家庭的普通孩子,甚至是贫苦家庭的悲惨孩子,三人从懵懂无知的小娃娃成长为志向坚定的共产党员,从年少轻狂的少年成长为智勇双全的战将,从旧社会的一介平民成长为新中国的开国元勋,这种由小苗生长为栋梁、从轻波狂飙为巨澜的过程,不正是当今国人确定人生志向以实现个人抱负的过程么?

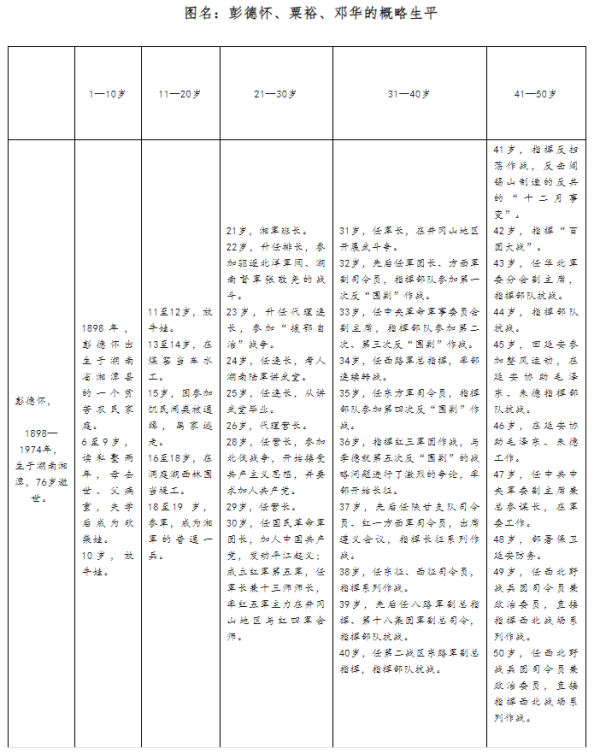

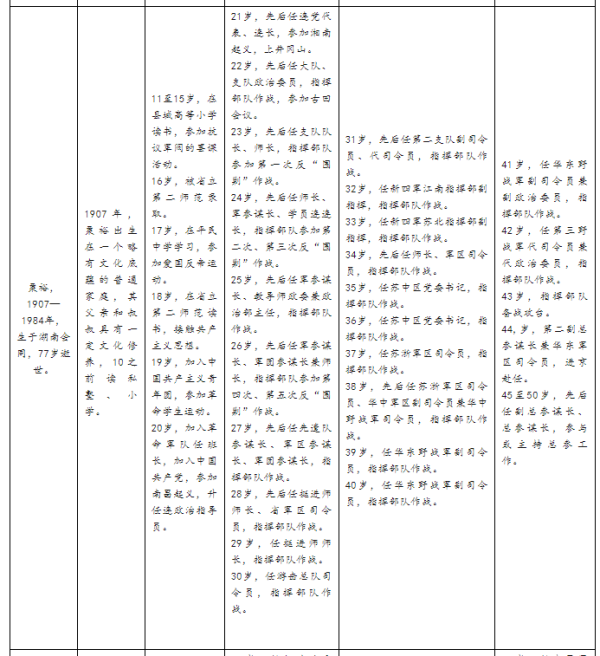

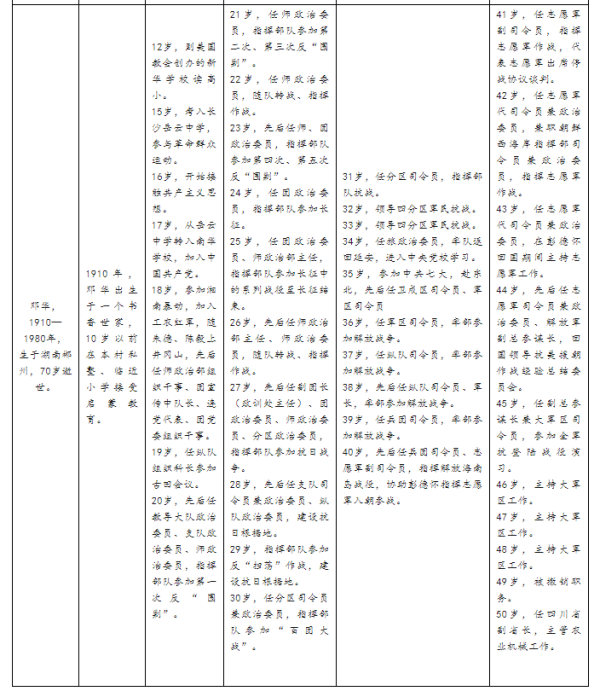

一、基于三人年谱寻“志” 邓华最为可惜,其笔杆子极硬,素以善于总结而著称。我军首篇系统总结同美军初战经验的专文就出自其手,假如其能撰写回忆文章、总结个人生涯必精彩纷呈。令人遗憾的是,十一届三中全会后,邓华才得以重归军事岗位,本打算“一方面准备系统地回顾总结数十年来的作战经验,第一步先行撰写有关东北战场、解放海南岛战役和抗美援朝作战的回忆录”,但因多年征战且心境压抑,当年威风凛凛的志愿军第一副帅的身体已再难支持高强度写作了,故当世既无“邓华回忆录”,也无全面反映邓华指挥心得的官方书籍。好在邓华夫人李玉芝在《邓华纪念文集》中整理了“邓华生平大事年表”,从中亦可略知邓华生平经历。 现以上述传记、年谱、文集为参考依据,以每10年为一个阶段,简要分析彭德怀、粟裕、邓华在同一年龄段的共性实践经验,进而找到三人的立志过程与一生功业之间的关联性结论。古人常讲“有所为而有所不为”,人最好能清晰地知晓自己在什么年纪应该去做什么事,即青少年时期应完成何种历练,中年时期又应专注何种工作,年富力强时又应以何种姿态完成一生功业。

当然,人可以常持与世无争之清心,静待命运的眷顾垂青;也可以凭恃明知机巧而不用之气概,一展英雄本色。大器早成最好,大器晚成也无妨。但是,人最好不要显熟软圆滑、卑躬屈膝之媚态,当尽力将命运之轮牢牢掌握在自己手中,在这方面三人无疑提供了绝佳示范。 图名:彭德怀、粟裕、邓华的概略生平

由此表可知,彭德怀年龄大邓华一轮,粟裕居中小彭德怀9岁、长邓华3岁,虽然三人年龄跨度12载,但三人处于同一年龄段时却呈现出5个鲜明的共性特点。 1.都出生于湖南彭德怀出生在湘潭县、粟裕出生在会同县、邓华出生在郴县,再算上毛主席出生在湘潭县,即新中国第一位伟大领袖及第一位力挫美军的元帅、第一位经略台海的大将、第一位领兵跨海夺占大岛的上将全部来自湖南。尽管这看似是一种巧合,但亦客观表明仅湖南一省之地,在特定历史条件下,就能孕育出经天纬地的人杰团队。 湖南长沙岳麓书院山门上有一名联,“惟楚有才,于斯为盛”,即表明湖南官方素来重视人才培育,对本地域人才鼎盛充满信心。正所谓“无湘不成军”,彭德怀、粟裕、邓华均出生于湖南,饱经当地尚武风气浸润、接受家乡私塾启蒙教育、顺应新旧中国局势之骤变,方以寻常百姓之普通身世乘势而起、建功立业。可见,自古英雄不问出身,任何一名普通少年从出生伊始,即处在特定人文环境、地理条件与国家态势的综合作用之下,如能善加把握其中的有利因素,则可能有所成就,成长为开国元勋、一代战将亦有例可循。 无独有偶,以汉高祖刘邦为首,萧何、曹参、樊哙、周勃等人为辅的“沛县团队”;以明太祖朱元璋为首,李善长、徐达、汤和、蓝玉等人为辅的“淮西团队”。都曾在不同历史时期,开创由一域之底层者奋斗崛起的辉煌事功。这些团队的成功案例,充分证明中华民族历代英杰辈出,我泱泱华夏的任意一地之杰,都可能书写历史、迸发惊人力量。 2.都于10岁前,接受了中华传统私塾的文化启蒙教育 旧中国经济社会发展水平较低、文盲率较高,但湖南自晚清以来形成了重视教育的地域性传统,湖南私塾常开设于家庭、宗族或乡村内部,私塾老师多为有文化的乡贤,善以儒家经典文章为教材实施民间幼儿教育,这既起到了重要的扫盲作用,也在客观上为近现代湖南籍英雄豪杰如群星般闪耀世间奠定了教育基础。中国历史地理学泰斗谭其骧在《近代湖南人中之蛮族血统》一文中有一句流传甚广的话,“清季以来,湖南人才辈出,功业之盛,举世无出其右,窃以为蛮族血统活力之加入,实有以致之”。实际上,任何籍贯之人、任何人之血统,都必经知识启蒙才能觉醒,鲜有文盲者能够脱颖而出、干成事业。“湖南少年们”一经儒家“修齐治平”思想启蒙,那深入湖南人骨血的吃得苦、霸得蛮、耐得烦之精神特质,就可能在救国救民的革命道路上觉醒。 由此观之,彭德怀、粟裕、邓华不论家境如何,都在幼年时期接受了湖南当地的私塾教育。彭德怀在私塾里阅读了“《三字经》《百家姓》《庄农杂学》《幼学故事琼林》和四书中的三部:《中庸》《论语》《孟子》”;粟裕在私塾中所阅读的书籍与彭德怀高度一致,只是将《中庸》换成了《诗经》而已。三人所接受的私塾启蒙教育看似寻常,但却解决了两个要害问题。一是解除了成为文盲的风险,三人学会识文断字后,可以通过基础阅读增长见识、了解世界,为日后凭借认知能力的提升以推动职业生涯的精进打下了基础;二是埋下了中华优秀文化的种子,三人经儒家经典教材启蒙后,向善向好的正念、侠肝义胆的做派、为国为民的情怀得以在潜移默化中生根发芽,为日后凭借“经世致用”思想贡献党领导的中国革命预置了伏笔。 3.都于20岁前,完成了身份转变、参军入伍 辛亥革命前后,旧中国进入激烈动荡的年代,中国人直面风起云涌的战争。身处乱世,彭德怀、粟裕、邓华不约而同地在青年时期进入部队,完成普通青年向革命军人的蜕变。 部队是大熔炉、大染缸,最能锻炼人、塑造人。其中佼佼者,敢于磨练意志、坚守信仰,最终成长为优秀的革命军人建功立业;其中庸庸者,自恃钢枪在手、军纪废驰,最终沦落为恶劣的兵痞流氓鱼肉百姓。由此可见,彭德怀最是不易,加入旧湘军12载而不改初心本色,从二等兵升至团长的过程中始终出淤泥而不染,鄙视升官发财、拒绝腐化堕落、铁心加入党组织,此等操守与执着非信仰坚定的真英雄断难做到;粟裕、邓华则直接进入党领导的革命军队,习练打仗本领、奋勇争先作战,迅速成长为优秀指挥员。 从总体上看,三人在青年时期初入部队,即完成了三项基本历练,为日后成为一代战将、立下不朽功勋打下了良好的行为、思想和身体基础。一是军人行为得以规范,部队强调令行禁止、绝对服从,一言一行都要遵守纪律要求、按照标准处置。二是军人思想得以养成,部队号召报效国家、战胜强敌,军人价值观在思想政治教育的反复灌输下逐渐成型。三是军人体魄得以强健,部队主张训练个人体能、苦练杀敌技能,身体素质在日常操练中不断提升。 4.都于30岁前,加入了中国共产党,并在党领导的部队中担当军事主官 彭德怀在而立之年已然独当一面,出任国民革命军独立第五师一团团长,加入中国共产党,在一团隐蔽成立党委并任党委书记,指挥一团发动平江起义,随后又出任红军第五军军长兼十三师师长,指挥部队向井冈山进军。粟裕于20岁时在国民革命军第二十四师教导队学员班长任上转为中国共产党党员,尔后十年间饱经血火洗礼,一步一个脚印地成长为红十军团参谋长、挺进师师长、国民革命军浙闽边抗日游击总队司令员。邓华在30岁前逐渐崭露头角,17岁时加入中国共产党后进入部队,从政工干部做起任工农革命军第七师政治部组织干事,后又多次出任各级部队党代表、政治委员,直至而立之年军政一肩挑,任晋察冀军区第五分区司令员兼政治委员,在“百团大战”中独立指挥涞灵战役左冀队奋勇歼敌。 一方面,三人在战火硝烟弥漫的革命战争年代,毅然抉择加入中国共产党,至此人生所遵循的主义、坚守的信仰、奋斗的目标得以真真切切地确定,一举解决了个人志向的定向问题。毛主席曾反复强调:“中国共产党人必须具有全心全意为中国人民服务的精神”;“我们应该谦虚、谨慎、戒骄、戒躁,全心全意地为中国人民服务”;“全心全意地为人民服务,一刻也不脱离群众”;“三心二意不行,半心半意也不行,一定要全心全意为人民服务”。这些话份量很重,是毛主席深刻洞见封建国情、社情及人性后,屡屡告诫全体党员的战略考量——唯有将单一性的个人志向与群体性的国人福祉紧紧联系在一起,把自身的奋斗目标同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起,做起事来才能在实现个人价值的同时兼济天下苍生。 另一方面,三人在党的军队中担当军事主官,解决了通过必要且正确的军事实践迅速提升综合能力的问题。所谓“主官”,一般泛指在组织中处于主导地位、负责全面工作的领导者,需常态化处理大量矛盾问题,并肩负率领集体实现既定目标的责任。古语有言,“家有千口,主事一人”,从这个意义上讲,主官也可理解为主事的人。所谓“军事主官”,泛指在各级作战部队中处于核心战位,肩负提升部队战斗力、指挥部队打胜仗重任的军事指挥员,平时化解大量管理矛盾问题,战时则破解敌我生死矛盾问题,必须竭尽所能指挥所属部队克敌制胜。显然,三人在担当军事主官的过程中,于节奏快、烈度高、要素全的人民战争实践中砥砺出过硬本领,组织人力、运用物力、发挥智力的指挥才干在极端残酷的战争环境下迅速提升,运用作战体系为国为民争胜的本领越打越强。 5.都于40岁前,指挥了兵团级部队打赢重大战役 彭德怀在37岁时任中国工农红军第一方面军司令员,在39岁时任国民革命军第十八集团军副总司令,指挥战役兵团打赢了许多著名的硬仗、恶仗,坊间常有“绝境看彭总”之论。粟裕在34岁时任苏中军区司令员,后苏中建立一元化领导体制,在35岁时任苏中区党委书记,从此多次担当战区军事主将,指挥战役兵团屡克强敌,坊间亦常有“逆境看粟裕”之论。邓华在38岁时于辽沈战役中指挥南突击集团的两个纵队攻占锦州,在39岁时于平津战役中指挥东线第二主攻方向的两个军解放天津,在40岁时指挥战役兵团跨海攻坚、收复海南。值得一提的是,四野在南下渡江前成立四个兵团部,每个兵团下辖三个军,邓华从战将如云的四野中脱颖而出,由第44军军长越级提拔为第15兵团司令员。

三人能够在40岁前,运用战役兵团解决敌我生死决战问题,说明军事指导艺术已渐臻成熟,指挥能力得到了统帅部的高度认可。显然,不是每个当过军事主官的人,都有机会和能力指挥战役兵团打大胜仗,只有高手中的高手、战将中的战将才能熟谙战争规律,从而驾驭战役兵团打赢决战。从这个意义上讲,三人在40岁前职业化程度越来越高,对本专业、本领域的要事要义了然于胸,具备运用复杂作战体系破解敌我生死矛盾问题的高级认知能力;三人在40岁之后,凭过硬本领、体系思维驰骋疆场,逐渐奔向职业生涯巅,为国为民击败了强大敌人、建立了不朽事功。

二、解析三人立“志”过程中的要点 彭德怀、粟裕、邓华从出生到不惑之年,前后历时近40载才基本实现人生志向和自我价值,能够在重要战区、关键战役中指挥大部队夺取大胜利。在三人清晰的立志及实践过程中,至少有四个要点值得后人思考和借鉴。 要点一:知识底蕴的萌发要趁早,越多正能量越好。俗语有言“万事开头难”,世间一切技法最难就在初始之时,入门一旦跑偏、误入歧途,后续颇难纠正转圜,更勿论练成真本领登堂入室了,故人生之初务要精心把握才有可能步步登高。显然,彭德怀、粟裕、邓华在私塾阶段,接受了带有鲜明湖南地域特征的中华优秀传统文化启蒙教育,在幼年即萌发了纯真质朴、悲天悯人、追求正义的济世情怀,赤子之心和布衣本色在潜移默化下早早根植于身,之后岁月,个人禀赋在此正能量的加持之下勃然生发。 要点二:社会实践的节奏要明快,越直接深刻越好。真实的战场形势,波诡云谲、瞬息万变。显然,彭德怀、粟裕、邓华投身行伍并置身火线,烽火征途中一战战避无可避、一仗仗接踵而来,社会实践带有苟日新、日日新、又日新的鲜明特征,每打赢一次敌人就收获一次经验、提升一次认知,可谓是战战必有心得、仗仗都有进步。且打仗最摒弃无聊无用的思辨,最讲究好使管用的思想,三人饱经战火洗炼,必然直奔主题掌握战争规律、反复检验战争指导规律。同时,战争无所不运用、无所不运用其极,故在战争实践中形成的真知灼见最全面深刻,非常人所能理解掌握。 要点三:领导团队的规模要庞大,越多人员编成越好、越取得重大胜利越好。古语有言“韩信用兵,多多益善”。指挥十人、百人、千人、万人乃至一百万人以上团队实现既定目标,所关照的要素量、遂行的任务量呈指数级倍增,指挥员成功夺取军事胜利时所驾驭部队的规模越大则责任越大、能力越强。显然,彭德怀、粟裕、邓华随着打仗本领的不断精强,对本专业、本领域的核心要义体悟愈发透彻,皆具备指挥战役兵团打赢重大战役的超强能力,仗是越打越大、人是越指挥越多、个人本领是越砥砺越成熟老练。

要点四:自我设计的初衷要利人,越是为国为民越好。一个人是“点”,一群人是“面”,一个国是“体”。当“点”能够支撑“面”和助力“体”发展时,则此微观之“点”才具有积极的宏观意义,否则此“点”仅仅是一个“点”罢了。显然,彭德怀、粟裕、邓华毕生所遵循的信仰信念,坚定坚决地服务于人民、报效于国家,当三人的自我设计顺理成章地向黎民百姓、中华民族映射时,“点”的志向和本领经“面”和“体”的放大而宏大强大。正如雷锋所说,“要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去”,表达的就是自我设计与强国实践相统一的朴素道理。

三、时代强烈呼唤、民族迫切需要的个人之“志” 理解彭德怀、粟裕、邓华等老一辈无产阶级革命家的执念之志和执著之行万不可泛泛,非具象化理解无以真敬佩、真效仿。 周恩来总理在青少年时期就定下了“为中华之崛起而读书”的宏伟志向,终其一生为中国人民和中华民族而奋斗的责任感、使命感令人动容和缅怀,但周总理所期盼的祖国完全统一尚未实现,此大业一日未成则中华民族复兴崛起就不得圆满。当年,彭德怀、粟裕、邓华作为大国战将又是何等叱咤风云、何等猛志长存,但在抗美援朝战争和准备解放台湾之战中,仍因没能彻底解决问题而念兹在兹、耿耿于怀。 彭德怀深知抗美援朝战争仅是开端而不是终结,强敌虽败但仍亡我之心不死,预判中国人民来日再战必胜。在朝鲜半岛签署《朝鲜停战协定》和《关于停战协定的临时补充协议》时意犹未尽、心有不甘,自述:“我在签字时心想,先例既开,来日方长,这对人民来说,也是高兴的。但当时我方战场组织刚就绪,未充分利用它给敌人以更大打击,似有一些可惜”。 粟裕在解放台湾之战暂时搁浅后,从未停止备战思考,于家中长期悬挂台湾省军事地形图,心心念念领兵收岛。当故旧晚辈到家中拜访时,粟裕提问“为什么我们已经解放这么多年了,解放军还叫解放军,而不叫国防军?”,晚辈回答“因为台湾还没有解放,解放战争还没有结束,解放军的历史使命没有完成。”此语正中粟裕下怀,粟裕回应:“台湾一天不解放,我们解放军的名字一天不能改!” 邓华被迫离开军队17年后才重穿上心爱的军装,分配至军事科学院工作,到岗后惜时如金、无比喜悦,即时着手撰写《关于未来反侵略战争和国防建设的几个问题》,为写好此篇文章邓华刻苦钻研中外资料、现地观摩地形地貌,可惜直至临终前这一专文仍未定稿,志愿军第一副帅、第二任主将在职业生涯末期,极欲为解放军再战强敌提供理论助力,可惜此宝贵遗著终是未完待续。邓华于弥留之际曾深情地讲:“将来打仗,我有我的想法,要和同志们一起讨论研究,流血换来的经验是有用处的”。 推而论之,彭德怀、粟裕、邓华毕生所执念之志和执着之行,实质上就一句话——在党的领导下为统兵实现“抵抗强敌”和“国家统一”而不懈奋斗,直奔民族复兴和强国实践主题,紧紧围绕“近现代以来中国亟待解决的两个历史性问题”而展开,可谓是志向远大、行向光明。 那么“近现代以来中国亟待解决的两个历史性问题”到底是什么呢?1939年,毛主席在《共产党人》发刊词中强调,“十八年的经验,已使我们懂得:统一战线,武装斗争,党的建设,是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝,三个主要的法宝。这是中国共产党的伟大成绩,也是中国革命的伟大成绩”。这里所谓的“三个主要的法宝”,是指共产党人越到关键时刻越要遵循的根本方法、越要运用的成熟经验。毛主席对中国历史、社会洞察极为透彻,深知近现代以来中华民族之所以屡受外侮,封建中国之所以国力不振的主要原因有三:其一是没有强力组织领导,人民群众合力难聚;其二是没有挫败强敌侵略,民族复兴总被打断;其三是没有控制全部国土,国家主权形同虚设。面对棘手问题,毛主席直接给出了解决方案,即运用“三个法宝”——在党坚强有力的组织领导下完成“抗强”和“统一”。其中,“统一战线”可理解为形成拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟,“武装斗争”可理解为依托人民军队击败外来侵略者及其支持的反动势力,“党的建设”可理解为建设一个能够团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国的马克思主义政党。 以“近现代以来中国亟待解决的两个历史性问题”为导向,即可知在党的领导下,当今中国仍最急需、最难得的个人专业就是“抗强”和“统一”。中国如不“抗强”则难“统一”,若要“统一”则必“抗强”,谁能为中国的“抗强”和“统一”伟业作出直接或间接的突出贡献,谁就是中华民族的历史功臣。从这个意义上讲,彭德怀、粟裕、邓华毕生所从事的专业就是“抗强”和“统一”,彭德怀是域外“抗强”的名帅,粟裕是“统一之战”的主将,邓华既是“抗强”副帅、又是收岛主将,三人的执念之志与民族复兴、执著之行与强国实践相统一,为“抗强”和“统一”伟业作出了先例性、榜样性的重大贡献,其志可鉴、其行可效。 普通人的一生殊为不易,终身被处时代的政治、经济、科技、军事等背景紧紧裹挟,与其不知不觉被动接受,不如顺时顺势主动奋起,正所谓“人生能有几回搏?此时不搏何时搏?”。彭德怀、粟裕、邓华也曾是很普通的人,甚至是很困苦、很叛逆的人,三人为当今时代的普通人确立人生志向提供了参考。今人之志最好也像三人那般,以小我之志聚焦“国之大者”,自觉把个体的人生目标融入国家的奋斗目标,顺应时代激流,为国为民作出真真切切的贡献。 或许有人认为无此必要,持立志无用、独善其身的观点。实则不然,任何人都不能规避时代激流的冲击,随遇而安不过是自觉自是罢了,任何孤芳自赏都会陷入越走越窄的狭小天地。唯志存高远者,才能久久激发奋进潜力,人生岁月才不会像无舵之舟漂泊不定。正所谓“立志而圣则圣矣,立志而贤则贤矣”,人是要有一点精神的,在党的领导下服务于“抗强”和“统一”事业,无疑是当今国人确立个人志向的优先规划、优先考量,以中国的历史性问题为导向进行自我设计,尽量聚焦国家和民族的迫切需求,把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中,与时代同步伐、与人民共命运,方能更好实现人生价值、升华人生境界,这才是真正的“随遇而安”。 “抗强”和“统一”事业关乎国运兴衰,倒逼最优秀人才团队为民族立志、为国家效力。大国之间的战略博弈,表象虽是体系与体系的对抗,但归根结底是人才和人才之间的较量。和平时期,体系能轻松掩盖平庸者的漏洞,事缓行圆则仍可运转;危险时刻,体系将无限放大无能者的谬误,事险情急恐万劫不复。观古今中外历代史书,弱势国家战胜强势国家虽屡见不鲜,但庸兵劣将战胜精兵强将则闻所未闻,故在党的领导下顶立在“抗强”和“统一”事业前沿的人才团队,必须是赤子中的赤子、翘楚中的翘楚,非此即有失败的风险。 作者简介:一星如月,曾任作战部队连、营主官和科研单位主官,先后在部队TOP1院校和TOP1科研机构研究战争、琢磨打仗,荣立二、三等功各1次。 (编辑:思雅) |