仓颉画像石(沂南北寨汉墓出土)

《淳化阁帖》所载“仓颉鸟迹书”

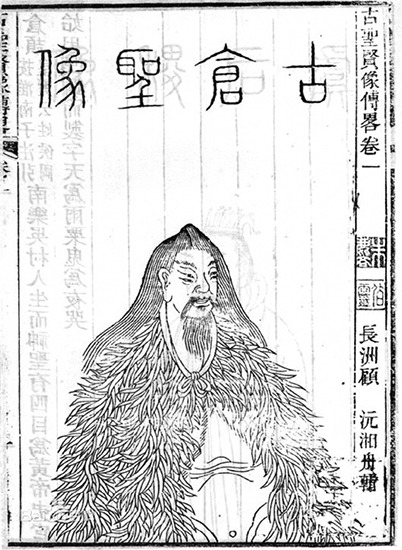

古仓圣像(清代顾沅画) □ 本报记者 卢 昱 初冬的寿光,仓圣公园内绿意未褪。在园中的仓颉纪念堂内,墙壁上是绮丽的彩绘画幅,从结绳记事、贝壳计数到仓颉造字,顺着远古的演进一路奔来。 正殿中间有身披树叶、腰围兽皮的仓颉塑像,其身后有一金龙环抱的龛,内有他所造的28字。据传,这28个俗称“鸟迹书”的文字,为寿光仓颉墓所出,是造字之原形。仓颉惊天动地的造字壮举,在开启中华文明新篇章的同时,也为后人留下猜不透的谜题。 仓颉造字圣人猜 2500多年前,孔子听说在周初时,北海(今寿光一带)的仓颉墓中出土了一块石刻,记有28字,无人能识。在好奇心的驱动下,他便带弟子们风尘仆仆赶到寿光造访仓颉石刻。 结果,孔老夫子看完后也没有认出是什么字。从此,在寿光一带的百姓口中,诞生出“仓颉造字圣人猜”的传说。 “孔子看到的仓颉石刻,也称鸟迹书,周朝初年就在北海石室中出土。据宋代史学家郑樵所著《通志》中的记载,仓颉石室记有28个字,寿光当地人都称之为‘藏书室’。周时没人识读,到秦朝时,宰相李斯认识其中‘上天作命,皇辟迭王’8个字,汉朝叔孙通认识13个字。”寿光市地方历史文化研究会会长赵守祥介绍道。 对于仓颉石室的准确位置,早在北魏郦道元所著《水经注》中即有详细记载:“巨洋水自湖东北流,经县故城西。……城之西南,水东有孔子石室,故庙堂也。中有孔子像,弟子问经,既无碑志,未详所立。” “郦道元说的‘湖’是积而为潭的潭湖,在今天弥河流经的寒桥村与牟城村之间,‘故城’是西汉时的寿光县城,在现在洛城镇牟城村一带。照此推断,藏书室应该在牟城附近。”赵守祥介绍道。 周初,寿光一带为纪国治下。仓颉石刻出土后,时人本着“文物保护”的观念,将之收藏于国家书库——“书府”中。为何孔子却在齐国的土地上访到这块石刻? “纪国亡于公元前690年,齐国军队攻破纪国都城。纪侯仓惶逃走,死去的夫人伯姬还没来得及下葬,夫人叔姬也没带,玉玺也没拿走,一去不返。我推测,这块石碑可能也没带走。他的弟弟纪季降齐,条件是‘先礼不废,社稷有奉’。所以说这块石碑或许被齐国收藏。”寿光市档案馆副研究馆员葛怀圣解释道。 仓颉石刻的命运也随春秋战国的时局起伏。“秦国灭齐国,统一中国。这块石刻从齐国到秦国。因此,秦丞相李斯才能得到此书,西汉太子太傅叔孙通得以识十三字。之后几经变乱,这块石刻下落不明。”葛怀圣如是阐释石刻命运的猜想。 “咱们现在看到的仓颉石刻拓片,出自《淳化阁帖》。这个阁帖成书于宋太宗淳化三年,也就是公元992年,它将《仓颉书》列为诸家法帖的首篇,备注‘在北海,此石虽不寻,而为吾国文字之祖’,并加以解读:‘戊已甲乙,居首共友,所止列世,式气光名,左互乂家,受赤水尊,戈矛釜芾’。”葛怀圣介绍道。 “关于如何解读仓颉石刻,自古至今,可谓百家争鸣,难以考证。”赵守祥说。据悉,唐山电视台原副总编马贺山认为:仓颉石刻28个字,揭示了人在世上生存的基本需要:我变老了,需要人照顾,于是尼山是养老送终的好地方,即“老有所养”;杂草和庄稼,一起割下,乞求少子在一旁帮助,即“壮有所用”;小儿拿着陶罐取水浇地,并缠着叔叔,要玩他的大刀上的红丝带,即“幼有所长”。 在民族古文字专家刘志一看来,仓颉石刻其实是彝文,译文应该是:“一妖来始,界转鸦杈,祭神青脑,祸小马念,师五除扫,幡斋解果,过鼠还魂。”释义为:“一群妖魔刚到来,树上乌鸦满天飞,割青牵羊祭山神,念经消灾骑马归。五位法师施法术,做斋完毕魂幡回,消灭老鼠魂归位。” 黄帝史官始作文字 仓颉石刻虽难觅其踪,但仓颉与寿光的渊源,却千丝万缕,在史海中回荡。 据赵守祥介绍,在历史文献中,寿光一带有一块叫做“青丘”的地方。在《山海经·南山经》中记有:“又东三百里,曰青丘之山,其阳多玉,其阴多青镬。有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。有鸟焉,其状如鸠,其音若呵,名曰灌灌,佩之不惑。英水出焉,南流注于即翼之泽;其中多赤需,其状如鱼而人面,其音如鸳鸯,食之不疥。” “青丘就是今寿光纪台东面的青丘台。1950年勘察时,台高12米,西长42米,东长36米,南北各长30米。在民国时,这一带还有青丘台、青丘村。”赵守祥认为,青丘一带当是禹分天下为九州的青州文化区的核心地之一。 “仓颉生活在以古青丘台为地理坐标的一支古族中,他的祖先是生活在古巨淀湖和古弥河入海口一带以采集、渔猎为生的太昊氏和少昊氏。具体来说,他们是北辛文化、大汶口文化一直到龙山文化的创造者之一,他们地处‘东海’,以飞翔在空中的鸟为图腾。”赵守祥介绍道。 “今寿光一带不论海侵时代,还是海退时代,都有大量的水中之洲。海退时代,古巨淀湖呈现,供人类食用的动植物资源丰富;海侵时代,湖为海,但海之南,古弥河两岸一带仍有大量的土丘,分布在密如织网的水中,极适宜人类生活和繁衍。条件优越使人类迅速繁衍,地域狭隘迫使他们迁徙出去,所以从太昊以后的极漫长历史时期内,这里经历数次波浪式的人口外迁。”赵守祥说。 (编辑:admin) |