李锦:50年,10次会,我只干一件事——调查研究

最近,因为在江苏射阳县合德镇举办调查研究展览,贺寿光、张锋、颜玉华等射阳文坛领袖们相继写出文章,对我50年做的事情作出评价与鼓励,不约而同显出一根主线,就是以党代会为主线的调查研究进行分析。 首先,我要感谢三位老兄,都是76、79岁的老人了。他们看了展览馆提出指导性的意见,而且都写了文章。文章用了心,动了情,显示他们深厚的思想文化功底。我很感动,这是长者对晚者的关爱,也是射阳家乡对我的关爱。 他们的赞扬,是种鼓励,也督促我反省自己,我50年只干一件事情,就是调查研究,可是我并没有干好,留下许多遗憾。我因文章获得殊荣,也因文章引祸,然而痴心不变,坚持写文章,去年仍然发表172篇经济评论。“数度绝地而跃起,其精神常在峰巅;心田总怀家国,胸里早已无我”。这是我的真情态。 三位老兄,都有着极强的政治敏感,写得气势如虹。贺兄写到“我们正经历百年未有之大变局”;张兄以党代会为主线来陈述我做的事情;颜兄从大道探微中归纳真知灼灼。国之大者,历史长河,民族文化,是他们考核我的座标。我兴奋,也很惭愧,越来越觉得自己不够努力。他们的提醒,也帮助回想走过的路。 中国共产党自成立以来,已经召开了二十次全国代表大会。我是1971年开始搞新闻报道以后做政策理论研究的。从党的十大到党的二十大,我算起来只干一件事情,就是调查研究,且从来没有间断过。 谢谢三位仁兄,都是76、79岁的老人,他们重视党的十次代表大会期间我做的事情,以调查研究来概括。其实,这也是展览的内容。现在,我选择部分内容,并配以照片。

党的十大是1973年开的,我在部队的沂蒙山区“劈山开路先锋连”搞新闻报道,带着被包住在费县牛岚三个月。那时候因为在军队,想跟形势也跟不上,只是搞些部队建设的东西,影响微乎其微。

党的十一大是1977年8月开的,党的工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。这时候已经进了新华社,平台大了,心也大了。最早的《棉花姑娘的喜悦》成为最早政策兑现的报道。这张照片与邓小平、万里的照片并排放在中国共产党党史馆,成为农村改革的象征。 后来的事情。张锋的文章写到了:

这里,不妨以纵向的时间线为轴,对他半个世纪以来,围绕重要课题开展重点调研作出重大贡献的历程,作个大致的梳理——

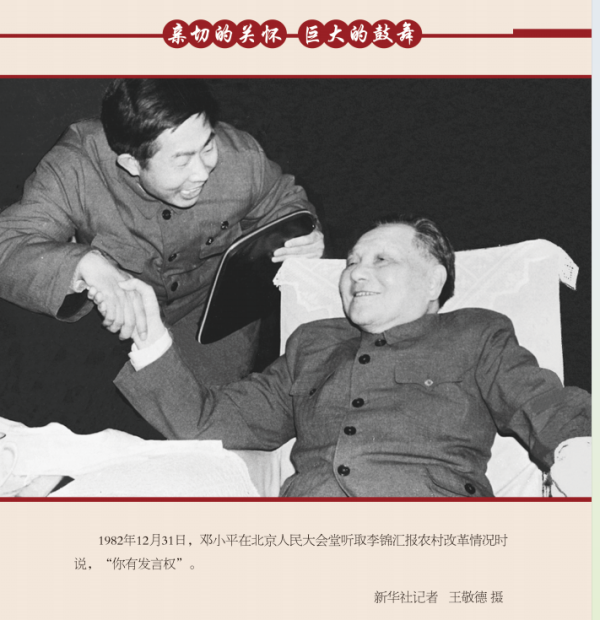

1982年9月1日至11日党的十二大召开,在这之前的1年零4个月,他持续而又执著地推出实行家庭联产承包责任制的典型,回答且回击了当时来自各方面对农村改革的责难和非议,受到了中央领导的高度肯定和重视。以至在1982年的最后一天,也就是12月31日下午3点,中国改革开放总设计师邓小平在听取他汇报时充满信任地对他说了一句:“你有发言权”。

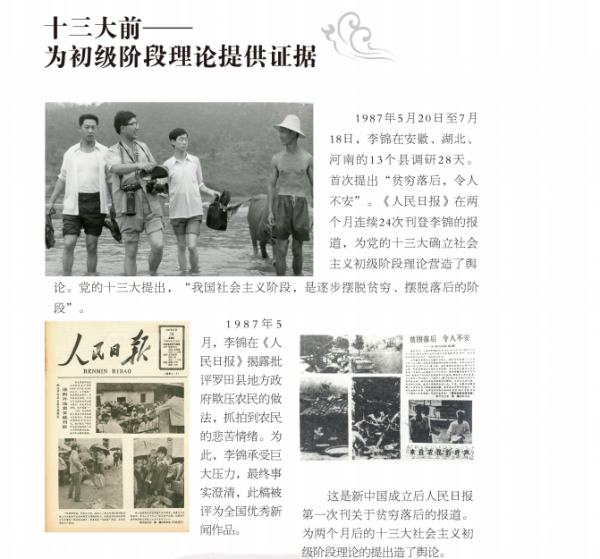

1987年10月25日至11月1日党的十三大召开,在这之前的几个月里,李锦埋头到大别山区红安县贫困农村调查,用真实的笔触,生动的事例,对当时还处在十分落后的农业生产力作了系统的反映和颇有份量的报道,为党的社会主义初级阶段理论的提出提供了具有典型意义上的文本。

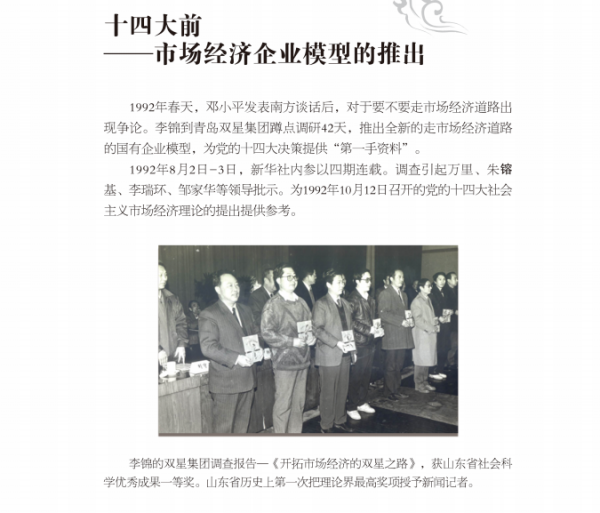

1992年10月12日至18日党的十四大召开,在这之前的李锦用70天的时间,通过青岛双星集团市场经济的调查报告,推出中国第一个国有企业市场经济运行模式的典型,为高层提出和构建社会主义市场经济体制提供了实践蓝本。其中《开拓市场经济的道路》获山东省社会科学优秀成果一等奖,《依托市场经济走向共同富裕》一文获中宣部“五个一”工程奖。

1997年9月12日至18日党的十五大召开,在这之前的近400天里,李锦围绕私营经济发展的大问题,一头扎进山东省经济欠发达地区的博兴县兴福镇进行调查,推出了兴福镇的重大典型,为私营经济存在和发展的必然性和重要性,提供了来自基层充分肯定的正面答案。

2002年11月8日至14日党的十六大召开,在这之前的100天里,李锦继续到兴福镇蹲点,进一步对新阶层入党问题展开调查研究,为《党章》在这方面有关内容的修改提出了第一手的建议。 2007年10月15日至21日党的十七大召开,在这之前李锦只身来到东营,从“工农关系、油地关系与贫富关系”着手,对建设和谐社会提出了既有典型实例又有明确观点的调查报告,为党的和谐社会理论的构建,作了实践层面的探索和新的视角下的解读。

2012年11月8日至14日党的十八召开,在这之前的李锦,于《中国企业报》总编任上,在2011年夏天组织了被首都新闻界称为“独此一家”的系列报道,鲜明地提出“国企不能走老路、邪路,要走新路”的观点,相关报道为当时的高层领导批示,为国企改革和发展澄清了理论上的迷雾和实践上的阻力。

2017年10月18日至24日党的十九大召开,在这之前他深入中国联通,专题调研混合所有制的改革并以内参方式进行报道,既引发媒体广泛讨论,更引起中央领导的关注和批示,为把混合所有制改革的理论写入党的十九大报告鼓与呼。

2022年10月9日至12日党的二十大召开,在这之前李锦率先围绕国有资本与企业关系的课题,进行专题研究和探索。后来在党的二十届三中全会召开前,又先后写出17篇文章,呼吁国企改革坚持发挥国企核心功能、进而提高国企核心竞争力的观点,最终被高层采纳写进了相关文件。 …………

从邓小平对李锦说的“你有发言权”,到胡锦涛对李锦说的“你会搞调查,会总结经验”;从6个县委为其请功表彰为“庄户人家的好记者”,到“全国优秀新闻工作者”以及党的总书记批示要求开展学习李锦事迹活动;从一位名满天下的记者,到成为“发现思想、引领社会”的专家学者,这一路走来,他一路披荆斩棘,一路高歌猛进,一路桃李芬芳,一路繁花似锦。

每在国家发展的关键时期,他总是带着重大课题,深入最基层,沉到第一线,既像“传感器”一样去收集和反映民情之声,又如“研磨机”一样来分析和判断时代之势,从而及时发出自己的独特之音。 颜玉华老兄,也在文章中写到 “ 五十载风云际会,十次逢盛会,场场先声;九万里雷霆激荡,百回闯险关,字字铿锵。非随人作计,乃破雾鸣镝;岂拾人牙慧,实开山斧钺”。 寿光兄对此分析: “ 成功”是促成他进一步沉下去调查研究的催化剂!他也曾被人批为资本主义吹鼓手,报道被人质疑并对其做调查,下乡采访被派出所扣留过,甚至成为本单位唯一没有提工资的人…… “挫折”会让人灰心丧气。但对李锦,“挫折”却如弹簧受压形成反作用力,激励他更加注重深入实际调查研究。 谢谢三位老兄对我的了解、理解,谢谢我家乡的父老乡亲! 还有几天展览便正式开始了,我仍然怀着诚惶诚恐的心情,总觉得自己许多时候做得不够努力 ,常觉愧对国家愧对人生。

现在先转发贺寿光、颜玉华两位仁兄的文章,谢谢他们了。

家国风正一帆悬

贺寿光 18岁时从射阳走出去的李锦先生,55年后回到家乡射阳,自家出资出力,办起一个展览馆,向家乡的父老乡亲汇报“少小离家老大回”的经历和作为,以及家风、国风给予他人格的熏陶和意志的铸就,他说自己一辈子只做好一件事情:调查研究。 为什么要做这件事?李锦入伍,在部队搞新闻成绩突出。后来到新华社当记者,更是同调查研究结下不解之缘。他屡屡突破政治禁区,屡获全国好新闻、新华社社级好稿奖,人民日报用稿量一度居全国记者第一位。这是成功。“成功”是促成他进一步沉下去调查研究的催化剂!他也曾被人批为资本主义吹鼓手,报道被人质疑并对其做调查,下乡采访被派出所扣留过,甚至成为本单位唯一没有提工资的人……这是挫折。“挫折”会让人灰心丧气。但对李锦,“挫折”却如弹簧受压形成反作用力,激励他更加注重深入实际调查研究。 怎样做好这件事?一个人,在一个村庄一蹲就是50天,连续多年。就是他调研的一个缩影。 新华社记者的身份,也使他“下情上达”保有着一定的通道。 他走向了更大的成功。党和国家主要领导人给予他充分肯定:“你有发言权”! 过来的几代国人都记得伟人说过一句话:“没有调查就没有发言权。” 说李锦“你有发言权”当然不是指他的资历和地位,不言而喻——来自他的调查研究! “没有调查就没有发言权”是真理。那么“有调查就有发言权了吗?”不一定。伟人还说过:“不做正确的调查研究同样没有发言权。”确保调查结果的代表性和可信度是前提。选择合适的调查对象,设计科学的调查问卷或调查方案,充分调动调查对象的积极性,确保调查数据的准确性和可靠性。李锦编织起一张由500多个问题组成的农村调研提纲,一个树根,三个树枝,15个树杈,70多个小叉到500多片树叶的树状调查网,把亟需破解的难题一个个列出来。保证了调查结果的代表性和可信度。他还将亲历的事情按顺序整理成《调查研究三十六法》,成了国家有权部门“练好调查研究基本功的好教材。” 行文至此,也许读者会问,李锦的学风、作风、文风……汇成调查研究之风是如何养成的呢?我们回头从“李锦调查研究暨家风展览馆”这个馆名说起吧。“调查研究暨家风”联缀成句是很“新鲜”的组合。“大兴调查研究之风”指的是党风、政风,和家风虽有一定的关联,但毕竟属于不同的领域。调查研究是一种科学的方法,用于收集、分析和解释数据,以了解特定现象或问题。而家风则是一个家庭的文化氛围和价值观的体现,对家庭成员的行为和思想产生深远的影响。研读李锦,必当以家风开篇。 李锦先祖是苏州移民到盐城、建湖,直到他的祖父辈再次移民并定居中兴桥。其祖重视读书,多行善事。外祖三代私塾。自共产党开辟盐阜根据地,其父辈参加革命。前辈懿行嘉言成家风之源,近、当代见诸文字:忠良孝亲、好读上进、积德行善、艰苦勤俭成文脉特色。续建家规,再弘家风,固守国风本色,营构和谐家庭,激励奋斗人生,均以此为基础。前辈历尽苦难、移民奋勇开拓的不屈不挠精神,一直影响着李锦及其弟弟妹妹们的成长。李锦归纳了“先父十四功”“先母十八德”,揭示了其家族精神文化的传承,家庭中长辈的言传身教、价值观的传递,学校教育中对品德、理想的培养,就是他奋斗精神的来源和人生正确初心的形成。 家风乃国风一脉。李锦展馆大致分为四部分:寒门奋发读书郎,庄户人家好记者,振兴中华匹夫情,承上启下美家风,浑然一体,毫不牵强。家风与国风之间紧密相连、本质相通、相辅相成。家风是一个家庭或家族长期形成的风气、风格和风尚;国风则是一个国家和民族所呈现出的整体精神风貌、文化传统和价值取向。二者本质上都是一种文化和价值观的体现,都蕴含着对真、善、美的追求以及对良好秩序和道德规范的尊崇。 家风同国风之间,还有一个天然延展的过渡带——家乡风。李锦爱国、爱家、爱家乡,“爱家乡”容易被人认为是有家乡观念,那就是极大的误解甚至是偏见了。李锦的“爱家乡”绝不是那种无原则的偏爱。他回家次数不多,时间不长,但每回都要在家乡做些社会调查,作为记者就是采访。发现有价值的新闻线索就会写成稿件,投向媒体。他对家乡的宣传,特别严苛,一不是简单的好人好事,二不做浮光掠影的动态文章,而是立足于调查研究,形成思辨性、启示式深度报道。如《农业能不能富县富民?——射阳县推动农业走向市场的启示》一文(发表于1997年5月21日《人民日报》)对射阳县由农业大县走向农业强县产生了很大的推动力。几十年间,李锦对家乡的丹顶鹤保护、射阳港开发、棉花百万担和农业产业化等大主题多次给予报道。还直接、间接为家乡带出了一批会思考、能写稿的新闻通讯员。 把家乡风纳入家风似乎有点勉强,但是,优良的家风汇聚起来可以形成良好的社会风气——乡风,进而影响国风;而积极健康的国风又会为乡风、家风建设提供良好的外部环境和价值导向,促进家风的传承和发展。李锦兄弟姐妹这一辈,所生6子女,全部考上清华、北大等重点大学,个个成人,人人成材。 李锦本人,在家风熏陶、国风沐浴中,一路走来,创造了数不清的“第一”:第一位被人民群众称赞为(新华社的)“庄户人家的好记者”;被舆论界称为“当代中国调查研究第一人”;第一个发出中国“万元户”照片;1980-1982年,他是人民日报采用稿件、获奖数量全国记者第一人;1987年5月,他在人民日报发表了题为“贫穷落后 令人不安”的文章和24次连续报道,引发“初级阶段”理论旋风,成为新中国成立后党报发表批评报道第一支笔;1995年,他通过调研提出资本经营论,解放“资本”这个词,成为新闻记者转变为理论家的第一人;2011年起,他担任中国企业报总编辑,成为国企改革重大政策解读第一人……至于“第一时间”、“第一声”等“第一”,那就不胜枚举了! 面对李锦近四十本著作,十几家著名高校兼职教授的聘书,一年39个对开整版大报的理论文章,70岁后每年还写出150万字高质量的理论创新作品……许多人包括笔者都不敢相信:这个人有多么敏锐、深刻的洞察力?有多么惊人的笔力和坚持的毅力?有多么感人、引人的人格魅力!显然,仅仅用个“勤奋”是远远不够的。 家国风正一帆悬!“李锦现象”的出现,是一个时代的幸事!没有政治清明的解放思想、广开言路,一万个李锦也冲不上大流!当然,即使国风浩荡如今日,也不可能一下子涌现出一万个有思想、有能力、有勇气的李锦!这就叫万事都不可能孤立存在。人之成材,家风固然重要,国风更不可轻!而成材者的自身素质才是根本——李锦就是新时期特殊材料铸就的一位中国人。 李锦这个馆其实可称“双风”馆,家风+调查研究之风,正符合一个词,叫“家国情怀!”“家”是人生开始的地方,是共同生活的眷属和他们所住的地方;“国”是人生理想的源泉;“情怀”则是一种感情、一种寄托、一种希望。这是一种生命自觉和家教传承。

我们正经历百年未有之大变局,如何在变局中开新局?国族呼唤:企盼天公再抖擞,不拘一格降人才!

李锦调查研究展览馆赋

颜玉华 盐渎故郡,射水新章。鹤影翩跹之地,文脉浩荡之乡。时维乙巳仲春,馆启朝阳。聚四十五年躬耕之智,融万千气象调研之光。观夫李锦展馆,“双风”并峙:家风如根深蒂固,研风若木秀云苍。家国同构,正帆悬于沧海;知行互济,化雨润乎八荒。 溯其少年投笔,壮岁持觞。从军帐而秉直笔,入京华以证沧桑。寒门灯下,承祖训而通经史;田埂垄间,辨秋毫以察微芒。卌五载栉风沐雨,百千村问计寻方。炕头灶前,窥市场萌芽于草野;江海林涛,解天量信贷之彷徨。树状罗网,纳五百疑题而经纬;活鱼深水,破廿年冻土以腾骧。此乃调查研究之法,"深实细准效"五诀如鼎立;实为经世济民之纲,"明方向辨伪真"九言似圭臬。 若论大道探微,尤见真知灼灼。十一大始,孤身夜叩柴扉,首揭联产承包之制;单骑丈量阡陌,惊曝万元富庶之乡。十二大前,羊皮卷上录回民忧乐,煤油灯前启元戎之思;十三大前,陇西苦寒砺剑,为初级阶段立论张纲;十四大际,双星百日破冰,劈市场经济惊雷;十五大时,兴福千户访贤,证私营经济名正;十六大逢,振臂呼阶层纳新,谏党章增辉;十七大适,疾书陈均衡之道,献和谐良方;十八大临,立潮头斥回头邪路,彰国企正道;十九大启,执锐指混改新制,破沉疴积弊;二十大际,再论资本运营之枢,领时代新航。五十载风云际会,十次逢盛会,场场先声;九万里雷霆激荡,百回闯险关,字字铿锵。非随人作计,乃破雾鸣镝;岂拾人牙慧,实开山斧钺。 至若展馆精微,匠心独运:寒门展卷,见青衫挑灯夜读;田野采风,留布衣踏雪履霜。国企转型,破资本迷云以立论;现代化路,引发展新潮而领航。尤可敬者,驾互联网长风,博客居搜狐之首;趁人工智能之机,微文领天下先机。七旬犹耕砚田,岁撰百万雄文;八方向学门庭,时传九州智囊。昔有"哑巴卖刀"喻调研之要,今见"庖丁解牛"显析理之精。百版图文,皆心血凝成圭臬;卅六法诀,俱实践淬炼真章。昔我盐渎二乔,一以政治评论立身,一以国际评论名世;今世射阳李公以经济评论而为现代化鼓呼,继先贤之志,启后世之思。 嗟乎!家风国运本同源,研海书山岂异乡?昔有顾亭林经世致用,范文正忧乐关情。最可叹,人生多舛,然从不停步;屡经坎坷,愈挫愈勇;数度绝地而跃起,其精神常在峰巅;心田总怀家国,胸里早已无我。今观李氏展馆,承先贤之遗韵,开时代之新声。以寒门之志砥柱中流,秉赤子之心烛照汗青。方今寰宇激荡,尤需此等真知灼见;家国风正,自当扬帆再启新程。展馆巍巍,非止彰一人之功业;长风浩浩,必将引万众而同行!

文成掷笔,忽见窗外云开。射水汤汤,似闻鹤鸣九皋。恍见展馆檐角,有风帆正举,破浪凌霄。悟大道•探真知•发新声——此乃调查研究之本源,亦华夏复兴之要义也!(作者,中华诗词学会会员、江苏省作家协会会员、江苏省诗词协会会员、射阳县政协特约文史研究员) |