编者按:全党大兴调查研究之风兴起,李锦的调查研究事迹再次引起社会的广泛关注。今天刊发的这篇文章没有停留在调查研究理论的阐述上,更没有停留在对历史的回顾上,而是从近在咫尺的身边人、身边事来说调查研究。作者刁吉海 、胡树萌是有几十年从业经验的“老记者”,他们提出李锦是“当代中国调查研究第一人”观点,并且旁征博引,以24条理由来论证这个观点,并建议大兴调查研究要以典型引路,以事实讲话。这是一篇有新闻论述特征的论文,专业性强,逻辑清晰,事实充分,论证有力,在读者面前呈现一个数据仓库,具有很强的说服力与引领力。这篇充满正能量的文章,有阳刚气,更接地气,让人们对新时代调查研究高水平有生动而清晰的认识,有开阔眼界之好,故隆重推荐。 当代中国调查研究第一人——李锦

刁吉海 胡树萌 了解熟悉李锦先生的朋友,知道他是“中国国企政策解读第一人”,已有多年。最近又有一个说法李锦先生为 “当代中国调查研究第一人”!因为全党大兴调查研究之风的兴起,李锦的调查研究事迹引起社会的广泛关注。 中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》,强调调查研究采取“四不两直”方式,这个“四不两直”的调查方法恰巧与李锦同志40多年前创建的“炕头调查法”颇为相近,有群友认为“四不两直”就是“炕头调查法”的提炼概括,而“炕头调查法”则更为具体实在。 目前,出版社正在约请李锦写两本书,一本是《调查研究50年》,一本是《调查研究36法》,显然,李锦正在成为调查研究热潮中的一个聚焦点。 我们写下这个题目,首先要对这个定义做一点说明。当代调查研究第一人,就是指现在,而不是上个世纪乃至更长的时间。中国历史上,有孔子式调查、徐霞客式调查、梁漱溟式调查、毛泽东式调查、费孝通式调查、范长江式调查、柳青式调查。我因为在国务院国资委当记者多年,与李锦老师相处十多年了。我们过去在一个楼里办公,后来亦常见面,自以为是较为了解的。 什么叫第一人?解读多多,但较普遍的说法就是“难以超越”。 目前,我们对李锦印象深的是: 一是在党中央国务院(包括国资委)重大决策部署,当天开会李锦便连夜学研写作,解读释义万字文章很快与读者见面了。眨眼之间,就这么快且可连轴转。70岁的老人呐,多大的动力呀,谁人能超越!

二是为振兴乡村调研搞得扎实,从大都市携老伴一起来到沂蒙革命老区的九间棚村安家落户,在深山一住多年,专门搞“三同,四不两直,炕头调研”。记者、作家、理论家、文化工作者,把家安在农村的有一些,然而住下来,一住就是七八个月的,很少很少。而他住在农村不是告老还乡,而是天天调研,天天写作。“入则深山悟道,出笔引领乾坤”。

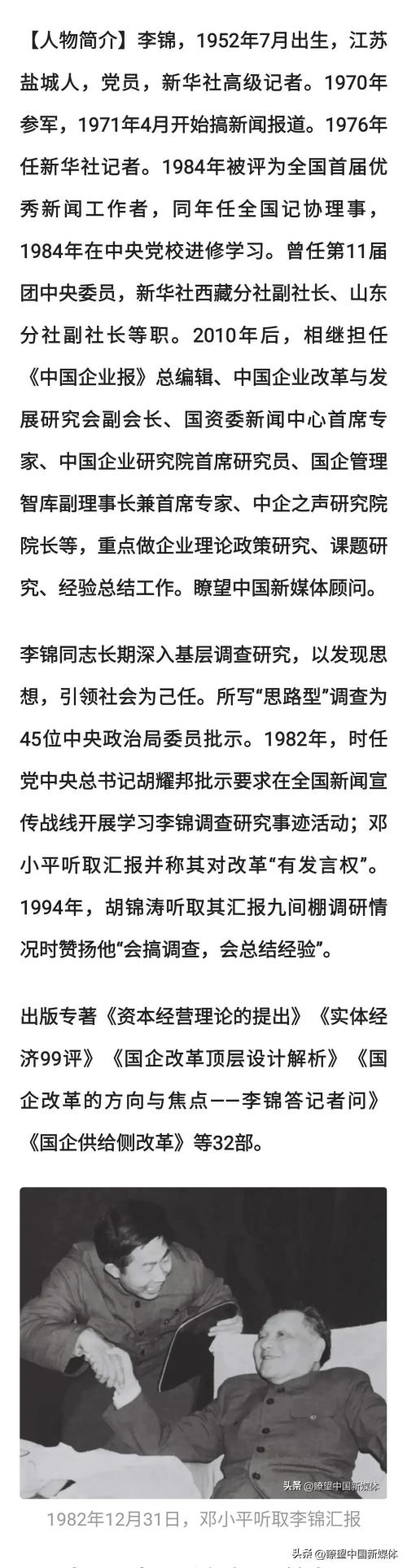

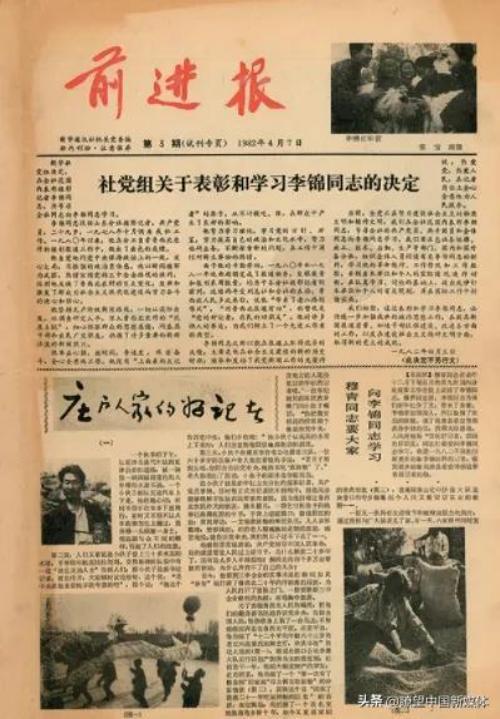

山东的群众感怀泥腿子记者李锦为群众鼓与呼,扎根农民之中,在当地办起了三个“李锦调查研究展览馆”。至今,李锦同志乡村调查研究的故事在当地广为流传,被群众雕刻永久保存,刻写着“在这里,发现市场经济的最早萌芽”。 三是李锦同志的调研成果数不胜数,他的著作等同身高,出版32部,为党中央国务院及国资国企各项重大决策提供了科学决策依据。 李锦是“当代中国调查研究第一人”说法出现 李锦,是江苏盐城人,与胡乔木、乔冠华是同乡。曾任《中国企业报》总编辑、中国企业改革与发展研究会副会长、国务院国资委新闻中心首席专家、中国企业研究院首席研究员,新华社高级记者。 李锦被党中央树为调查研究典型,是40年前的事情了。 从1978年到1982年,李锦始终在农村改革第一线,从1979年到1984年10月,李锦的稿件为人民日报采用99篇,是全国被人民日报采用量居第一位的新闻记者。为宣传党的十一届三中全会立了功,被树为中国新闻界的旗帜。 1982年1月7日,党中央主席胡耀邦批示把李锦作为典型表扬。1982年12月30日,邓小平听取李锦的当面汇报后说“你有发言权”。当时,新华社党组与山东省委发出决定开展学习李锦调查研究的事迹。在中央直属机关党委、团中央与中国新闻界都开展学习李锦的活动。

这个活动,是改革开放初期思想文化与宣传界很有影响的事情。年龄稍长的人都知道这件事情。

令人钦佩不已的是,李锦这个人业务生命太强大了,保持40多年的舆论影响力。他历经波澜,意志刚强,坚韧不拔,由新闻而理论而智囊,几次转型,而始终调研为先,笔耕不缀。直到71岁时仍然一年写168篇原创文章,写两本书。每年成文的东西拿出150万字,被舆论界称为“中国国企政策第一解读人”。其从30岁至70岁保持这么久的舆论影响力,在中国实为罕见,在历史上也不多见。这种业务能力,是以50年调查研究经历做支撑的。 值得说的是,李锦在今天国资界影响巨大。他长期调查研究,以快取胜,有倚马可待之功,总是第一个发声。党的二十大报告发表,他是中国第一个写出与发出文章解读的学者。总书记是11:43时讲完报告,他的解读文章在12:38便发表了。他信奉“天下武功、唯快不破”,领导重要讲话和重要会议,通常是新闻联播后当晚写出3000到5000字解读,以引领舆论。 解读最高领导关于国企的讲话,李锦具有无人替代的核心竞争力。包括2016年10月的习近平国企党建讲话,亦是由李锦当夜率先解读,并为人民网、新浪网等头条发表。总书记就任以来的11年,与国企有关的讲话都是由李锦解读,二十大后中央的10次重大部署,都是李锦站出来从国企角度解读,经常是唯一解读人。一中全会、二中全会、两次中央政治局会议、中央经济工作会议、中央企业负责人会议,国资委地方负责人会议、首次深改委会议、首次财委会议、主题教育动员会,10次会议,都是从国资国企角度进行解读,多数是新闻联播后的当夜发表,每篇4000多字。对社会关切进行舆论引导。对于央企办医院、央企负责人薪酬、中央企业重组等社会热点问题,是主要发声人,多是主要“点火人”。 李锦的调查研究活动是从1971年开始延续到现在,有50多年时间了。先后有14个党委、单位发出正式文件开展学习李锦调查研究的活动,他的调查研究事迹长期广泛传播,影响了现在100岁到20多岁的80年间三四代人,历时之久,社会影响之大,在当代很难找出第二个人。 李锦是“当代中国调查研究第一人”,这个提法有许多根据。 井冈山学院培训部主任熊钦和教授在参观李锦蹲点调查研究展览馆后说,“李锦是中国调查研究第一人,他无愧这个称号”。他在井冈山学院,对寻乌调查、兴国调查都充分研究过的,他这样说,自然具有专业性。 山东省委党校戚桂锋教授也说“李锦是中国调查研究第一人”。 中国社会科学院哲学研究所党委书记王立胜看了李锦的调研展览馆说“一人展览馆半部改革史,不愧是调查研究的一面旗帜”。 中央政策研究室原副主任施芝鸿看完调查研究展览馆说,李锦的调查很扎实,会总结,持续时间这么长,很少见。 十年前,中央党校教务长孙钱章说李锦“是中国调查研究的活化石,难以复制”。

三十年前,人民日报总编辑范敬宜认为李锦是“中国新闻界调查研究的旗帜”。

李锦是当今中国调查研究第一人,是首都理论界、新闻界、国企研究界很多人的共同看法。从山东到北京,从40年到现在。尤其是全党大兴调查研究之风的气候到来,使得这种议论日甚一日。 “当代中国调查研究第一人”的事实支撑 既然讲调查研究第一人,就得有许多证据与数字来支撑。我们也借此探讨一下调查研究第一人应该持有的条件。 第一,持续历史之久。李锦调查研究是从1971年开始,在费县的韩家庄住了三个多月。1980年底在全国出名。他坚持50年如一日,是50年间成果不断,中间没有停下来过、间隔过,单个调研时间之长,整体持续时间之久,在中国历史数千年历史上,也是罕见的。 第二,单次调研时间之长。李锦调查研究以蹲点调查为特色。1989年在九间棚村住52天;1992年在双星集团住42天;1994年在兴福镇住48天;1995年在胜利油田大明集团住58天。从1989年到1997年,持续8年。他的调研不是组织指派,不要一个干部陪同,不要下面安排,就是孤零零一个人住在村庄里或企业,这种蹲点方法,形成特有的“李锦现象”。 第三,蹲点调研程度之深。他在九间棚村,经历了采访到蹲点调查再到扎根。2015年,李锦把家安在九间棚村,2021年在村中住8个月,2022年在村中住7个月。从采访调研、蹲点调研到扎根调研,提供了世上罕见的案件。这种深入群众的程度应该说与赵树理、柳青、梁漱溟和费孝通比,有过之而无不及。 第四,与人民水乳交融程度之深。李锦骑自行车千里调研,不要陪同,只身走村串户。炕头文章,惊动中央,案例曲折动人。他与老百姓睡在一张炕上,盖一床被子,啦心里话,写出文章为总书记批示。村里的老大娘对李锦的称呼由“李主任”“李记者”,到后来喊“他李哥”“他哥”,最后直接喊他“儿啦”,拉着他就回家。这种故事能说出一大串。我们看到一篇报道《中秋节送礼记》,中秋节乡人往县里赶,县里人往省里赶,省里人往京城赶。而李锦夫妇列,列了一张送礼清单。为全村26户农民送礼,那场面亲切感人,暖意融融,这样的人,天下少见,几乎是绝无仅有。 第五,调研事迹之硬。40多年来,他舍弃与亲人团聚,春节在农村过了45年。春节是中国大节,李锦坚持在一线调查,离开父母妻子到在农村过了45个春节,所以有了《中国农村的30个春节》《40个春节》。这在中国也是独一无二。

第六,重大问题调研之早。50多年来,为党的重大理论确立“早一步”调查,重大决策早100天拿出调研成果。突出表现是围绕重大主题调研,最早提出主张。党的十二大前一年零四个月,他提出了社会主义市场经济典型;在党的十三大前60多天,他提出中国生产力落后调查,为初级阶段理论提供了实践基础;在党的十五大前一年多,他提出了兴福镇的典型,为私营经济写入宪法和党的十五大报告做了充分的研究;党的十六大前,在兴福镇的新阶层入党调查为党章的修改做准备;党的十七大前,他的东营调查为和谐社会理论提出了研究的实践基础;党的十八前,他为社会主义不能走老路和歪路,要走新路的系列报道,观点为十八大报告吸收;党的十九大前,他为联通改革呼吁,为十九大把混合所有制改革写入报告而做舆论呼吁。连续十次党的代表大会,他都围绕最重大的主题做调研,重要观点写入党章,对修改党的报告起到重大的作用。

党的十三大前三个月,李锦在大别山区红安县贫困农村调查,为社会主义初级阶段理论提供实践基础 党的十三大前,李锦在大别山区贫困农村调查,为社会主义初级阶段理论的提出提供实践基础。 第七,重大问题调研分量之重。在重大历史转折关头发挥“舆论引领”作用李锦的调查研究,成就之大。是从党的十一大到党的二十大,他调查的问题是围绕党的中心工作最重大的问题,做正面的攻坚。1992年,通过青岛双星集团市场经济调查,在党的十四大前70天提出中国第一个国有企业市场经济模式,典型得到高层的肯定;《开拓市场经济的道路》获得山东省1992年社会科学优秀成果一等奖;《依托市场经济,走向共同富裕》获中宣部1998年“五个一”工程奖。 第八,重大典型推出之多。抓出的万元户、青岛双星集团、胜利油田大明集团、西藏甲日乡、拉萨啤酒厂、新泰平安协会等二十多个典型都曾产生重大社会影响。1978年开始投入包产到户问题调查,在全国最早发现“万元户”现象,调查和报道30多个“承包到户”的典型。 第九,调查范围之广。从上世纪70年代来,参与联产承包、乡镇企业、农业产业化、精神文明建设、边疆稳定、民族矛盾、民营经济、能源问题、教育改革、政府职能与转变经济发展方式转变等调研,牵涉政治、军事、农村、企业、文化 、政法、教育、民族。目前,已经出版专著《大转折的瞬间》《马克思主义的新发现》《资本经营理论的提出》《家国70年》等32部,1240万字。大多数以自己调查研究经历写成。 第十,最新趋势发现之快。1982年12月写的山东商河县农民购销羊肉的调查,提出商品经济与市场经济的观念。当时的党中央总书记胡耀邦作出批示。胡耀邦是对新事物比较敏感的领导,他还批到“很多问题值得思考”。实际上,他也想到市场经济这一步了,当时也没有市场经济这个词。这比中央确定市场经济体制整整早了10年。 第十一 ,破解国家重大难题之多。李锦调查研究,最大特点是破解国家难题。他长期调查,有极强的研究能力。尤其是在社会主义政权、共产党执政问题上,他与九间棚党群同心,水乳交融作为自己的一个重大典型,影响了整个中国,在西藏写出反分裂调查、援藏调查及治藏方略(上中下三篇)得到多位领导批示,为中央援藏工作的正确决策提出参考性意见。 第十二,引领舆论之众。因为经历丰富、厚积薄发,研究问题站位高、选点准、认识深、语言实、动作快。《李锦解读国资政策与新闻》微信公众号是中国国资国企个人办的第一大号。前7个月发表了103篇文章60万字。两天一篇,平均每篇5900字。个人微信点击量平均每篇15779人,为若干家自媒体转载,转载点击量约每篇5万人以上。 第十三,对中国现代化推动之大。2001年至2002年,党的十六前在“思想建党”问题上提供新思路,为修改党章起了“一锤定音”推动作用。在2001年下半年的“有产”“无产”争论中,李锦发出系列调查,引起党中央高度关注。在1994年提出兴福现象,在2001年7 月重返兴福镇写出调查报告《兴福镇24名致富能手当支书》《“富支书”群体带来新变化》《农民为什么拥护致富党员当支书》《富党员参政对政党建设的启示》,连以前发的共达12篇。中央主要领导认为“兴福现象值得关注”,中央派出工作组连同省、地、县、镇协同人员,这个76个人的调查组进行拉网式的调查,到李锦去过的36个村庄核实。结果证明情况属实,中央主要领导再次做出批示“这个问题可以做结论了”。他的观点终而被十六大上修改的党章所采纳。新华社总编室发出通报,号召全社记者学习李锦与时俱进、深入调查研究、勇于创新精神。 李锦一生中最为自豪的是2009年3月给总理的一封建议信,这封信长达9400字,引起时任总理与两位副总理批示,发改委、财政部、人行、银监会四个部门专门开会,研究这封信,最后国务院召开常务会议研究作者提出的问题,分别提出方案,派出若干工作组,遏制了天量贷款潮,成为金融危机初期一个重要的分水岭。总理安排专人打电话给李锦,表示感谢。作家王光明写到:中国有几十万新闻记者、几百万理论工作者,在史无前例的金融风暴爆发以来,功劳显著的是李锦先生。在国家危急时,有大智者在。他的调查可谓力挽狂澜、扭转乾坤之作。 第十四 ,党和国家领导人批示之多。李锦写的调查被45位党和国家领导人批示。2008年,李锦被中国新闻社所邀,办《决策参考》。他围绕和谐社会主题,组织并编辑46篇调查文章,被中央及省部领导批示45件,多篇在全国引起反响。 第十五,得到历届党和国家主要领导人评价之高。李锦的调查研究行为为邓小平、胡耀邦、胡锦涛等赞扬。邓小平认为“他有发言权”;胡耀邦认为他文章“写的极生动,极有说服力”;胡锦涛认为他“会搞调查,会总结经验“。这些不是通常的接见或者批示,而是党的最高领导人直接对他个人的调研作风、调研水平和调研报告做出评价。 第十六,学习李锦调查研究文件之多。从1980年起,新华社、山东省委、临沂市委、新华社总编室等发出14个学习李锦调查研究的活动的文件。以一级组织的名义专门学习一个人的调查研究的文件,在党内、国内和世界上也很罕见。 第十七,调查研究形成了理论体系之完整。他出版的《深度》《蹲点》《见证》《家国七十年》等著作,形成了完整的理论和实践的体系。他的体系是以自己为”人民儿子”定位,这是调研工作者的最高境界。 第十八,新调研方法之多。李锦是一个不断总结提出新调研方法的人。他正在写作《调查研究50年》《调查研究36法》,全部是他自己的经历。内容包括“深水抓活鱼法”“炕头交心法”“对比聚焦法”“信息调查雷达网”“十步聚焦法” “第一个浪头调研法”“排浪冲击法“解剖麻雀调研法”“全息胚法”“蹲点法”等,都是生动的教材。 第十九,吸收先进理论之多。他运用18字要诀一天时间给总理写成万字调查报告用了18个字:上中下,左中右,前中后,一二三,正反合,交界处。这18个字的来源是马克思的唯物论、恩格斯的过程论、毛泽东的实践论思想方法、黑格尔的矛盾论方法、陈云的分析比较法和李嘉图的比较优势理论、钱学森的系统论方法与熊彼特的创新论方法,我把他们吸收过来,改造成自己的思维方法,构成调查的研究方法和体系。 第二十,留下理论成果之丰。从1988年后,投入理论研究,不断以理论创新在国内引起关注。提出过“新闻过程论”(1988)、“资本经营论”(1995)、“新阶层入党论”(1994、2001)、“马克思主义三阶段论”(2002)、“社会稳定善治论”(2009)与“消费主导型社会论”(2008、2010)、”大脑国家论“(2011)”中美第一矛盾论(2011)、国企改革新路论(2012)、“银行暴利论”(2012),“国企改革切两刀论”(2017年)“两不负论”(2021)等等。突出的是1995年6月,写出并发表“资本经营论”长篇论文,调查报告《资本经营是社会主义市场经济的重大突破》为24家报刊头版头条采用,引起高层的重视。推动中国1995年资本经营报道和理论研究热潮的形成。现在有三十多家大学、研究院聘李锦做专家、研究员、教授。 第二十一,调查研究路子之正。他是从学习毛泽东调研开始,师承穆青,是中国共产党的调查研究道路,以人民儿子自居,提倡顶天立地思维,靠调查研究立身,靠总结经验起家,靠提出新思想吃饭。他研究和内容是改革开放以来中国共产党的头号主题。他的调研思想中,关于社会趋势的发现力,国家难题的破解力,社会进步引领力是中国历代历朝知识分子提出的最高境界。 第二十二,留下调研文化遗址之多。群众为他建起三处调查研究展览馆,最为突出的是在九间棚村,他的调查研究展览馆、九间棚村赋,龙顶山书院记等一系列文化景点成为一个重要的旅游点。李锦蹲点调研展览馆,陈列品中有一本李锦调研日记,是1989年10月15日至11月3日的日记,20天记了5万多字,是沂蒙精神提法的最早来源。 第二十三,调查研究在社会上影响之巨。农村改革初期得到鲁西北六个县委的请功表扬,被称为“庄户人家的好记者”。现在,各地纷纷建李锦调查研究展览馆。在商河,老百姓把他调研写作的炕留下40多年。 以上所说23点,都是以事实、以数字为根据的。谈中国调查研究,李锦确实是一个高山,是一个无法绕过的存在。

研究李锦调查研究之意义

调研的人很多,优秀的人也很多。从以上23条来讲,李锦称为当代中国第一调查研究者,是能撑的起来的。他从十八九岁起的五十多年,没有停留过,没有动摇过。不管遇到什么情况,他一直坚持调查研究,哪怕自己最困难的时候,正是他调查研究出成就最大最多最高的时候。从农村改革初期形成较大社会影响后,每过两三年便有“轰动性”的成果问世,多在全国范围内形成影响,被誉为“知识界的常青树”。这种调查研究的人格力量,是一种文化现象,崇高,深邃,具在震撼的文化力量。 岁数稍微大一点的人,都知道调查研究在中国是一个好东西,也都认同这些观点。革命领袖在这方面有许多重要的思想和认识。例如毛泽东的调查集中在第一次国内战争时期。但是领导同志,主要是做领导工作。而李锦是一个终生的职业调研者,他长期深入基层调查研究,以发现思想,引领社会为己任。调研作为一种思想文化状况已经成为他的血液与肌肉的记忆,李锦就是调研,调研就是李锦。李锦两个字作为调研的一个文化符号和形象为历史记忆。经过他50年的努力,在中国这块土地上,在舆论上已经为人们所接受,所认同。并将作为一种文化现象传播下去。

沂蒙山的九间棚村是一个庞大的李锦调查研究展览馆。1989年住在九间棚村调研52天,提出的九间棚精神,提出“从加强党的自身建设入手”“保持党的先进性”的思路,写出“九柱擎天”的调查报告,引起宋平的高度重视与写信赞扬。使得这个典型成为1990至1991年期间中国影响最大的典型。1989年至1991年,在苏东剧变后抓出解决党群矛盾的九间棚典型,在关键时候起了重要作用。1994年,胡锦涛同志听李锦当面汇报时说,“九间棚这个典型在关键时候起了重要作用” 称赞李锦“会抓典型,会总结经验”。重要的是,在以后的30多年里,100多次到九间棚村,发出多篇调查报告。现在扎根于斯,主要生活在这个村庄。他在九间棚的经历告诉人们,原来,调查研究还可以这么搞,甘心扎根基层数十年,甘心潜心调研小小村落,侠肝义胆,道义在肩,不惧岁月漫长,实堪调查研究之史之“绝唱”。

李锦一年在九间棚村中住8个月,天天与平头百姓在一起。他说,党的每一顶政策正确与否、落实与否,效果如何,怎么改进,他都心中有数。在农村,他就是一个“温度计”,太知道国家政策冷暖了。 牢牢影响有决策力的核心受众。目前,李锦仍然处在引领舆论的峰巅。他的微信公众号有近10万粉丝,平均文章阅读量为6000人。他还参加200多个微信大群。1000多个国企负责人、200多国资委主任、300多财经记者、100多个总编辑与几十个国家部门局级干部是李锦的主要受众。很多人跟踪他的微信10多年了,他的文章成为他们掌握形势政策的主渠道了。很多国企负责人说,上面文件没有下来,报纸没有文章,我们先找李锦的文章做学习动员。 实在因为笔力不逮,选出几位学者的评论为证: 中央财经大学谭云明教授认为,李锦是中国新闻界有名的调研大师,他的新闻实践就是调查研究的实践。李锦的调查研究在中国新闻界是个奇迹,是个异类。他的种种采访行为,可能是“活化石”,难以复制。在浮躁的当代,显得弥足珍贵。他在大量调查研究活动中,一方面,对中国改革开放进程形成了许多重要建树,另一方面,通过对于调查研究实践的总结,形成了调查研究理论,丰富和发展了马克思主义的调查研究思想,超越了老一辈,代表了中国当代调查研究的最高水平。 中国政治学研究会副会长包心鉴教授写文章认为,每临国家发生重大转折,李锦总要站出来发言,也总在中央重大决策尚未形成之时,通过典型表达自己的思想观点,为中央决策提供参考。他写的调查报告充满理性精神,屡屡得到中央领导同志的批示,亦为理论工作者所折服,体现其理论创新与实践创新水平的“重头戏”接连不断,一次次引起“轰动效应”。李锦同志这种深怀忧患意识、肩负人民重托,多年如一日深入基层、深入群众、深入实际的调查研究的作风,艰苦扎实、锲而不舍、全力而为的拼搏精神,总是走在前面、不断提出时代重大主题并且作出独立主见回答的能力,把马克思主义理论与实际紧密结合的态度,有力推动人们认识真理、改造世界进程的社会效果,不啻是一种“李锦现象”。这种现象值得我们关注,值得我们思考,值得我们不断推进理论创新与实践创新所借鉴。

经济学者臧旭恒写到,改革开放来有一批始终走在时代前面的思想者,他们目光如电,洞明世事幽微,文思纵然,谋划国家天下,影响着中国政经走向和民族复兴进程。李锦先生就是其中的优秀代表,从市场经济的发轫到资本经营理论的提出,从新阶层分析到信贷危机的预告,他始终在惊涛骇浪中站立船头瞭望,30年间不断提出新的对策、新的理论、新的思想,充分体现知识分子在中国现代化进程中的核心价值。

李锦是实践中的永远前行者,他年过七十,仍然一年写了150万字,每年都要出两本书。把这些已经发表的文章编《李锦文集》30卷是没有问题的,出版社也同意出版。他的调查研究成果太厚了。就像一座高山,仰望弥高。 我们从一段话里读出他的心。在回答记者问时说,人生当属于时代,你走到时代前面,要有赤子之心,要做人民的儿子。人类经过世世代代才走到我们这一代,我们要无愧于祖先,能够把我们学到的东西反馈给我们这个国家,留给时代,滋养我们这个民族。如果一息尚存,调查研究还是会继续下去的,努力下去,这是不会改变的。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干!李锦坚持一线调研,坚守三尺讲桌去赋能新时代,励志正能量。

用先进典型引领时代,是我们党凝心聚力的重要经验。典型是时代的先锋、时代的脊梁和群众的榜样,凝结着先进的时代理念,代表着高尚的价值境界和道德追求。我们党历来重视用先进典型来凝心聚力,在不同的时期为时代进步提供强大的感召力。毛泽东同志曾要求党的领导同志,要“注意收集和传播经过选择的典型性经验,使自己领导的群众运动按照正确的路线向前发展”。习近平同志指出,“让典型引路和发挥示范作用,历来是我们党重要的工作方法”。李锦就是调查研究的典型,是我们身边可见、可感、可学的价值观,是有形的正能量。能给我们以鼓舞,给我们以力量,激励着我们在调查研究的道路上“做的更好”。

从1980年开始学习李锦调查研究事迹以来,李锦的调查研究影响了现在从100岁到20岁的四代人。 全党大兴调研之风,这确实是中华民族文化和马克思主义的共同的财富。李锦的实践将为中国文化和马克思主义调查研究的思想提供样本、榜样,是当前调查研究难以超越的珠穆朗玛峰。他的调研事迹具有重大典型意义。将其拍摄成电视或者文学作品都将有一些传世作用。 远在天边,近在咫尺,身边人,身边事,我们学无止境的“当代中国调查研究第一人”——李锦。

(以上背景材料选自百度《李锦辞条》《大转折的瞬间》《见证》《深度》《家国七十年》等著作及《李锦解读国资政策与新闻》微信公众号)

【作者简介】刁吉海 ,国务院国有资产监督管理委员会中企政研媒体,驻国资委机关新闻采访编辑部记者、编辑、主任(主编)、总编助理。曾连续8年,唯一代表国务院国资委层级媒体参加全国“两会”和党的18大、19大会议报道。后被聘为《中国外宣通讯社》副总编辑,高级记者。

【作者简介】胡树萌,中外新闻社常务副总编辑,博士,作家,诗人,现任联合国世界华商联合会主席团执行主席。有多篇文学作品和书法作品在全国大奖赛中获奖。曾被泰国亲王授予“中泰和平友好使者”皇家荣誉勋章。 |