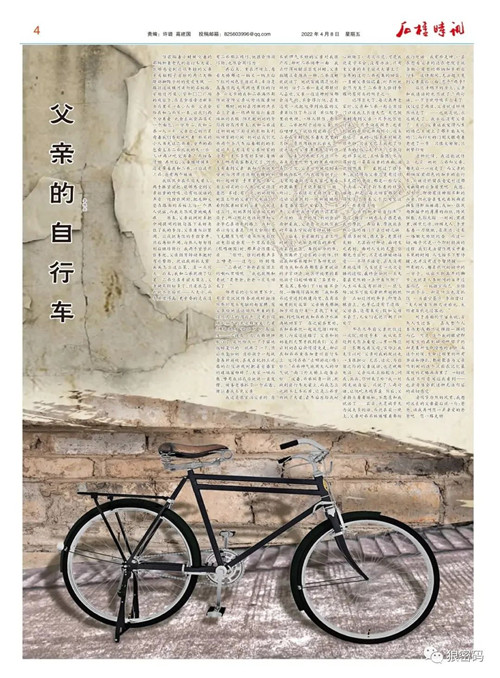

仿若隔着小时候坐着的那辆加重老式的自行车大梁,能够感受到还很年轻的父亲穿着翻帽子皮鞋的两只大脚蹬动脚踏子时的虎虎生风。一路掠过城镇河渠街的石板路,穿越过河渠小学和圐圙广场的戏台子,在五金店旁边新华书店里买一本小人书。父亲会给我和二弟买一本,让我们两个分着看。也会去副食品店买一个面包,一分为二,我和二弟一人一半。父亲自己则只是看着我们香甜地吃着。新买的小人书先让二弟看,分开的面包看上去二弟比我的大一些。三口两口吃完再看二弟细吞慢咽。再然后,父亲继续骑车,还是带着我和二弟,以后还有三弟,还有两个妹妹。 我依然坐在车前大梁上,两手抓紧前把,能够感受到父亲粗重的呼吸,还有他说话的声音。他捏住闸时,把左脚尖垫在路面的石板上与一个熟人说话,而我大煞风景地喊着疼——原来,父亲放闸时车把中间提闸的铁勾落下正好夹住了我的手指,父亲连忙拉紧闸,让我把夹住的手指拿开,然后再松开闸,与熟人匆匆作别后继续骑行。我两手紧紧抓住车把,父亲拐弯转动车把时有些费劲,就让我别抓太紧。兵兵怎么这么笨,没一点窍头。后来,我和二弟就换了位置,二弟坐在车前大梁上,父亲骑车轻松多了,只是我怎么也跳不上后座——人太小,而车座显得高,更重要的是我没有二弟那么精巧,他很会借助巧劲,也很会用巧力。 再后来,坐在河坝上,看着大桥那边一辆又一辆上白下红的双色长途班车,车顶是高高堆起来用网遮罩住的行李。六七岁的我和二弟满怀期待地等待父亲从外地探亲回家。那时,奶奶在河滩的洗衣石上拿着一根棒槌敲打着湿淋淋的衣服。阳光把奶奶的背影投射在河岸上,我和二弟通过奶奶地下影子的长短来判断回家的时间。奶奶让我们兄弟两个去汽车站看刚到的长途班车上有没有父亲回家的身影。差不多有好多回,等班车上所有乘客都走完了,仍然没有看到父亲。我和二弟就失望地与河岸边洗好衣服的奶奶一起回家。手里拿起一本父亲上回买的小人书,也觉得没意思。不过,有一次,奶奶刚给地区工作的父亲打完电话,就看到探亲回家的父亲。也就是这么巧,奶奶算到父亲回家的日子,所以刚打电话时得知父亲早已在动身的路上。我和二弟以为父亲是《烈火金刚》里飞毛腿肖飞呢。要不然电影院放电影前会有一个男高音唱《歌唱祖国》时,那声音很像父亲——“你听,胜利的歌声多么嘹亮——这句,特别像……”二弟说:“爸爸在窑顶上的喇叭里唱呢。”我也就附和着说:“是爸爸,爸爸一定又回来了。”

邻居家的小伙伴里不少,有常常玩捉特务游戏时扮演坏蛋时鬼头鬼脑的赵宏博,有父亲给地区运输队开车的长得很周正的周前平,还有长得胖大如牛的光头穆健文,尤其还有很有号召力的高监生——记得有一次,我胳膊摔脱臼了,是他给我一下子猛地扳好复位的。就疼了一下,然后恢复如初。这些孩子一起玩耍各种游戏,甚或在玩扔土疙瘩的打仗游戏时把姜老婆家的玻璃窗砸碎了,大家一哄而散,唯有我站在原地还一直发愣,被姜老婆抓了一个正着,便拉着我去见父亲。 我还是很害怕父亲的。原本就脾气不好的父亲对我很严厉,却对二弟网开一面。我正吓得双腿瑟瑟发抖时,父亲抬腿正要踢我一脚,二弟这时就说话了。他说窗玻璃是他打碎的。由于二弟一直是那样讨人喜欢,父亲一般这种时候都会消气的,不舍得打他,甚至还有一次把他带到地区的父亲单位住了半拉月。单位院子里放电视,一堆人挤住,看不见,二弟把帽子递给父亲,然后噌噌几下就钻到前面去了。二弟在家时,探不着大瓮里的月饼,竟然用铁丝扎出来了。这也成为父亲津津乐道的佳话。后来,二弟跳下河边一个石灰窖里吃野生的蓖麻籽中毒住了院,父亲从外地赶回来喂他西瓜吃。而我因为胆子小没有随着跳进石灰窖吃有毒的篦麻果,才侥幸躲过一劫。所以,二弟这次主动担责,且还让父亲找到一块新玻璃给姜老婆家窗户安装上了。当年,父亲对我逃学的惩罚是很严厉的。这个时候,奶奶会出面护着我,父亲有一次揪住我的耳朵去学校向老师认错。 后来,全家搬到父亲工作的地区,也就是现在的市里。由县到地区,再到如今的市,虽然离开了过去的小伙伴,但让我和弟弟增加了各种见识。因为我和弟弟都有县里说话的方言口音,地区学校里的其他孩子们起哄嘲笑:“县里价,黑豆茬,养哈(下)娃娃不会爬,一脚踢得满炕爬。”我和弟弟逃学逃到新建沟里,在离石城里到处乱窜。父亲骑着那辆加重旧自行车一直找了半前晌,到吃饭时我和弟弟汗水淋漓地回家了。在之前县里时,我和弟弟就一起乱圪溜(四处跑),而且还迷路了。父亲和奶奶直到天黑才找到我们。父亲让奶奶在后面慢慢先走,却让我和弟弟坐在加重旧自行车上。他问弟弟:“去哪游逛(咯)啦?”弟弟神气地用大人的口气说:“南门外大桥上赶集去啦。”说着,弟弟纵身一跃,就跳到自行车大梁上,而我怎么也跳不上车后座,还是二弟重新跳下大梁,在车后座给我耐心地做了一次次示范,可是我就是学不会,没有办法,只有坐父亲的车子前头大梁上了。当年的这句二弟赶集的回答,一直被父亲惦记着,时不时地会作为关于二弟身上值得夸耀的有窍头的例子之一。 记得长大了,每次离开老家时,父亲和三弟一起去宾馆门口送我上长途大巴。大巴驶离时看到父亲一只手把住自行车,一只手向我挥手,也看到他的身影也渐渐缩小,越来越远了。我的心情多半时候是很平静,只是大巴上放起了任贤齐的《伤心太平洋》,总会勾起许多记忆,五味杂陈,不由得回想一幕幕往昔的画面,泪就悄然落下。直到过了很多年,我记得与父亲总是有过很多无谓的争论,都是一些与父子关系八竿子打不着的社会话题,却是让每次回家都会变得失去了原本父子之间交谈的一些亲情主题。 父亲的加重旧自行车下岗了,换了一辆看上去很是威武的摩托。再后来,摩托放在新小区的楼门下丢过好几辆。有很多时候,很无奈,更显得无助。尤其面对命运,面对生死离别,面对人生的无常,你都无力应对,只是选择被动接受——不得不接受,甚或没有其他选项。人生就是一次次受锤的过程,最终会如同一头大象在突然的一击中轰然倒下。人生从来没有彩排,一旦上场,就不可能又重新开始的机会。正如过河的卒子,即便在棋盘上,也早已没有了退路。父母在,还有来处;假如父母不在了,儿女们也就只剩下归处了。

早在几年前父亲就住过一次院,动过手术。我从北京赶到太原去看望,心里一阵悲凉。长期远离父母,实际上我无言以对。父亲对我的现状也一直很担心。尤其,这次,与弥留之际的父亲说话,也是视频电话。父亲从床上抬起头,问我,兵兵,你回来了啦?我一时间无地自容,只说了三两句话,让他吃点鸡蛋羹。然后,父亲转头看看妹妹,不愿意和我说话了——其实,也是病重无力说太多的话,而就在前一晚上,父亲对弟弟妹妹嚷着要给我打电话。我有些走神,一直在想着父亲的还在老院子放杂物小屋里的那辆加重旧自行车。疫情期间,无法赶上见到父亲最后一面,悲乎!痛乎! 临近清明节的早上,父亲和我通话时也只说了三两句话,一下子就呼吸不上来了。仅仅过了两日,父亲就这样悄然地走了。——也就是说,永远地走了,我永远没有父亲了。至此,父亲让我觉得人生的路已关闭上了那半扇来处的门,而归处的门则又眼看着更进了一步。只恨太匆匆,只剩梦归处。 这种时候,我还能说什么。无言。奶奶、二弟和父亲,都先后一一地走了。而父亲的那辆深黑颜色的加重旧自行车,应该还停留在老宅对过那间幽暗的小杂屋里吧?我想,人生中,即便有这种割不断的血亲,但也会在生死离别面前撕裂得鲜血淋漓,或如一张风雨飘摇中的薄薄的白纸,随风飘散,无影无踪。一时间,黑夜里,顿觉悲凉,四顾无人,手里卷着一刀烧纸,在湖边,还有一缕烟火缭绕的香。而这一切,确乎只是一个即时转换的过程。我们无法留住现实中看不见的时间。人生按不下暂停键,也并没有这个暂停键——所有的人,都是代代轮回中的一分子,从出生到离开的脚步,也就是人类时间的百年过客而已。一粒微尘而已。当你伸出手去,却是什么也没抓住。一片虚空苍凉。李白曾曰:“夫天地者万物之逆旅也,光阴者百代之过客也。” 对于浩瀚的宇宙来说,百年人生过客——甚或整个人类历史或都只是弹指一挥间而已。可是,这个我的眼前即时发生的离别瞬间所留下的却是某种生命情感的永恒。而这个时候,生命过程里的所有苦痛和挣扎,都凝聚在与父亲作别时的这个沉寂在记忆最深处的定格画面里了。一切就在这不经意间让我看到——也亲身体会到这种无法形容的痛切感觉。 清明节冷然的风里,我想对远去的父亲最后说一句:爸爸,让我再叫您一声亲爱的爸爸吧。您一路走好。

作者简介:李迎兵,笔名吕梁、毛毛。山西吕梁人。中国作家协会会员,多年担任鲁迅文学院辅导教师,首届张爱玲文学奖获得者。著有小说集《温柔地带》,长篇小说《雨中的奔跑》、《校园情报快递》,中篇小说《抱得美人归》,长篇评论《浅谈小说创作》,另有两部评点集,共计200余万字。

(编辑:红云) |