西北大学校园

五岳寻仙不辞远,一生好入名山游(中国画) □戴敦邦

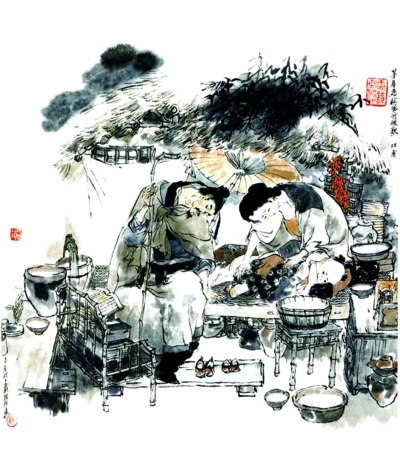

茅屋为秋风所破歌(中国画) □戴敦邦 正如一切历史都是当代史,一切文学经典也都是当代经典。经典的魅力之光,如何能穿越时空,照进现实?在西北大学的一堂古典文学讨论课上,师生们对于李白、杜甫这两位大诗人经典诗篇的当代阐释,或许能为我们提供一些启示。 李浩(西北大学文学院教授):我们今天讨论课的主题是:李杜诗篇及其当代价值。课前已经布置大家围绕讨论话题细读李杜作品集,刚好最近各方面都在谈经典阅读,我们以李杜作品为细读研讨对象,也算是对此热点的一个回应。现在大家根据自己的阅读感受开始发言。 胡永杰(西北大学古代文学专业博士生):李白、杜甫的杰出成就是在学习、继承前代优秀文学、文化经验与成就的基础上取得的,对我们当下如何正确对待经典文化极具启示,可以说,没有对传统文化的广泛阅读、吸收与借鉴,就没有这两位在世界文化之林展示中华文化魅力的文学伟人。 李白曾说过:“颇尝览千载,观百家”,“五岁诵六甲,十岁观百家。轩辕以来,颇得闻矣。常横经籍书,制作不倦”,“十五观奇书,作赋凌相 如”。杜甫也说过:“读书破万卷,下笔如有神”“不薄今人爱古人,清词丽句必为邻”“别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师”“窃攀屈宋宜方驾”“颇学阴何苦用 心”,不仅自己努力践行,还教导他的儿子要“熟精文选理”。 可见二人都是在熟读传统经典方面下过一番苦功的,有着广泛学习借鉴文化传统和文学经验的自觉意识。李白和杜甫的精神世界都以儒家的淑世情怀 为主,对国家、天下具有强烈的责任感,胸怀建功立业的政治抱负。李白志在“申管晏之谈,谋帝王之术……使寰区大定,海县清一”,杜甫则怀抱“致君尧舜上, 再使风俗淳”的理想,这都是儒家思想的体现。他们同时也对道家、道教、佛教思想有程度不同的兴趣,其思想体系呈现出儒释道三家互补的格局,这也是汉魏六朝 以来中国士人思想构成的主要趋势。 就诗歌而言,他们对传统的继承与借鉴也有很多不同。李白是蜀人,他对那里的文学先贤及其传统就继承得多一些。他说过“余小时,大人令诵《子 虚赋》,私心慕之”。他的诗作中那种意气飞扬、笼括天地的精神,是有司马相如等蜀人所有的豪放雄奇的审美精神的。蜀地比较偏远封闭,受六朝文学濡染较浅, 所以李白文学思想在自由独立中又有些保守复古的特点,他提倡《诗经》的大雅精神,认为“自从建安来,绮丽不足珍”,对六朝以来文学的一些新的成就和经验不 太能理解和接受。杜甫继承的是主流的文学传统,他十分注重“熟精文选理”,这是作为文化最发达地区的中原一带的主要潮流。所以他对六朝、对初盛唐的诗歌经 验与传统采取兼容并蓄的态度。 李小奇(古代文学专业博士生):李杜谱就的经典华章是广泛汲取传统文化营养开出的诗国奇葩,华夏文明源 远流长,文化积淀深重厚实,热爱本民族的优秀文化并将它发扬到极致,是李杜在唐代为我们树立的标杆,他们将汉语运用到炉火纯青的地步,激励后人薪火相传, 继续开掘、继承、发扬宝贵的文化遗产,再创民族文化的新辉煌。 贾晓峰(古代文学专业博士生):李杜诗歌表现的强烈的忧国忧民情怀,也是中华民族的精神财富,永远存留在民族的记忆中。 李杜诗歌都深刻反映出百姓的苦难。李白《丁督护歌》写了拖船民夫之苦:“水浊不可饮,壶浆半成土。”《古风》其十四写边兵之苦:“不见征戍 儿,岂知关山苦。李牧今不在,边人饲豺虎。”《宿五松山下荀媪家》写了百姓生活之艰辛:“田家秋作苦,邻女夜舂寒。”杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字》有 直接描写民众疾苦的诗句:“彤庭所分帛,本自寒女出。鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。”在他从洛阳到华州途中作的“三吏三别”,充分表现了安史之乱期间普通民众 的艰辛生活。《茅屋为秋风所破歌》“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,更是把他的仁恕精神表达到极致。 李杜诗歌表现了对国事的担忧。“安史之乱”前夕,两人都为国势深深忧虑。杜甫在《同诸公登慈恩寺塔》一诗中写道:“秦山忽破碎,泾渭不可 求。俯视但一气,焉能辨皇州”,表达出深沉的忧患之情。李白更是在北行幽燕之地中切身体会到形势的严峻,在《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良 宰》写道:“十月到幽州,戈鋋若罗星。君王弃北海,扫地借长鲸。呼吸走百川,燕然可摧倾。心知不得语,却欲栖蓬瀛。”表现“安史之乱”给国家和民众带来极 大的灾难。杜甫对“安史之乱”有更痛彻心扉的体认,有更深厚的忧患感。如他在《北征》中大段论述对国事的忧虑,在《悲陈陶》《悲青坂》中对战事的失利痛心 不已。即使是平叛形势大好的情况下,像《洗兵马》中仍有“攀龙附凤势莫当,天下尽化为侯王”的忧虑。“向来忧国泪,寂寞洒衣巾”,厚重的忧国忧民情怀,使 他成为了一个民族情感的精神符号。 李杜诗歌中的忧患意识,能让我们穿梭时空,回到那个动荡的时代,在追忆中品味历史的复杂和人间的真情。同时,他们的忧国忧民情怀引起后人的 不断回响,王安石《杜甫画像》中就称“宁令吾庐独破受冻死,不忍四海赤子寒飕飗”“推公之心古亦少,愿起公死从之游”。即使在千百年后的今天,仍能激起我 们心底的涟漪,让我们在他们诗意的表达中体会到文学史的温度,唤起我们民族心理结构中的仁恕精神。恤民的情怀往往会转化为对国事的忧虑。李杜对国事的深切 关怀,成为后人的一个标杆。每当民族危难之际,杜诗常为人们所念起。文天祥囚禁元大都后,曾集杜诗。抗日战争胜利时,在重庆的柳亚子等人高声齐唱《闻官军 收河南河北》。他们诗歌中蕴含的爱国情怀的影响力代代相传,生生不息。 (编辑:admin) |