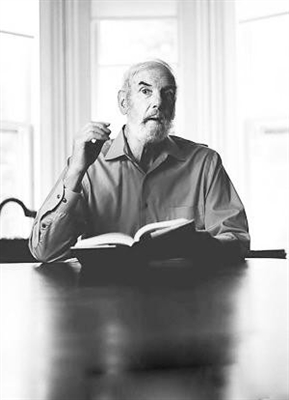

史景迁来华,无疑是今年文化界最热闹的新闻之一。史氏此次东来,主要为宣传《曹寅与康熙》《胡若望的疑问》《改变中国》三本著作的新译中文版。由于万科集团出资1000万元人民币资助,史氏得以在北京、西安、成都、上海四地高校巡回演讲,出席各种公共活动。史景迁的每场演讲,都是被人群裹挟着入场,听者几无立锥之地,甚至有人从广西专程来京,只为“在人群中看史景迁一眼”。网络说,史氏受欢迎表明,这个时代人们对知识的热情,已经转向对知识明星的热情。此语着实不假,西方治中国学者夥矣,但影响只限于专业领域,能够如日中天、名利双收,在中国拥有明星般待遇的,当代仅有史景迁一人。 应该承认,史景迁作为美国的“汉学三杰”,并非浪得虚名。史景迁有史料,而且很多都是从各处图书馆档案馆挖来的一手资料,写文章密密加注,这一点相对于任何历史学家都不逊色(当然,这也要归功于他在耶鲁的御用团队,专门负责为他收集各种资料)。史景迁也有文笔,他有一种能力将枯燥生涩的史料酝酿发酵,变成一个个鲜活生动的故事。在史学的通俗化、大众化方面,史景迁有他的不可替代之功。不过,受欢迎未必就等于“水平高”或“最好的”。史景迁的作品,当然远远比所谓《明朝那些事儿》之类的读物,或各种历史剧靠谱,但如果将其抬到很高的程度,甚至奉为经典,则完全不必。 一 史景迁的所有作品,可以简单以三个字概括:说故事。如史景迁的弟子所言,无论是古希腊的希罗多德,还是中国的司马迁,擅长的都是说故事。近代的史学家受兰克学派影响,以考辨史实为历史研究的主要任务,将历史搞成了短钉碎末的考证之学,其后主流学风又转向以“观点”和“问题意识”为主导的探讨,将历史研究变成意识形态斗争的场域。史景迁则是继承了从太史公以降说故事的伟大传统,并将说故事的本领发挥到极致。然而,说故事并不是讲评书,至少应该严守史学的某些底线和标准,否则便成了非小说非历史的四不像,不伦不类。 《康熙:一位君主的内心世界》,便是由史景迁越俎代庖地为康熙代言,可算是一本《康熙口述自传》。然而,这部《自传》虽然有一定的文本依据,但基本都是主观的想象,而不同于史学意义上的“思想史”或“心态史”。因为后者虽然也是研究传主的思想,探究其心态,但主要是站在旁观者的角度,以文本分析为主,根据材料得出结论,有一分证据说一分话。然而,史景迁这种完全为传主代言的做法,彻底模糊了作者和传主的界限,将书写成一部历史小说。因此汪荣祖评价道:“史景迁以小说家的手法写康熙自传,揣摩人心,剖析复杂的性格,勾勒出别开生面的康熙自画像,自有其文学性的效果。但他毕竟仍然是学院中人,需要遵守史家求真的原则,以史料为写作基础。” 《王氏之死》也是如此,本书的主人公是一个山东郯城的小人物王氏。这样一个小人物,正史永远没有兴趣记录,史景迁却独具慧眼,透过王氏死亡的个案,展现出明清时期中国农村劳苦大众的生活状态和思想形态,的确独具匠心。然而,对于这样一个本来不需要运用想象来操作的题目,史景迁却不惜笔墨地进行想象,用一种所谓蒙太奇式的方法重建王氏去世之前的心绪,使得现实和梦幻交错。这种做法未免太离谱。讲故事本身并没有错,但史景迁没能遵守讲故事的界限。如果史学都可以通过这样的想象来创作,那么研究者不必去搜寻一手资料,遇到困难时只要充分发挥想象,便可编织起支离破碎的历史之网。如果可以这样写史,史学的客观标准何在?何况,每个人对历史的认识和理解都不相同,如何能保证这种想象的真实性和客观性? 很多时候,史景迁貌似在说故事,实际是在抄故事。比如《胡若望的疑问》,根据当事人传教士的回忆记录,重现了一个大清子民胡若望在法国的活动。他运用这些档案时缺乏考证,基本是将当事人的说法叙述一遍。然而,当事人出于为自己辩护,会很自然地大书特书胡若望的疯狂和不可理喻。史景迁津津乐道的,也是这种堂·吉诃德式的疯狂和不可理喻。真正的胡若望到底是什么样的?虽然没有其他旁证,但起码要对这些档案进行一定的考证,搞清楚哪些是胡若望的真实情况,哪些是不实之词。然而这样的工作几乎没有。至于讲张岱生平的《前朝梦忆》,虽然其中也有大量关于晚明中国社会的历史知识,但基本是张岱著作《陶庵梦忆》 全书的摘抄和翻译版(已有学者指出其中存在大量翻译错误)。因为张岱的生活经历没有什么有趣的地方,全书也显得极为无趣。 二 实际上,真正高明的历史学家不能只会说故事。如果以此为标准并津津乐道,那么其水平基本停留在“评书艺人”的层次,只是故事稍微比说书的靠谱一点而已。历史写作不应只是说清了这个故事,还应该给人以思考,让读者看到某种史家的智慧和洞见。就如钱穆的《国史大纲》、陈旭麓的《近代中国的新陈代谢》,都能反映出作者的洞见和深刻,这种深刻往往比历史本身更有魅力。然而,史景迁及其弟子未必会这样认为,他们认为这是臧否人物,拘泥于中国旧史学中的“史德”,是带有某种立场的写作,将会损害写史的客观性。史景迁所受的现代西方史学训练,使其不会因一己的偏私损害历史的大公云云。这倒是一种很讨巧的说法,然而从事实来看,史景迁未必是拒绝臧否,而可能是无力评价。 以《太平天国》为例,虽然情节紧凑,语言精彩,但只是从头到尾叙述清楚了太平天国的历史,但因为没有见解和评价,读完没能给人留下任何深思,只记得各种荒诞和热闹。实际上,史景迁对太平天国并非没有评价,而是评价得很幼稚。他在《追寻近代中国》中认为,太平天国的失败最主要的原因是确立了集体领导,即洪秀全没有形成中央权威,手下诸臣争权夺利。其他原因还有:没有获得西洋人的同情、没有唤起人们的反满情绪等等。然而,只要稍有历史常识的人都知道,太平天国的失败,主要是其仍然延续了与满清一样的专制统治(甚至更加落后),没有一套先进的治国理念,也没有提出什么可以代替清王朝的政治方案。这看似是教科书上的套话和老生常谈,却仍比史景迁的认识更深刻。 (编辑:admin) |