|

南方周末:以前你也写过很多电视剧音乐。 刘欢:我做的电视剧音乐真的不多,就是巧,大家都听着了。最早从《北京人在纽约》开始,那之后基本上三四年,我每年就做一部电视剧,《东边日出西边雨》到《胡雪岩》。也很累就扔了,不再做那个,后来找得非写不可就写首歌。到《甄嬛传》,郑晓龙导演跟我这么多年交情,跑来找我,前前后后干了差不多五个月,其实真正写歌写音乐也就十来天,但做后期,包括看初剪、复剪,然后对着最终版贴音乐,花了不少功夫。除了写歌还写了好几十条音乐。其实也算吸取教训吧——因为以前没参与后期留下了太多遗憾。虽然《甄嬛传》音乐编辑方面导演最终还是有改动,但我至少不会再因自己没尽责而后悔。我这人要不然不接这个事,接了亲自在后面盯着,哪个位置上哪个音乐,七十多集你光看一遍就得多久?搞得太辛苦了。

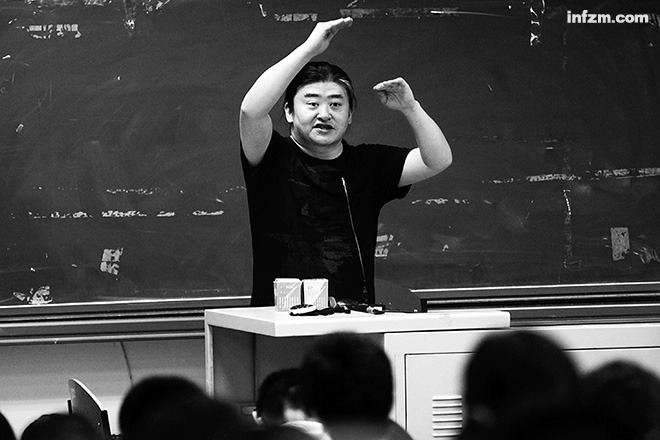

刘欢在课堂上教授音乐,这是他现在雷打不动的首要事业。 (CFP/图) 耳朵要去听音乐,而不是听人家讲音乐 南方周末:你在“好歌曲”宣传片里说,音乐很大,我们很小。我想是你的心里话,有一种敬畏的东西在里面。 刘欢:这是真实想法,这么多年我做东西做得不多,但是我听的东西不少,再加上现在教音乐史。你听了那么伟大的东西,再去了解做出这些伟大作品的创作者,你就知道那个高度是你永远无法企及的,有的时候甚至会很颓,算了,我们不要干了。那是一个特别让我们仰视的音乐,我们现在就是傻呵呵地在下面做一点点而已。 南方周末:特别沮丧、绝望的时候,你怎么调整? 刘欢:没有什么办法,今天算了,第二天还是要干活。你不能不工作,还是要做事情。 南方周末:你在学校讲授《西方音乐史》,会不会对这些西方的音乐家排座次,跟传统的不太一样,有你自己的偏好。 刘欢:当然会,而且会经常变。过几年你的认识不一样了。有的调整调整最后又调整回去了。开始的时候大家就觉得贝多芬是至高无上的大神,然后听了很多19世纪末以后的东西,你就会把他当作整体当中的精神磐石放在那儿。但到后来包括印象派以后的一些作曲家,是在雕琢一些小的零星的东西,往往更引人入胜,更有意思,假如碰到一些手段高妙的大师,像拉威尔(法国作曲家莫里斯·拉威尔)这样的人,他的东西不得了,你就觉得贝多芬好像有点捶胸顿足。 再过些年你一路听到先锋派,听到各种拿电脑算出来的音乐,再回去听到贝多芬,包括他的第五第六(交响曲)又会不一样。你会再把他当作精神磐石,很细地去分析他的小主题下行三度,一个大三,一个小三,这么一个小砖头,就把后面的大结构给支撑得那么完整。这个东西不得了,要不怎么讲它是交响曲中的交响曲,它是有道理的。有两三年我听特别早期的东西,巴洛克以前的中古的作品。这一两年我更喜欢像先锋派刚形成的大探索的那个时期,因为它色彩多了,又不是那么邪乎。现代派不是在写音,他是在算音。 南方周末:可不可以说你是一个书斋型的作曲家? 刘欢:对一些歌,对歌手的认识,我跟很多乐评的想法都不一样。“好歌曲”里面赵雷那首歌是我一个人选的,那歌词写得太好了,等于画了一个自己的梦,又实现不了,要求很低的一个梦,特别楚楚动人。曲又不是过去高晓松时候的那种民谣,有变化的,我真的觉得那是好歌。我看东西是从这种角度出发的。 上课的时候,我给学生讲时代,当时的社会环境、文化环境,然后讲音乐家一辈子大概是怎么过的。具体到音乐这个环节上,我一直告诉我的学生,你要靠耳朵去听,你不能靠人家讲音乐的故事,讲音乐的故事那就不需要音乐家。别弄太多附加的东西,恨不得把音乐写成一段散文,那是瞎扯。 “我有段时间拧巴了半年多” 南方周末:你喜欢的音乐类型有哪些?限你选5个。 刘欢:还是首选古典,这一段时间我听得比较多的是哥特金属,然后就是爵士,再往下就是彻头彻尾音响化的极端电子、中国的古曲…… 南方周末:你有没有自己特别想写,但是大家又不太知道的,或者还没有发表的东西? 刘欢:有很多。基本上还是写歌曲,有这种东西,我也一直想做,但是我又想摆在那种很四平八稳的心态下,不想把自个儿弄得那么狼狈。一天到晚这事那事,得不了那么一大段时间,我老也没做成。现在年龄也大了,能少干点事就少干点事,自在一点,反而有可能做点事。 今年“好歌曲”结束之后的5月份,我原来一直想做一个现场演出,想把中国和欧洲的经典爵士化一下。有些东西气儿是合的,我也是很偶然之间发现好几个东西可以这么干,包括歌剧的东西,包括中国过去的经典,甚至民歌,用比较轻松的方式传达出来。但是我想先别搞音乐会,先把唱片做出来,现场演奏起来更有根据,大家玩得轻松一点。 还有一些别的音乐方面的想法,一些歌,包括“好歌曲”最后忽然要求导师有一首歌在里面,那首歌真的就是那个礼拜写出来的。我录完节目回北京,《夜》就是写的我的一个特简单的夜晚。我经常睡不着觉,然后喝点酒不停地听唱片,忽然听到这个想起那个,一路好几个小时很快过去。那首歌的歌词其实就是大多我听的唱片,直接把那些歌的名字搁在歌词里,也挺好玩的。 但是我的很多音乐想法是基于音乐形式本身的,不是说某种生活触动。我生活没什么触动,太平稳了,我这么多年运气很好,从结婚了老婆孩子,一路很顺溜。我所有的想法都是在音乐本身上。 南方周末:年龄大了,音乐创作会有很大的改变吗? 刘欢:是这样,我甚至不惜会有一段时间不出东西,在调整整个的习惯。我是半路出家,19岁才摸到钢琴,很容易在一段时间形成一种自己的习惯,一上手弹就是这套,你写歌的套路还是这套。这就坏了,弄得你想不像自己也不行,手往琴上一放那套就来了。 我有一段拧巴了半年多,故意让自己乱弹琴,为了把手上的习惯打破。头三五个月真的瞎了,弄得琴也不会弹了,歌也不会唱了,但是我觉得这是必须的。过得这一阵,又调整出另外一套习惯来,然后你就又可以再进行一段时间。作品出来就是不一样。可能过一段又不好,又要调整。 (编辑:admin) |