哭墙,以色列人的圣殿仅剩下这段遗址。即使发生袭击事件,仍有大批游客前来。事实上自2006年以来,就未再有游客被误伤的报道。 (南方周末记者王轶庶/图) 耶路撒冷城市中心,犹太人生活区,以色列总统府和总理府隔街相望。哭墙、穆斯林、中东问题,抑或最近一个月以色列政府新批准在东耶路撒冷新建犹太人定居点问题,似乎都跟这里没有关联。以色列总统府不如它的邻居家显眼,总理府侧门有一条小路,直穿而过,通向耶路撒冷最大的生活市场。 早上七点,耶路撒冷,位于城市中心的总理府街区几无行人。偶尔,寥寥老者消失在街角尽头。步速飞快的男性,是犹太教拉比。他们戴着黑色沿帽,穿着黑色外套,白色衬衣,腰间系着由631根织物编成的六芒星旗,除了黑白,身上没有第三种颜色。拉比是犹太教里的“智者”,他们熟知犹太教典籍,解答犹太人的宗教和生活问题,他们甚至还是某一领域的卓越人士。

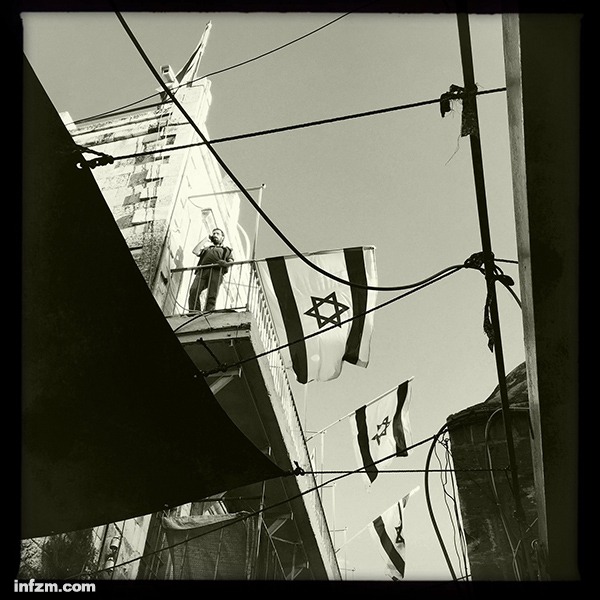

一名以色列警察正在耶路撒冷老城区高处巡逻。 (南方周末记者王轶庶/图) 他们也许并不是真正的拉比,只是正统犹太人。整个耶路撒冷还在沉睡,他们走进散落在耶路撒冷的一千多间犹太会堂,从早晨的祈祷开始,在谨遵宗教戒律的生活中度过一天。 哭墙的祈祷也开始了。犹太拉比用希伯来文诵读着《旧约》,失声恸哭;女教徒裹着头巾,额头抵着西墙,捧着经书祈祷、抽泣,甚至亲吻墙面。1948年以色列复国,流亡了近2000年的犹太人回到了耶路撒冷。宗教迫害、生活艰辛、二战中遭大规模屠杀……所有这些理由,足以让西墙的哭声从早到晚,啜泣不止。 而整个耶路撒冷旧城还睡意朦胧。纵横在哭墙四周的阿拉伯街市,处于白天中最安静的时段,没有商铺开张,没有游客云集,紧闭的店铺门上挂着成打的阿拉伯饼。它们用彩色塑料袋装着,刚出炉的热气让袋子内壁挂满雾水。

耶路撒冷哭墙总是有大批人参观。 (南方周末记者王轶庶/图) 待太阳向着中天升去,阿拉伯街市全然切换成另外一番场景。阿拉伯商人坐在店铺门口无声张望或者热情叫卖;从世界各地来的基督教徒循着两千年前耶稣受难的苦路,一站一站重走,在每一站停下来唱诵《圣经》。 更加虔诚的基督教徒背负着“耶稣受难时的十字架”从同一条“苦路”上经过,阿拉伯人根本不会眨眼睛,每天在街市上扮演耶稣的乌克兰青年靠着和游客拍照营生,他们之间有什么区别?庞杂的游客、少量的犹太人和基督教徒穿梭在一起,让阿拉伯街市显得特别熙攘嘈杂。

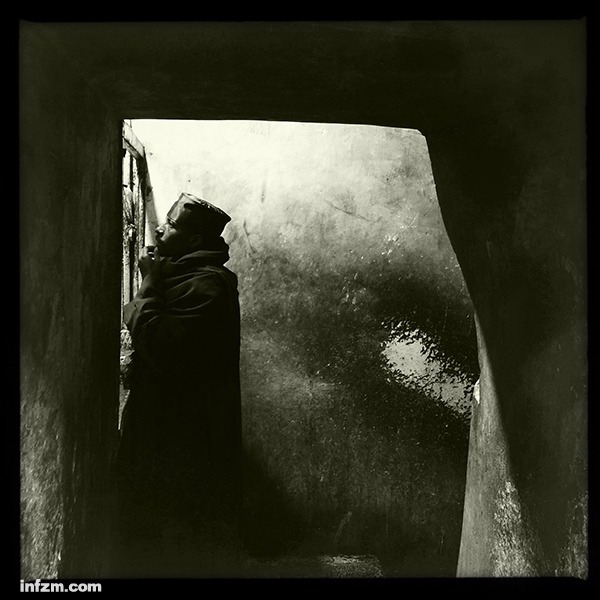

耶稣圣墓教堂,一名信徒正在祈祷。 (南方周末记者王轶庶/图) 雅法门口的老城地图已经被游客戳戳点点,辨识不清。游客和阿拉伯商人在这上面的蜿蜒街市里讨价还价,买卖来自中国义乌、印度或者用英文标着各种产地和以色列谢克价格的货物;基督教徒追寻着有关耶稣的一切,像是在做一个虔诚而历久弥新的梦。 阿拉伯商铺楼顶上插着的几面旗子换成了以色列国旗,就在这几天。一周之前,它们还是穆斯林星月旗。楼顶上的人在旗子的摇曳中面容模糊,无法确认这样的变化和在这片阿拉伯区来来往往的犹太人有什么关系。可以确定的是,此时此刻,身处半个世纪以来被联合国提及最多的城市之一“耶路撒冷”,对周遭的感知力变得格外敏感。它每天都微妙地影响着中东地区甚至整个世界的政治和经济格局,而尽管如此,没有任何人知道它该何去何从。

耶路撒冷的货币兑换点。 (南方周末记者王轶庶/图) 耶路撒冷旧城的历史超过了4000年。中国姑娘Nina是它的新居民。Nina来自河南开封,6年前,她来到以色列,在希伯来大学学习,成为犹太教徒,加入以色列国籍。Nina对这里的印象来自小时候身边会出现一些外国人。犹太教笃信,“只有全部犹太人回到以色列,神弥赛亚才会来临”。Nina是被从中国召唤回来的犹太人,她家拥有几百年历史的家谱上记载,Nina的犹太人祖先在12世纪左右来到中国宋朝经商。Nina生活在耶路撒冷郊区的一个犹太人定居点。精通希伯来语的她是当地小有名气的导游。Nina每周完成一个从耶路撒冷、特拉维夫、死海、耶路撒冷的工作路程。中国游客带来的四川火锅料、干香菇可以让她欣喜若狂。每逢周末的犹太教安息日里,她会尽量避免工作,并遵守一些犹太教习俗。

每天都有大批信徒重走传说是当年耶稣背负十字架所走的“苦路” (南方周末记者王轶庶/图) 英国小说家萨默赛特·毛姆曾经这样说:“任何一把剃刀都自有哲学”。也许3000年,也许2000年,也许1000年,狭长的阿拉伯街市路面的每一块阶石必定攒够了哲学。它们在经年累月的打磨中已经变得油光水滑,每一块都能诉说“一千零一夜”的故事。早起的阿拉伯少年在青石台阶上用手推车运送煤气罐,一台小推车,装上近十个及人高的煤气罐,三个少年用手推扶。他们表情严肃,张着满力,一步一步挪进,这样的早晨他们已经重复了很多遍。看到有相机迎面端起,他们极快地遮住面部,说着“No Photo”,“No Photo”。

|

(编辑:admin)

(编辑:admin)