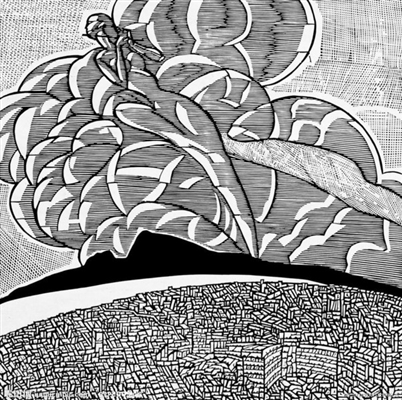

《老生》借说唱人的讲史颇具耐心,绵延百年,但仍摆脱不了“老生常谈”的意思,并没有提供太多值得称道的内容。涉及人物不下数十上百,但极少有角色留下印象。 一 求变,是如今的贾平凹念兹在兹的问题。非如此,于他这样的小说家而言,多一部书少一部书不会有多大意义。变,自然可归结为形式与内容两端,我们于距今最近的长篇小说《古炉》和《带灯》中均不妨辨析之,而勤奋如贾平凹又迅捷完成了新作《老生》,实令人惊愕其“坐家”之职业精神。短短一年多即有新作品问世,表明贾平凹必是有了新的想法,不吐不快,有想表现的内容,有合适的表述形式,《老生》的出炉方顺理成章。“能想的能讲的已差不多都写在了我以往的书里,而不愿想不愿讲的,到我年龄花甲了,却怎能不想不讲啊?!”有如此的初衷便有了这般的《老生》,而我们,还是看看贾平凹讲得如之何罢。 《老生》的纵深感,是贾平凹以前几未达到的。以往的作品,或直面当下,或回首历史,多跨越若干年或数十年,而《老生》直接逾越百年,联结起多个重要的历史阶段,铺展开“囫囵”的现代史,野心不可谓不大。再之,贾平凹写厚书的习惯,识者皆知,许多长篇动辄三五十万言,而到了诉说年数最多的《老生》,反而约束在二十余万字内,不免令人讶异。若说求变,贾平凹自言这是一次对“民间写史”的尝试,固然我们可以从他之前的写作中寻到一二,如《古炉》,以一瘦弱少年“狗尿苔”为线写秦岭中的乡村文革史,未尝不是民间写史,但以《老生》的时代纵深感,自然是准备已久的有意为之,此“变”,不虚矣。 在写作手法上的“变”,端在贾平凹于《老生》中基本放弃了操练稔熟的散点透视的方法。散点透视由中国画技巧移植而来,这种方法不再着重于所谓典型环境中的典型人物,而是沉潜于生活流中,捕捉无数个点,不追求精巧,而是显现朴拙、混沌之态。且传统意义上的主人公已然消失,更多类似于穿线、串场人物,散点之铺展密密匝匝,令人叹为观止。自《废都》始尝试,《秦腔》集大成,《古炉》延续之,《带灯》有所变换,但仍部分使用。而《老生》,虽有穿线人物———唱丧歌的职业说唱人老生,但各个故事的叙述已然很常规,呈全知视角,大致为焦点透视,不再分为无数个散点了。这其中的缘由,可能是近百年的历史分为四个阶段四个故事来讲述,各自为政,基本不相连,或更适合“聚焦”来讲吧。 还有一个极重要的特征,即古籍《山海经》的引入。“《山海经》是我近几年喜欢读的一本书,它写尽着地理,一座山一座山地写,一条水一条水地写,写各方山水里的飞禽走兽树木花草,却写出了整个中国。”这几乎是贾平凹写出《老生》的灵感所在。全书四个主干故事之间,穿插着许多《山海经》的原文及虚拟问答,贾平凹加入这些或想形成一种比照,“《山海经》是写了所经历过的山与水,《老生》的往事都是我所见所闻所经历的”。贾平凹对小说结构时时有新想法,如上一部作品《带灯》,以数十封书信“夹”入全书,对阅读构成一种“拦阻”,却又在情节上有着微妙的联系。如今《山海经》的引入,自然是贾平凹求变的一次新尝试。 二 谈了贾平凹的“变”,可再转引有论者所讲此书的好处: “《老生》中的老城村、棋盘村、当归村的故事,延续的正是他近些年来一以贯之的人文情怀。在‘老生常谈’里面所包含的却是贾平凹不变的目标和文学坚守。《老生》又一次告诉我们,真正的文学永远与现实中的痛苦和不幸联系在一起,作家应与他的时代和人民同生死、共命运。” 这些说法,自然是不错的,贾平凹的文学品位及追求本来就在那里,不会忽而变形到扭曲或消失的地步,因之,“坚守”云云,不过是老生常谈。我还是避开“常谈”,略略讲讲自己的一些“苛求”罢。 《老生》讲述百多年的历史,跨越各个风云变幻的时代,涉及人众不下数十上百,可读完之后,似极少有角色、形象在脑中跳脱出来,这是个大遗憾。贾平凹以往的小说,勿管如何取材、何种手法,人物之塑造总是有其特出之处的,如《废都》之庄之蝶,《秦腔》之西夏,《高兴》之高兴,《古炉》之狗尿苔,《带灯》之带灯,均予观者如琢如刻之感,即使许久之后情节模糊了,人物却还宛然目前(当然,这也是传统的优秀长篇小说所要完成的基本任务)。此中的缘由,或因《老生》分为四个段落,四个故事分散来开,无甚相关,这一故事开始,人物活动其间,下一故事讲起,前次角色基本消失,另起一班人马,也就是说以事为主,对人物形象的塑造未免不利。虽有一说唱人老生贯穿始终,但他终究只是走场人物,戏份并非着重其身,更似莎氏戏剧中的小丑、弄臣等引线及旁白角色。 贾平凹说他要尝试一次“民间写史”,史是由事与人构成,但还是偏于前者的。小说固然可以有写史的野心,不过因两者在文体上的本质区别,所以必须平衡好其内在的机理。以贾平凹这样的斫轮老手,自然不可能将笔下的角色当成提线木偶,我们可以看到,在各局部的人物塑造中,不乏神采之处,然而归结到全书,未免事大于人,有了转瞬即逝、面目模糊之感也就不足为奇。在一次访谈中,贾平凹说,“历史地、长远地看问题时,人就特别渺小。乘坐飞机时,看到山川地貌,你会觉得人太小了,太可怜了”,他本来是想讲观察历史要有全局观,但我们似亦可看出其中角色塑造之模糊感的缘由所在。 再有极重要的,是对史的讲述上。贾平凹说:“在灰腾腾的烟雾里,记忆我所知道的百多十年,时代风云激荡,社会几经转型,战争,动乱,灾荒,革命,运动,改革,在为了活得温饱,活得安生,活出人样,我的爷爷做了什么,我的父亲做了什么,故乡人都做了什么,我和我的儿孙又做了什么,哪些是荣光体面,哪些是龌龊罪过?太多的变数呵……”《老生》中分了四个阶段,闹革命时期、土改时期、“文革”前后、改革开放之后,几乎涵盖了整个现代史的时段。应该说,故事娓娓道来,有着很强的可读性,而是否独擅胜场,关键是要看给我们带来的有何新的东西,而在这一点上,可稍辨析一下。 (编辑:admin) |