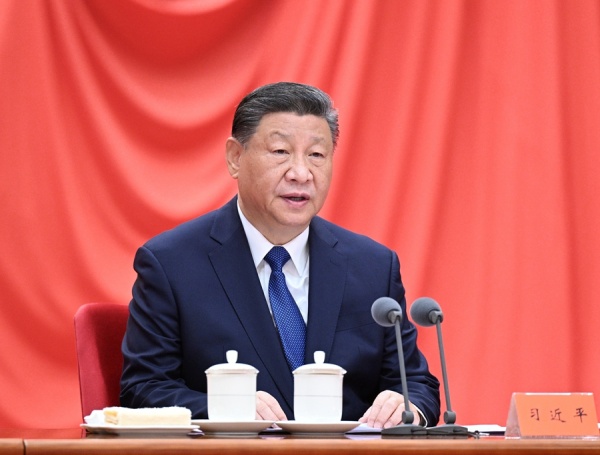

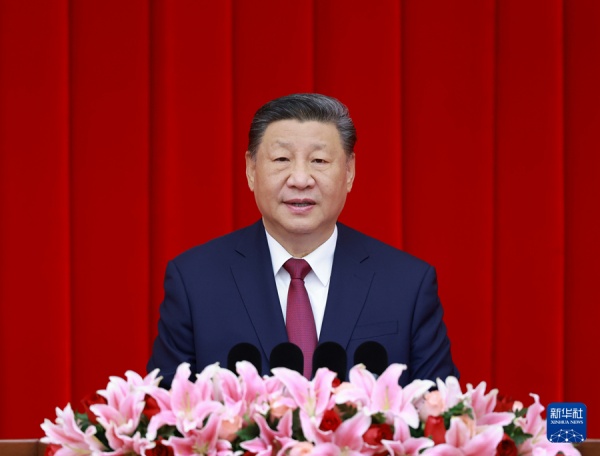

联合国原秘书长安南说,志愿精神的核心是服务、团结的理想和共同使这个世界变得更加美好的信念。所以,志愿精神就是理想和信念,说到底就是信仰。 那么信仰有什么用呢?安南说,就是服务、团结,使世界变得更加美好。 一本红军后代刘江波的《信仰的追问》告诉我们这两个字背后承载着多少追求、多少牺牲、多少梦想、多少希望。 刘江波,一个红六军团老号手的后代。拿破仑说,军号是战争的灵魂。一把小小的军号调动千军万马,像掀天揭地的巨浪扑向敌人的阵地,那排山倒海、摧枯拉朽的阵势,是刘江波父亲一生最引以为豪的。但是在战场上,号手和旗手最容易牺牲,因为为了让更多士兵看见旗帜、听见号音,号手和旗手都必须站在最高处。所以,刘江波的父亲在长征期间曾三次负伤,每一次都命悬一线,每一次都奇迹般生还。那是因为,在长期机动作战、异常艰苦的环境里,红二、六军团上至军团长贺龙、党代表任弼时,下至师团长、营连长,总是尽一切可能把轻伤员带上。 “每一种牺牲都永恒,每一种奉献都高尚,每一座无名墓碑都应当高耸于我们的内心。”刘江波的这本《信仰的追问》不到十万字,写了一年多,由12篇小文章集结而成。每一篇文章,都是她沿着父亲和父辈们的足迹行走,都是她沿着父亲和父辈们的足迹追问,探寻生命的意义,考问灵魂的住所。父亲,以及像父亲一样的共产党人贺敏学、郭化若、唐凯、彭湃、陈树湘、三个女红军等等,有的人我们听过,有的人我们没有听过,都在刘江波的讲述下重新站起来了,站起来的还有他们的故事里饱蘸着的两个字——信仰。 其实,信仰多么具体,在革命战争年代,信仰就是斗争、革命、流血、牺牲,为争取国家独立民族解放抛头颅洒热血。在今天的和平年代,信仰就是奋斗、改革、奉献、志愿,为国家富强、人民幸福、社会和谐努力进取。 现在,在各种文章、图书、影视剧中,我们从来不缺少革命战争题材的作品,可贵的是《信仰的追问》不仅以一个红军后代的视角讲述了父辈们永远值得我们纪念的故事和精神,更重要的是唤起了我们心灵深处久违的信仰,以及更重要的追问。 《信仰的追问》激活了我的记忆,尽管我的记忆都来自于书本,但是合上书本,我们如何信仰呢? 贺龙元帅之女贺晓明在《信仰的追问》作品研讨会上说,信仰其实很简单,就是为人民服务。陈云老前辈说,如果共产党不讲为人民服务,那么共产党就没存在的必要了,一切工作应该向为人民服务看齐,讲信仰就是要奉献,就是要助人为乐、做志愿者。 去年12月5日,在中国青年志愿者行动实施20周年暨第二十八个国际志愿者日之际,习近平总书记给华中农业大学“本禹志愿服务队”回信,肯定他们在服务他人、奉献社会中取得的成绩和进步,勉励他们弘扬志愿精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。习近平总书记在回信中指出,青年有理想、有担当,国家就有前途,民族就有希望。 因此,我们或许可以说,青年一代应该把“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神作为自己的信仰。 《信仰的追问》,刘江波著,人民出版社2013年9月版 (编辑:红云) |